神社情報

祖母井神社(うばがいじんじゃ)

御祭神:彦火火出見命・木花開耶姫命・素佐之男命

社格等:村社

例大祭:7月20日以降の土・日曜

所在地:栃木県芳賀郡芳賀町祖母井749

最寄駅:市塙駅(かなり距離有り)(宇都宮駅or茂木駅から路線バスで芳賀温泉ロマンの湯停留所が近い)

公式サイト:─

御由緒

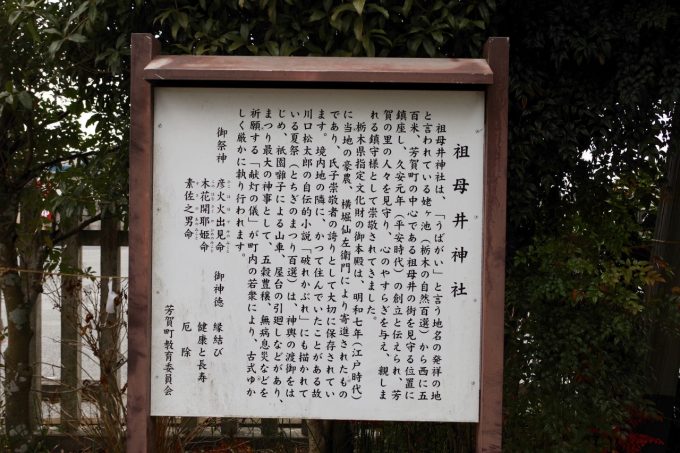

祖母井神社は、「うばがい」と言う地名の発祥の地と言われている姥ヶ池(栃木の自然百選)から西に五百米、芳賀町の中心である祖母井の街を見守る位置に鎮座し、久安元年(平安時代)の創立と伝えられ、芳賀の里の人々を見守り、心のやすらぎを与え、親しまれる鎮守様として崇敬されてきました。

栃木県指定文化財の御本殿は、明和七年(江戸時代)に当地の豪農、横堀仙左衛門により寄進されたものであり、氏子崇敬者の誇りとして大切に保存されています。境内地の隣に、かつて住んでいたことがある故川口松太郎の自伝的小説「破れかぶれ」にも描かれている夏祭(とちぎのまつり百選)は、神輿の渡御をはじめ、祇園囃子による山車、屋台の引廻しなどがあり、まつり最大の神事として、五穀豊穣、無病息災などを祈願する「献灯の儀」が町内の若衆により、古式ゆかしく厳かに執り行われます。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2017/02/22

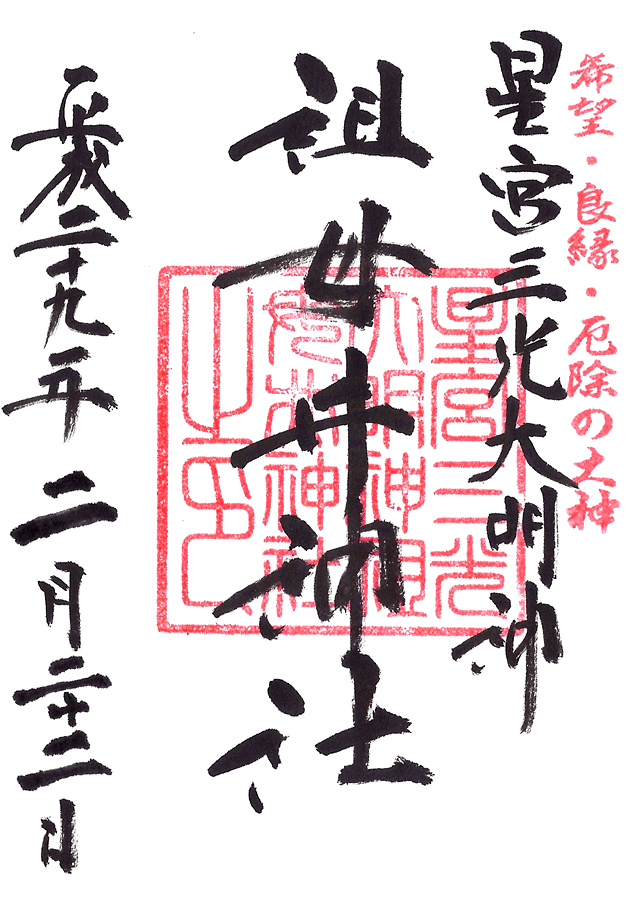

御朱印

初穂料:300円

授与所にて。

※授与所が不在時でも、授与所前に書き置き御朱印(日付はセルフ)が置いてあるので、お受けした際は賽銭箱に300円を入れて下さいとの事。

歴史考察

祖母井(うばがい)の鎮守さま

栃木県芳賀郡芳賀町祖母井に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧祖母井村(現・芳賀町)の鎮守。

「祖母井」と書いて「うばがい」と読む。

かつて村の北東に上宮、姥ヶ池に下宮が置かれており、江戸時代に合併し現在地に遷座。

下宮が鎮座していた姥ヶ池は、「祖母井」の地名由来となった。

平成二十六年(2014)に宮司が交代しており、現在は「大前神社」の兼務社となっている。

上宮と下宮の創建と御祭神

社伝によると、久安元年(1145)に創建と伝わる。

当時は「上宮」「下宮」に分かれていたとされる。

「上宮」は、村の北東隅に鎮座。

彦火火出見命(旧・星宮大明神)・須佐之男命(旧・牛頭天王宮)の二柱を祀った。

「下宮」は、当地より東へ500mほど先にある姥ヶ池に鎮座。

木花咲耶姫命(旧・姥神子安大明神)の一柱を祀った。

いずれも現在の鎮座地とは別の場所にあり、「上宮」「下宮」の両宮を村の鎮守として地域から崇敬を集めた。

聖地とされた姥ヶ池の伝承・祖母井の地名由来

特に「下宮」があった姥ヶ池は、縄文時代中期の遺跡地であり、古くから聖地とされた地。

清水が年中涸れず、水量も一定して増減がない霊水の地として信仰された。

こうした伝承からこの池を「姥ヶ池」と呼ぶようになり、それが転じて地名の「祖母井(うばがい)」になったとされる。

古くから信仰を集めた池であり、当地では「祖母神(うばがみ)」と称されていたと伝わる。

中世には祖母井氏からの崇敬

中世には、祖母井氏によって崇敬を集める。

正嘉二年(1258)、祖母井氏によって社殿が再建されたと伝わる。

その後の記録は残っていないが、戦国時代になると祖母井氏が祖母井城を築城(当社のやや南側)し、宇都宮氏に従っており、祖母井村は兵火に巻き込まれる事も多かったと見られる。

江戸時代中期に合併「星宮三社」と称される

江戸時代になると、祖母井村は下野大田原藩領となる。

この頃には街道が交わる交通の要衝となっており、宿場が形成され発展していく。

そうした祖母井村の鎮守として、「上宮」「下宮」は崇敬され続けた。

宝暦三年(1753)、「上宮」と「下宮」が合併し、現在地に遷座。

「星宮三社」と称された。

日光修験が星宮と本地仏としての虚空蔵菩薩を携えて下野国の各地に広がったと推測できる信仰で、明治の神仏分離によって御祭神が置き換えられた神社が多い。

当社の御祭神である彦火火出見命も、別名として虚空津日高(そらつひこ)とされる事があるため、かつては「星宮大明神」として虚空蔵菩薩を祀っていたと推測できる。

明和七年(1770)、当地の豪農・横堀仙左衛門によって本殿が造営。

この本殿が現存しており、栃木県指定文化財となっている。

この本殿が現存しており、栃木県指定文化財となっている。

明治以降の歩み・現在は大前神社の兼務社

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、村社に列し、社号を現在の「祖母井神社」に改称している。

大正四年(1915)、小説家・川口松太郎が祖母井郵便局に勤めており、当社の隣に住んでいたと云う。

戦後になり境内整備が行われる。

平成二十六年(2014)に宮司が交代し、現在は「大前神社」の兼務社となっている。

その後、境内整備が進み「うばがい富士講」の富士塚など、境内社の整備が行われた。

現在は授与品の種類なども増え、土日を中心に「大前神社」の神職が勤務している。

境内案内

「道の駅はが」から徒歩数分の距離に鎮座

祖母井の周辺には鉄道が通っておらず、公共機関を使っての移動の場合は、宇都宮駅or茂木駅から路線バスで「芳賀温泉ロマンの湯」停留所(道の駅はが)が近い。

「道の駅はが」から徒歩数分の距離で駐車場も完備されている。

芳賀町の中心とも云える祖母井の地に鎮座。

鳥居を潜るとすぐ左手に手水舎。

鳥居を潜るとすぐ左手に手水舎。

平日でも水が張られ綺麗に管理されているのが分かる。

平日でも水が張られ綺麗に管理されているのが分かる。

参道は普段は無人の兼務社ながらしっかりと整備。

参道は普段は無人の兼務社ながらしっかりと整備。

江戸時代中期の本殿が現存

参道を進みやや石段(バリアフリーに整備)を上った先に社殿。

拝殿の横に「御本殿拝観順路」の立て札があり、本殿の周囲に回り込む事ができる。

拝殿の横に「御本殿拝観順路」の立て札があり、本殿の周囲に回り込む事ができる。

本殿は覆殿に囲われる形で保護されている。

本殿は明和七年(1770)に造営されたものが現存し、栃木県指定文化財。

本殿は明和七年(1770)に造営されたものが現存し、栃木県指定文化財。

覆殿に囲われてはいるが、隙間からその姿を確認する事ができる。

覆殿に囲われてはいるが、隙間からその姿を確認する事ができる。

極彩色に彩られた彫刻が見事で、大変素晴らしい意匠。

極彩色に彩られた彫刻が見事で、大変素晴らしい意匠。

うばがい富士詣・良縁結びの石・川口松太郎句碑など

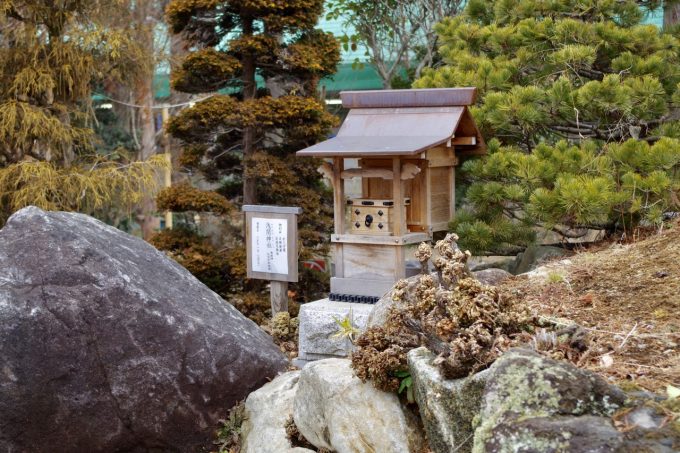

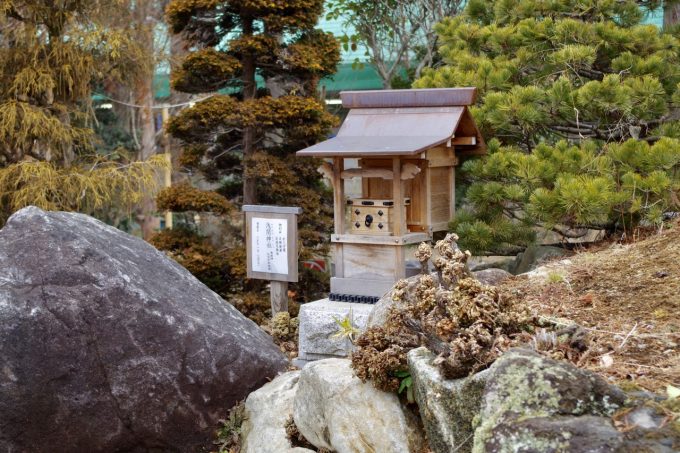

社殿の右手には「うばがい富士詣」が整備されている。

「大前神社」の兼務社となってから新たに整備された一画で、富士塚のような形に。

「大前神社」の兼務社となってから新たに整備された一画で、富士塚のような形に。

富士塚として浅間神社はもちろん、他にも月読宮・皇大神宮・厳島神社が鎮座。

富士塚として浅間神社はもちろん、他にも月読宮・皇大神宮・厳島神社が鎮座。

その横には稲荷神社。

こちらは古くから境内社として祀られていたようだ。

こちらは古くから境内社として祀られていたようだ。

拝殿の左手前には「良縁結びの石」。

奥と手前に2つ置かれている。

奥と手前に2つ置かれている。

目を閉じて南の石から北の石へ、無事辿り着くと良きご縁に恵まれると云う。

目を閉じて南の石から北の石へ、無事辿り着くと良きご縁に恵まれると云う。

参道右手には飛竜御柱。

本殿に彫られた飛竜の御加護を頂けるという絵馬掛けになっており、こちらも近年整備された。

本殿に彫られた飛竜の御加護を頂けるという絵馬掛けになっており、こちらも近年整備された。

鳥居を潜ってすぐ右手に川口松太郎句碑。

大正四年(1915)、小説家・川口松太郎が祖母井郵便局に勤めており、当社の隣に住んでいたと云う。

大正四年(1915)、小説家・川口松太郎が祖母井郵便局に勤めており、当社の隣に住んでいたと云う。

御朱印は社殿右手の授与所にて。

現在は「大前神社」の兼務社となっており、土日を除き無人の時が多いが、授与所が不在時でも、授与所前に書き置き御朱印(日付はセルフ)が置いてあるので頂ける。

書き置きの御朱印をお受けした際は賽銭箱に300円を入れて下さいとの事。

所感

祖母井の鎮守として古くから崇敬を集めた当社。

かつては上宮・下宮と分かれており、上宮には星宮大明神と牛頭天王が祀られ、下宮には姥母神が祀られていたと推測でき、江戸時代に入って合併し「星宮三社」と称された。

明治の神仏分離によって、現在の御祭神に置き換えられたものの、現存する江戸中期の本殿に掲げられた扁額からは、当時の信仰の一端をうかがい知る事ができる。

現在は「大前神社」の兼務社となっており、それ以降は境内整備も進んで、小さな鎮守であるが当社の魅力をアピールしようと試みている事が伝わってくる。

「道の駅はが」の近くに鎮座しているので、立ち寄った際には当社も参拝する事をオススメしたい。

神社画像

[ 社号碑・鳥居 ]

[ 手水舎 ]

[ 参道 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 稲荷神社 ]

[ うばがい富士詣 ]

[ 月読宮 ]

[ 皇大神宮 ]

[ 厳島神社 ]

[ 浅間神社 ]

[ 旧神輿 ]

[ 御神木 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 良縁結びの石 ]

[ 御籤掛 ]

[ 飛竜御柱 ]

[ 小祠 ]

[ 神輿庫 ]

[ 社務所 ]

[ 川口松太郎句碑 ]

[ 案内板 ]

コメント