神社情報

検見川神社(けみがわじんじゃ)

御祭神:素戔嗚尊・宇迦之御魂神・伊奘冉尊

社格等:村社

例大祭:8月1日-3日(例祭/ほおづき市)

所在地:千葉県千葉市花見川区検見川町1-1

最寄駅:検見川駅・新検見川駅

公式サイト:http://www.kemigawa-jinja.com/

御由緒

検見川神社周辺には「大賀蓮」で有名な検見川泥炭遺跡があり、三隻の丸木舟が出土し、縄文時代すでに人々が住んでいた事がわかります。古くから住んでいた人々は自然の中に神々と共に生活していました。

検見川の地で祭祀が始まったのはいつ頃か定かではありませんが、人々が定住し始めた縄文時代には土俗的な祭祀が営まれていたと思われます。

当社の北隣の地は古くから「嵯峨」と称していて、嵯峨天皇ゆかりの地と伝えられ、朝廷との関係を物語っています。

検見川神社の御創始は、平安時代清和天皇の御宇貞観十一年(869)全国に流行した疫病を鎮めるため、朝廷では京都の神泉宛に矛六十六本(全国の国の数)を建て、御霊会(今日の祇園祭)を斎行しました。此の時祇園社(現在の八坂神社)の御祭神素盞嗚尊の御分霊を矛に鎮めて国々に頒ち、疫病消除を祈りました。その時下総国で祀られた所が嵯峨の地でした。

その後、兵部少輔平春靖が葛飾原に土着の際付近の開墾を始めたところ、災害が重なり疫病が流行しました。その時嵯峨の地から素盞嗚尊の御鏡が出土し、検見川大明神に無断で土地を犯したことから起きた災いであると知り、朱雀天皇の御宇承平四年(九三四)に嵯峨の地に社殿を建立して祭祀を営み謝罪したところ、無事開墾することができたと伝えられています。現在の花輪台の地に社殿が遷されたのは後陽成天皇の御宇文禄年間(1592-1596)のことです。

稲荷神社は、近衛天皇の御宇久寿二年(1155)勅命により下野国奈須野ヶ原の妖狐(九尾の狐)を退治した金田小太頼次の子孫金田周防守正明が、検見川の地を領した後水尾天皇の御宇元和二年(1616)検見川大明神の神域に祀られました。

熊野神社は後小松天皇の御宇応永十六年(1409)以来嵯峨の地に祀られていました。日頃崇敬していた正明は、寛永年間(1624-1644)に現在地に遷し、祭祀を営みました。

以後、「神祇三社」と称され、今日に至っています。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2020/01/20(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

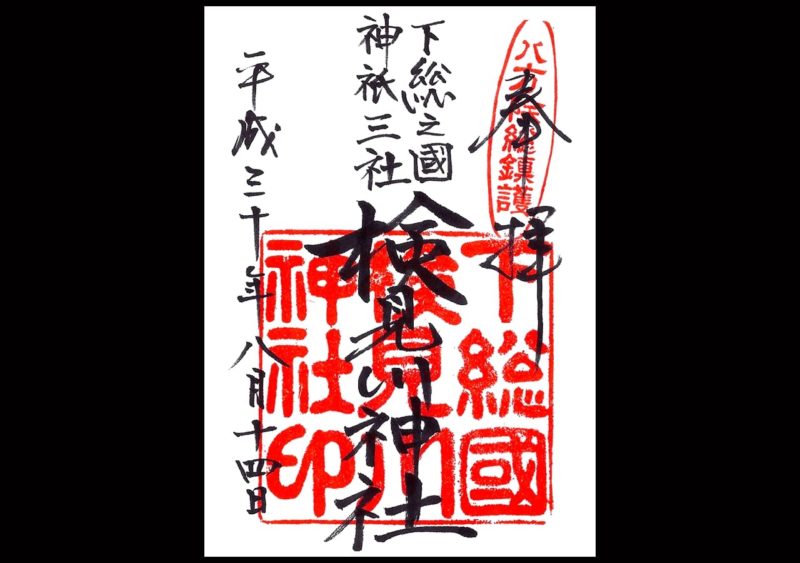

参拝日:2018/08/14(御朱印拝受)

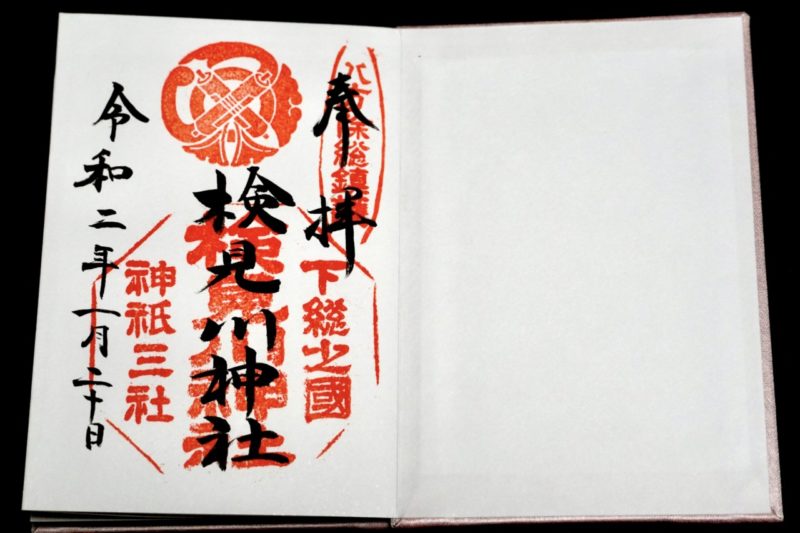

御朱印

初穂料:500円(通常)・800円(見開き)

授与所にて。

※月替り御朱印や限定御朱印あり。

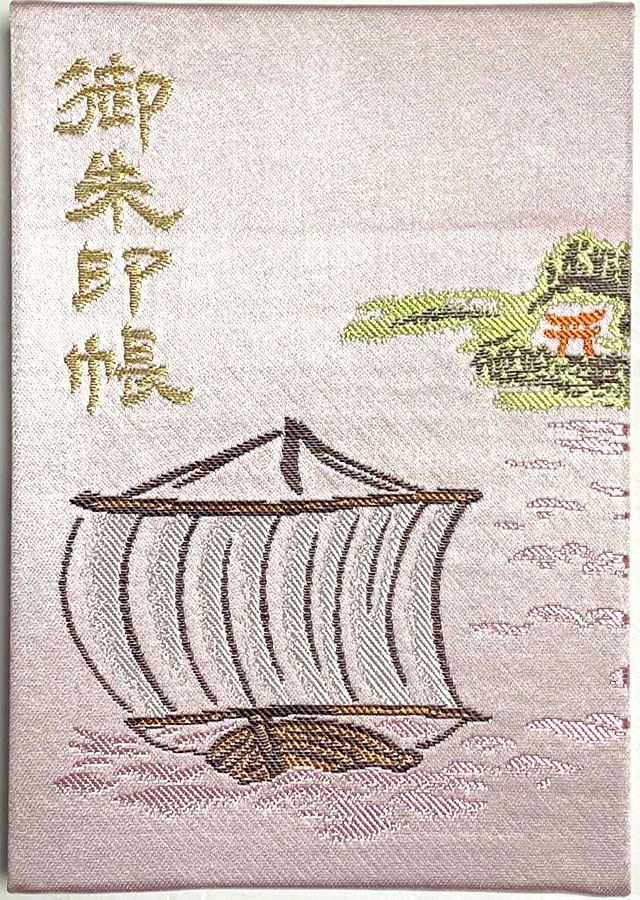

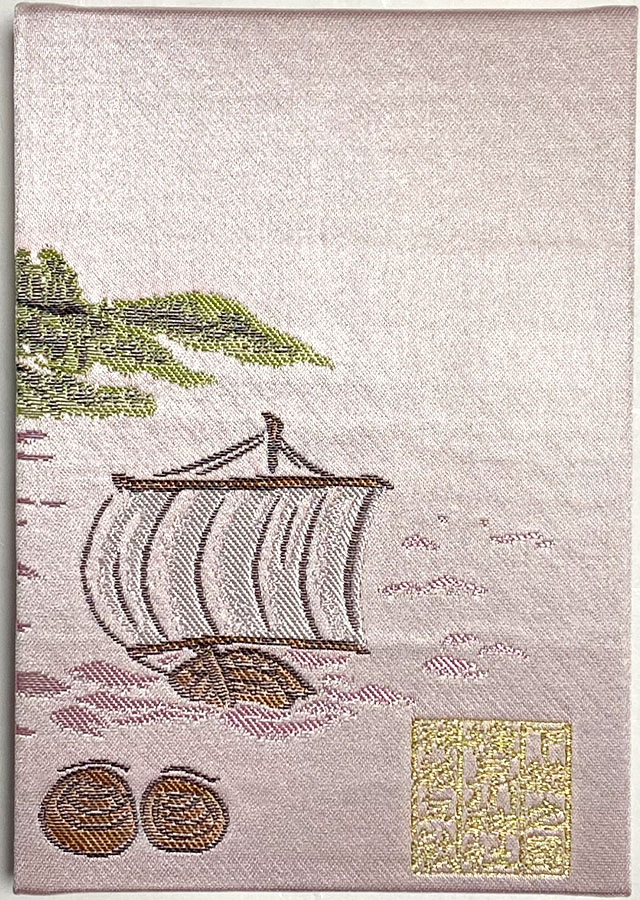

御朱印帳

初穂料:1,500円

授与所にて。

オリジナル御朱印帳を複数用意。

帆船や貝をデザインした御朱印帳。

かつて江戸湾で漁をしていた検見川の打瀬船(うたせぶね)を描いたもので、桃・紫・青の3色。

更に令和二年(2020)より様々なデザインのオリジナル御朱印帳を追加。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

絵馬

初穂料:─

授与所にて。

※御朱印を頂いた際に下さった絵馬。(令和二年正月数量限定)

交通安全ステッカー

初穂料:500円

授与所にて。

歴史考察

神祇三社と称される検見川総鎮守

千葉県千葉市花見川区検見川町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、検見川一帯の総鎮守。

平安時代創建の古社で、古くは「八坂神社」と呼ばれた祇園信仰の神社。

本殿が三社殿となっていて、中神殿に素戔嗚尊、東神殿に宇迦之御魂神、西神殿に伊奘冉尊と三柱を祀るため古くから「三社神社」とも呼ばれ、現在は「神祇三社」とも称される。

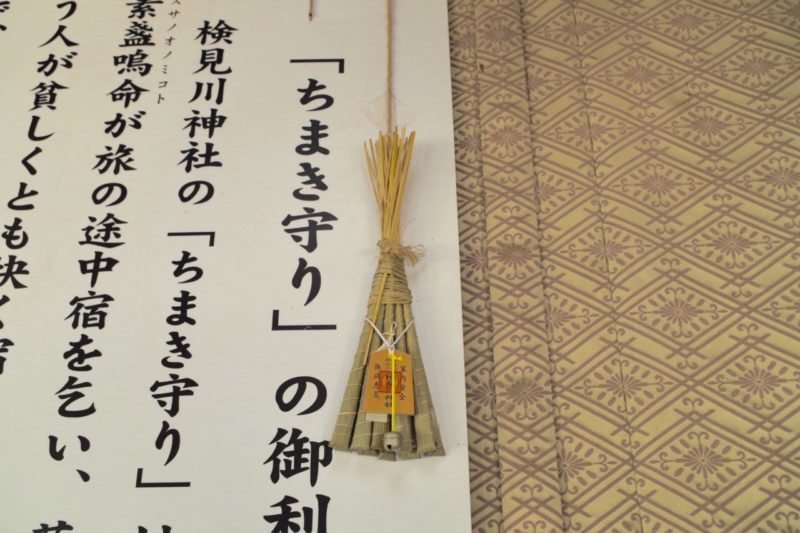

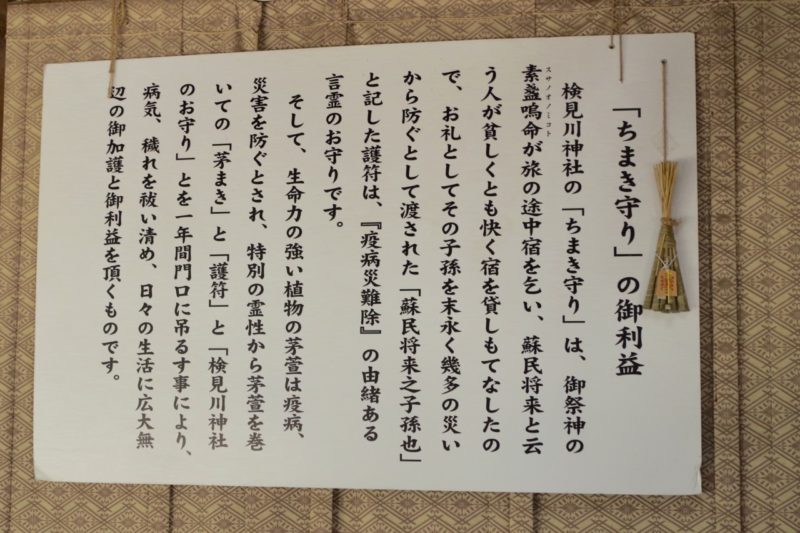

厄難消除の御利益「ちまき守り」が4月から10月まで頒布されていて1年間門口にお祀りするのが検見川の風物詩。

立派な境内を有し、八方除総鎮護・縁結びの社として崇敬を集めている。

平安時代に祇園信仰の牛頭天王(素戔嗚尊)を祀る

社伝によると、貞観十一年(869)に創建と伝わる。

「嵯峨」と呼ばれていた地に「八坂社」として創建されたと云う。

第52代天皇(在位:809年-823年)で、桓武天皇の第2皇子。

漢詩や書に堪能で、空海・橘逸勢とともに三筆の一人に数えられる。

清和天皇の時代である貞観十一年(869)に全国で疫病が流行。

疫病を鎮めるため、朝廷では京の神泉宛に矛六十六本(全国の国の数)を建て、「御霊会(現・祇園祭)」を斎行し、京の「祇園社(現・八坂神社)」の御祭神・素戔嗚尊の御分霊を矛に鎮めて国々に頒ち、疫病消除を祈ったと云う。

下総国で祀られた所が嵯峨の地で、これが当社の始まりとされる。

日本における神仏習合の神。

釈迦の生誕地に因む祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の守護神とされたため、牛頭天王を祀る信仰を祇園信仰(ぎおんしんこう)と称する。

総本社は祇園祭でも知られる京都の「八坂神社」で、全国の「八坂神社」「天王社」「須賀神社」などに祇園信仰の神として祀られた。

神道ではスサノオと習合したため、明治の神仏分離後の神社では、御祭神は素盞鳴尊(すさのおのみこと)に改められたところが多い。

嵯峨と呼ばれた地に社殿を建立・現在地への遷座

その後、兵部少輔平春靖と云う人物が葛飾原に土着する際、付近の開墾。

しかし災害が重なり疫病が流行してしまう。

その時期に、嵯峨の地から牛頭天王(素盞嗚尊)の御鏡が出土。

開墾によって無断で土地を犯したことから起きた災いであるとお告げがあったと云う。

承平四年(934)、嵯峨の地に社殿を建立。

祭祀を営み謝罪したところ、無事開墾することができたと伝えられている。

以後、「八坂社」として崇敬を集めた。

文禄年間(1592年-1596年)、花輪台と呼ばれた現在地に社殿を遷座。

検見川村の鎮守「八坂社」として地域から崇敬を集めた。

江戸時代に稲荷神と熊野権現を勧請・三柱を祀る

元和二年(1616)、領主であった金田周防守正明が稲荷神を勧請。

久寿二年(1155)勅命により下野国奈須野ヶ原の妖狐(九尾の狐)を退治した金田小太頼次(千葉氏庶流)と云う人物の子孫だと伝わる。

代々、検見川村の領主であった。

寛永年間(1624年-1644年)、古くから嵯峨の地に祀られていた熊野権現を当社に遷座。

稲荷神同様に領主・金田周防守正明によって遷座された。

こうして当社には「八坂社」「稲荷社」「熊野社」の3柱が祀られる事となったため、古くからの「八坂社」の他、「三社神社」とも称され崇敬を集めた。

当時の御祭神は牛頭天王。

素戔嗚尊と習合したため、神仏分離後は素戔嗚尊(すさのおのみこと)とされている。

当時の御祭神は稲荷神。

穀物の神である、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)とされる。

当時の御祭神は熊野権現。

神仏分離後は当社では伊奘冉尊(いざなみのみこと)を御祭神としている。

三柱を祀る形は現在も変わっておらず、総称して「神祇三社検見川大明神」と称している。

鳥居の扁額にも「神祇三社」の文字。

鳥居の扁額にも「神祇三社」の文字。

文政六年(1823)、火災によって古文書などが焼失。

文久三年(1863)、三社の修復記録が残る。

明治以降の歩み・八坂神社と呼ばれた当社

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制の施行により、検見川村・稲毛村・畑村が合併し千葉郡検見川村が成立。

明治二十四年(1891)、町制を施行して検見川町となる。

当社は検見川一帯の鎮守を担った。

明治三十六年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

注目すべきは地図上に「八坂神社」と記されている事だろう。

当時は「八坂神社」と称していたのが分かる。

検見川町や検見川という現在も残る地名も見る事ができる。

大正八年(1919)に多田屋書店から出版された『千葉県誌』には当社について以下のように記されている。

八坂神社

同郡検見川町大字検見川字上宿に在り、境内七百五十坪、祭神は素盞嗚尊・倉稲魂命・伊弉諾尊なり、創建詳ならず。社殿三宇を列するを以て或は三社神社とも称す、地勢高燥にして海面を臨み、頗る景致あり。

やはり「八坂神社」として記してあり、御祭神は現在と同様の三柱となっている。

本殿が三社あってそれぞれの神を祀っていた事から「三社神社」とも称したとある。

明治四十三年(1910)、三社の社殿改修の記録が残る。

戦後になり境内整備が進む。

現社殿の竣工・検見川神社への改称

昭和四十五年(1970)、老朽化していた社殿を再建。

これが現存する立派な社殿である。

これが現存する立派な社殿である。

昭和六十一年(1986)、現在の社務所が竣工。

昭和六十二年(1987)、「八坂神社」から「検見川神社」へ改称。

「神祇三社検見川神社」とも尊称される。

「神祇三社検見川神社」とも尊称される。

その後も境内整備が進み、立派な境内を有し地域一帯より崇敬を集めている。

境内案内

検見川駅近くの高台に鎮座

最寄駅の検見川駅から徒歩すぐの好立地に鎮座。

表参道は南西向きで「下総国検見川神社」と記された社号碑。

表参道は南西向きで「下総国検見川神社」と記された社号碑。

鳥居の扁額には上述した通り「神祇三社」の文字。

鳥居の扁額には上述した通り「神祇三社」の文字。

車の場合は裏手に向かうと大きな駐車場が完備されていて、観光バス用のスペースも有り。

車の場合は裏手に向かうと大きな駐車場が完備されていて、観光バス用のスペースも有り。

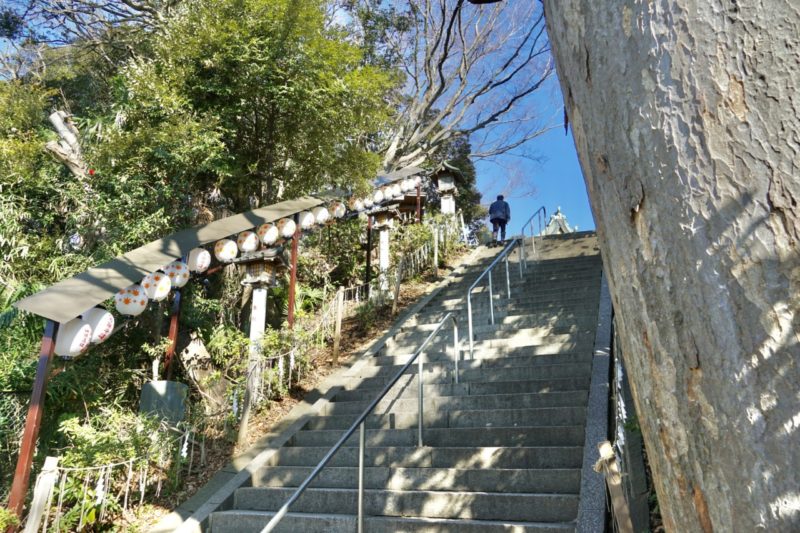

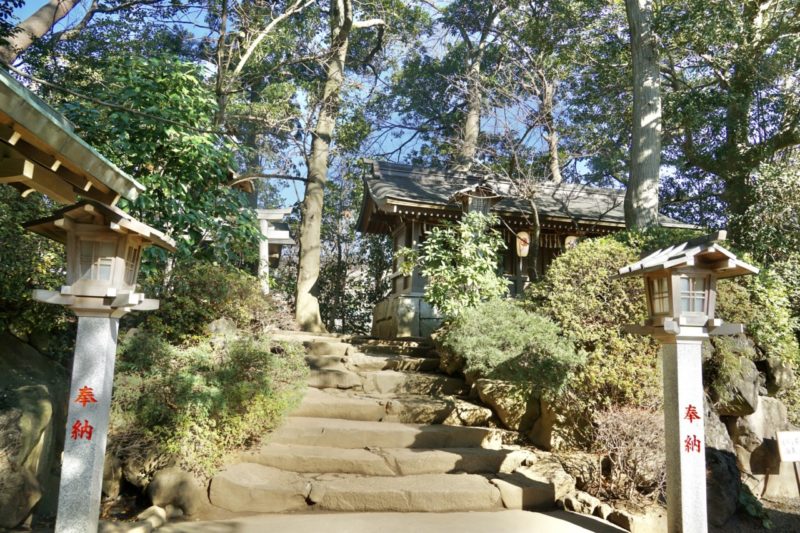

鳥居を潜ると木々に囲まれた参道。

石段の手前には市神之社。

石段の手前には市神之社。

かつて検見川では九のつく日に市が立ち賑わったと云い、市の商売繁盛を願って祀られたと云う。

かつて検見川では九のつく日に市が立ち賑わったと云い、市の商売繁盛を願って祀られたと云う。

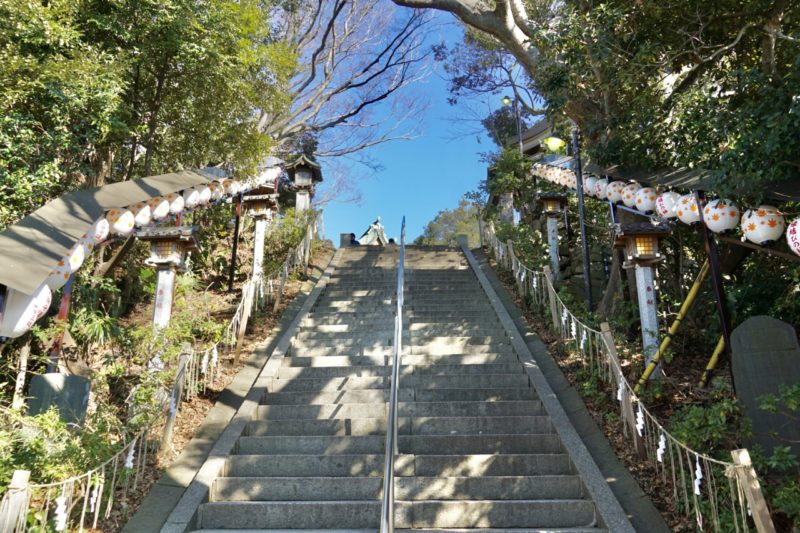

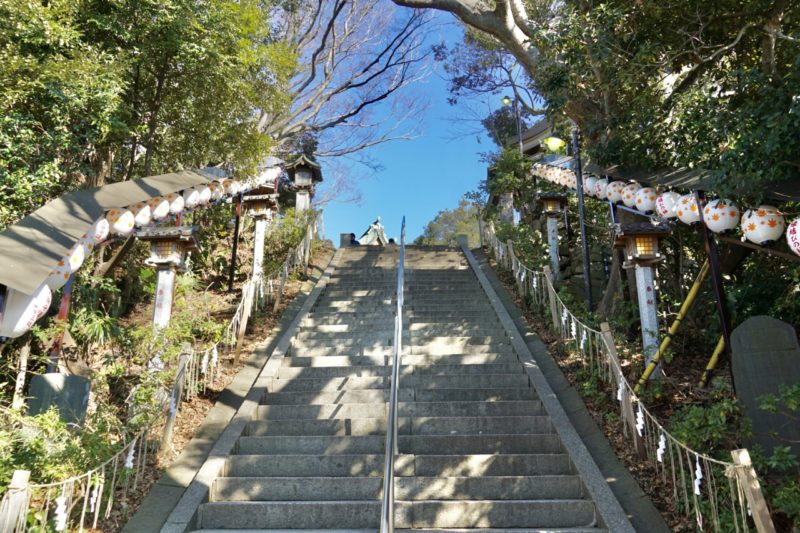

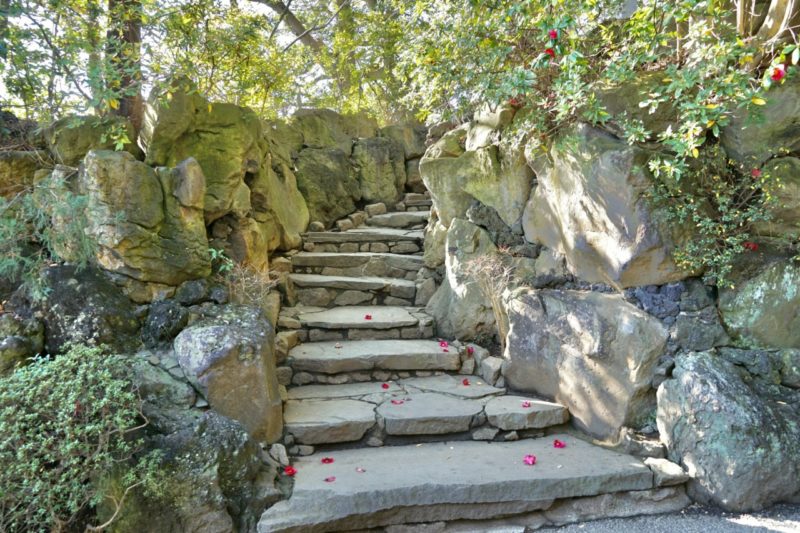

その先にやや急勾配な石段。

かつて花輪台と呼ばれた高台に鎮座。

かつて花輪台と呼ばれた高台に鎮座。

今となっては面影はないが、まだ湾岸沿いが埋め立てられる前はもっと海岸線が近く、当社から東京湾を一望できたと云い、素晴らしい景観であったと云う。

今となっては面影はないが、まだ湾岸沿いが埋め立てられる前はもっと海岸線が近く、当社から東京湾を一望できたと云い、素晴らしい景観であったと云う。

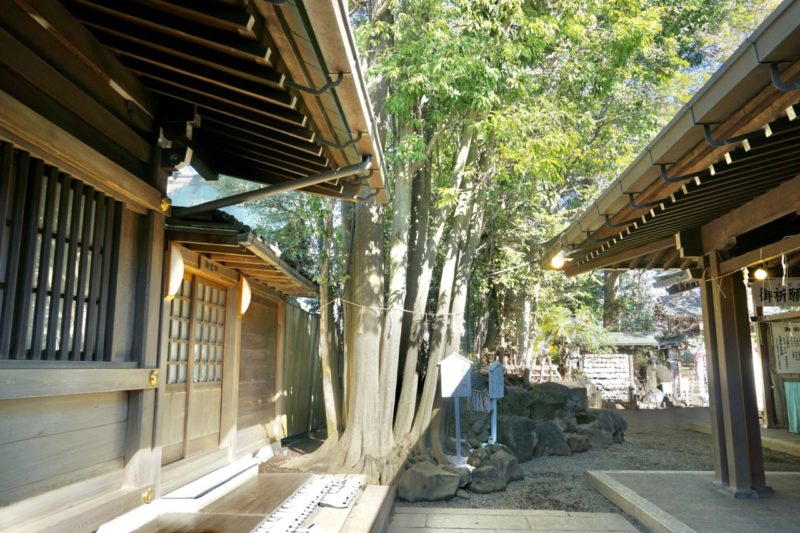

とても立派な拝殿・本殿は三社が並ぶ

石段を上った先に立派な拝殿。

昭和四十五年(1970)に竣工した社殿。

昭和四十五年(1970)に竣工した社殿。

実に見事でよい造り。

実に見事でよい造り。 こうした風格を感じる社殿で再建されたのも、地域からの崇敬の賜物であろう。

こうした風格を感じる社殿で再建されたのも、地域からの崇敬の賜物であろう。

注目すべきは賽銭箱。

九曜紋(伊奘冉尊)・五瓜に唐花(素戔嗚尊)・宝珠(宇迦之御魂神)と三柱の神紋。

九曜紋(伊奘冉尊)・五瓜に唐花(素戔嗚尊)・宝珠(宇迦之御魂神)と三柱の神紋。

本殿は三社が並ぶ形。

三柱を別々の本殿で大切に祀っているのが伝わり、これは江戸時代の頃からそうであったと云う。

三柱を別々の本殿で大切に祀っているのが伝わり、これは江戸時代の頃からそうであったと云う。

本殿の彫刻も美しい。

本殿の彫刻も美しい。

西神殿:伊奘冉尊(いざなみのみこと)(旧熊野神社)

中神殿:素戔嗚尊(すさのおのみこと)(旧八坂神社)

東神殿:宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)(旧稲荷神社)

※三柱の神を総称して「神祇三社検見川大明神」と奉称。

明治の狛犬・御神水・縁結びの社

拝殿前には一対の狛犬。

明治二年(1869)に奉納された子持ちの狛犬。

明治二年(1869)に奉納された子持ちの狛犬。

彫りの深く凛々しい造形。

彫りの深く凛々しい造形。

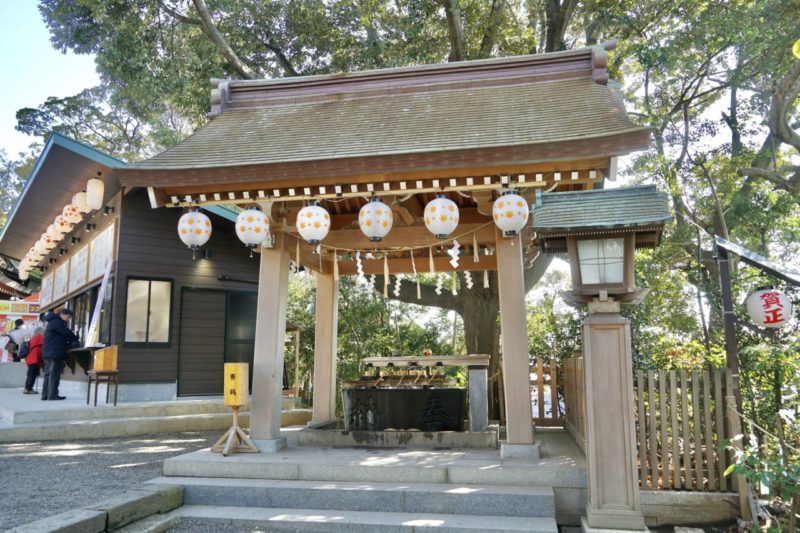

拝殿前左手に御神水。

お水取りができる一画。

お水取りができる一画。

浅間神社の碑や歌碑、方位除けの水晶も。

浅間神社の碑や歌碑、方位除けの水晶も。

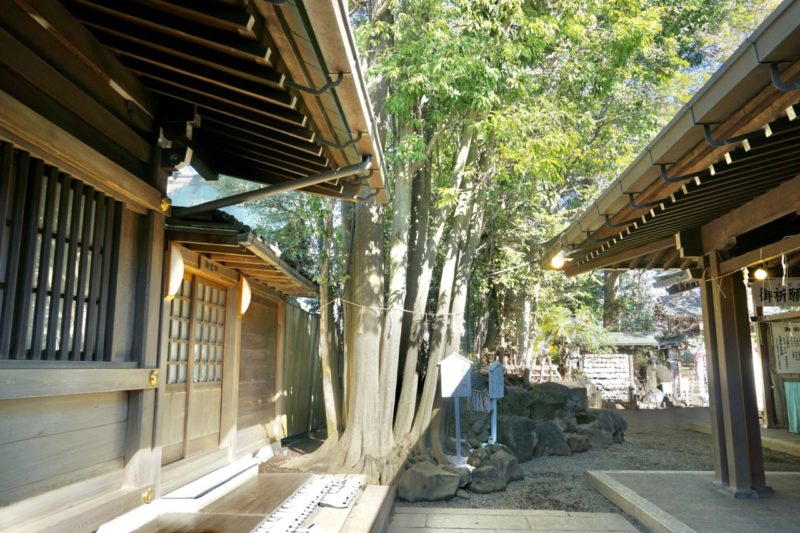

社殿の左手には夫婦欅。

1株2本の欅から「夫婦円満」の御神徳があるとされる。

1株2本の欅から「夫婦円満」の御神徳があるとされる。

社殿の右手には子授け樫。

珍しい樫の群生で「子授成就」を願う人が多い。

珍しい樫の群生で「子授成就」を願う人が多い。

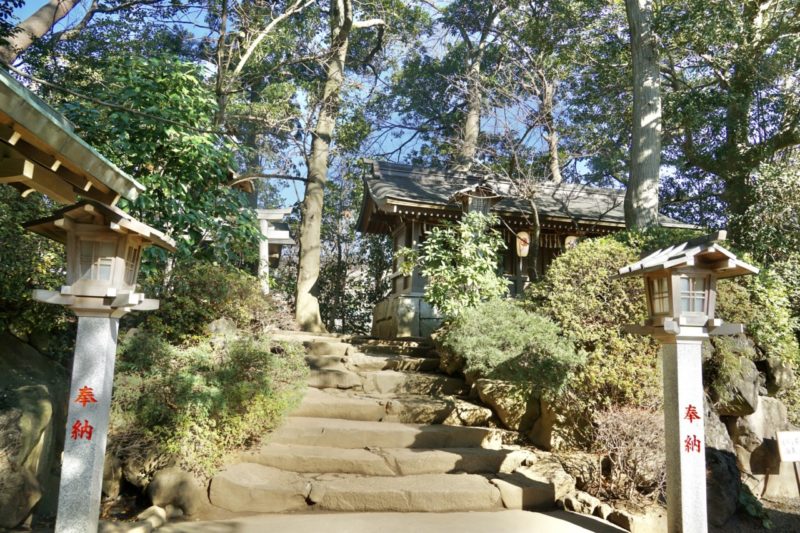

寄宮社など多くの境内社・魔除厄除の真石

社殿の右手裏には境内社が並ぶ。

やや石段を上った先に三峯神社。

やや石段を上った先に三峯神社。

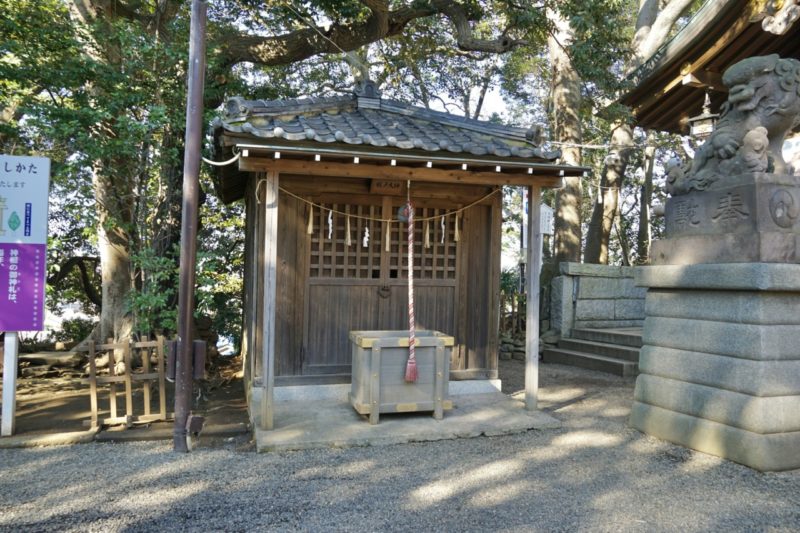

その右手に寄宮社という五社の合祀殿。

その右手に寄宮社という五社の合祀殿。

下総天満宮・嵯峨大地主神社・天地神集神社・難波塞神社・江戸湾金刀比羅宮。

下総天満宮・嵯峨大地主神社・天地神集神社・難波塞神社・江戸湾金刀比羅宮。

その奥に古峰神社の小祠。

その奥に古峰神社の小祠。

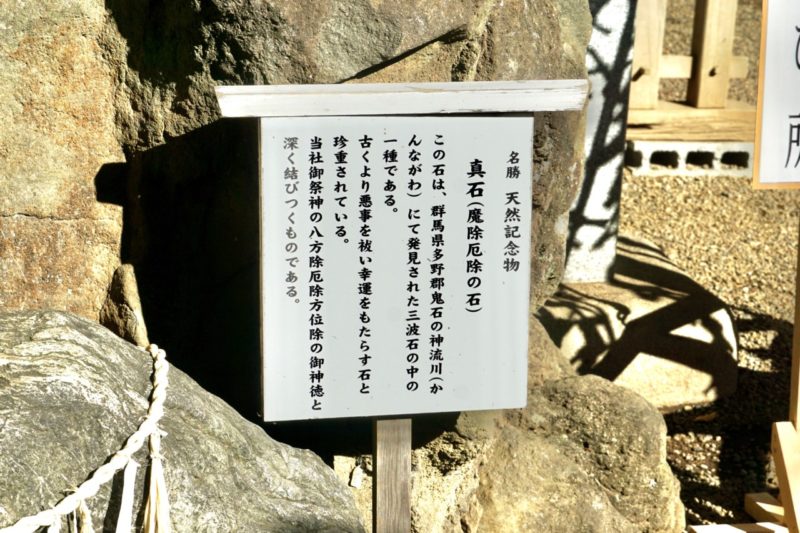

境内社が並ぶ参道の手前に真石。

魔除厄除の石とされ、八方除で知られる当社と深く結びつく。

魔除厄除の石とされ、八方除で知られる当社と深く結びつく。

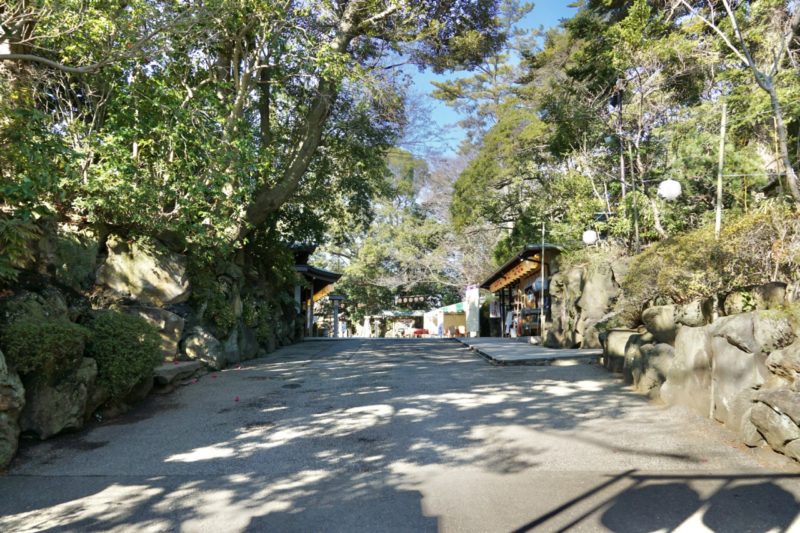

境内にあるうたせ茶屋・裏参道

社殿の裏手右の裏参道には茶屋。

うたせ茶屋という茶屋・土産屋になっていて一息つけるのが有り難い。

うたせ茶屋という茶屋・土産屋になっていて一息つけるのが有り難い。

夏場はかき氷もあり、その他軽食やドリンクなども比較的リーズナブル。

夏場はかき氷もあり、その他軽食やドリンクなども比較的リーズナブル。

裏参道の先は駐車場になっていて、そちらから参拝する方も多い。

裏参道にも社号碑。

裏参道にも社号碑。

立派な手水舎も整備されている。

立派な手水舎も整備されている。

月替りの限定御朱印・御朱印帳も多数用意

御朱印は授与所にて。

御朱印受付所が設けられていて、神職や巫女などの数も多く丁寧に対応して下さる。

御朱印受付所が設けられていて、神職や巫女などの数も多く丁寧に対応して下さる。

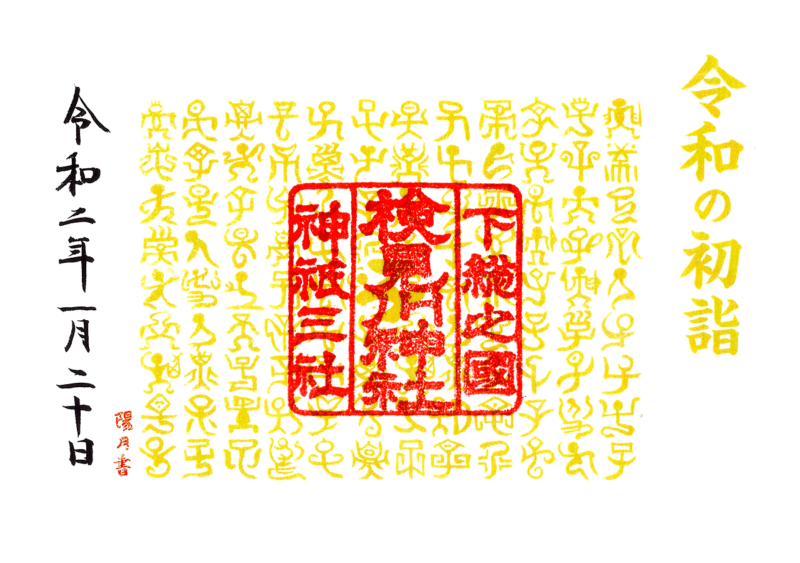

現在は御朱印を複数用意。

こちらは令和になってから新しくなった御朱印で、他に月替りや限定御朱印を用意。

こちらは令和になってから新しくなった御朱印で、他に月替りや限定御朱印を用意。 こちらは当社の御朱印帳のみに頂ける御朱印帳限定御朱印。

こちらは当社の御朱印帳のみに頂ける御朱印帳限定御朱印。

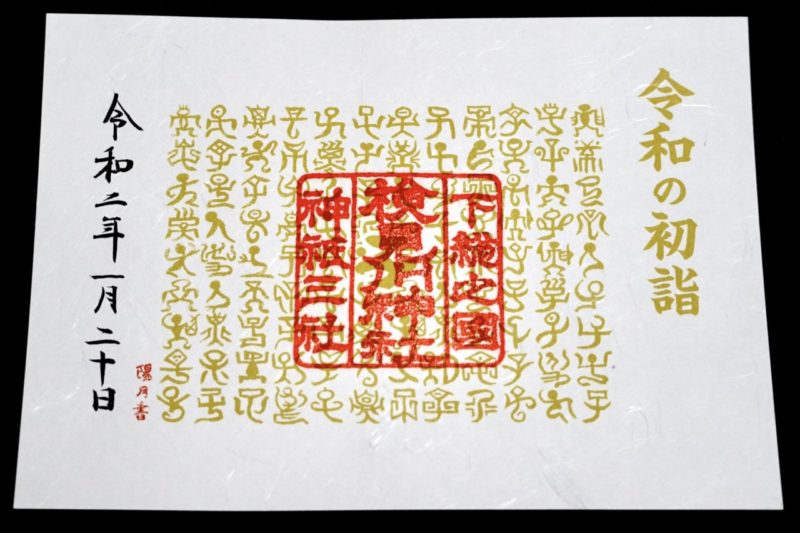

「令和の初詣」として2020年1月限定の御朱印「百子」。

「令和の初詣」として2020年1月限定の御朱印「百子」。

同じく正月限定の「二鼠」で、これらは数量限定で1月下旬には用意していた数がなくなり頒布終了となった。

同じく正月限定の「二鼠」で、これらは数量限定で1月下旬には用意していた数がなくなり頒布終了となった。

オリジナル御朱印帳も用意。

これまで頒布していた帆船の御朱印帳の他、令和二年(2020)より様々なデザインのオリジナル御朱印帳を追加。

これまで頒布していた帆船の御朱印帳の他、令和二年(2020)より様々なデザインのオリジナル御朱印帳を追加。

かつて江戸湾で漁をしていた検見川の打瀬船(うたせぶね/貝など底性の魚介類を底曳漁するための船)をデザイン。

真っ白な帆をかけた打瀬舟が何十艘と浮かぶのが、かつての検見川の風景であったと云い、そうした往年の検見川の様子をデザインしている。

真っ白な帆をかけた打瀬舟が何十艘と浮かぶのが、かつての検見川の風景であったと云い、そうした往年の検見川の様子をデザインしている。パワースポット御守・ちまき守り・八方除総鎮護

御守・神札などの授与品は授与所にて。

パワースポット御守として人気なものも。

パワースポット御守として人気なものも。

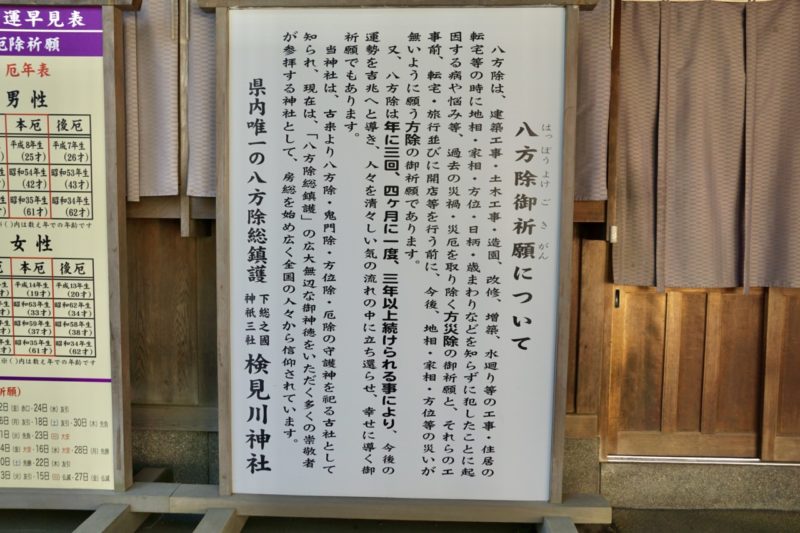

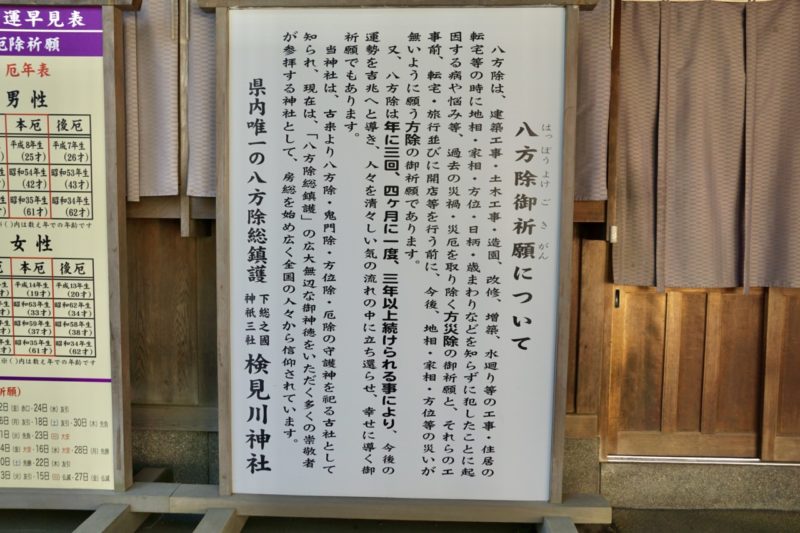

祈願は八方除祈願がある事で知られる。

御祈願のために訪れる方も多く、御祈願受付所が設けられている。

御祈願のために訪れる方も多く、御祈願受付所が設けられている。

「県内唯一の八方除総鎮護」の看板も立つように、広い御神徳があると云う。

「県内唯一の八方除総鎮護」の看板も立つように、広い御神徳があると云う。

所感

検見川の総鎮守として崇敬を集める当社。

古くは「八坂神社」として牛頭天王(素戔嗚尊と習合)を祀る祇園信仰の神社であった。

江戸時代に稲荷神・熊野権現を祀り、三社の形で祀ったため「三社神社」とも称され崇敬を集めた。

現在も三社で祀る形を継続しており、それぞれ神紋や本殿が用意されているのが特徴。

そのため「神祇三社」とも称され崇敬を集めている。

実に立派な境内になっていて、地域の中心神社なのが窺える。

境内に茶屋が用意されているのも有り難く、初詣などでも多くの人で賑わう。

地域の歴史と信仰を伝える、とても良い神社である。

神社画像

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 参道 ]

[ 市神之社 ]

[ 石段 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 祓戸大神 ]

[ 御神水 ]

[ 夫婦欅 ]

[ 子授けの樫 ]

[ 君が代石 ]

[ 授与所 ]

[ 社務所 ]

[ 真石 ]

[ 御籤掛・絵馬掛 ]

[ 境内社参道 ]

[ 三峯神社 ]

[ 寄宮社 ]

[ 古峰神社 ]

[ うたせ茶屋 ]

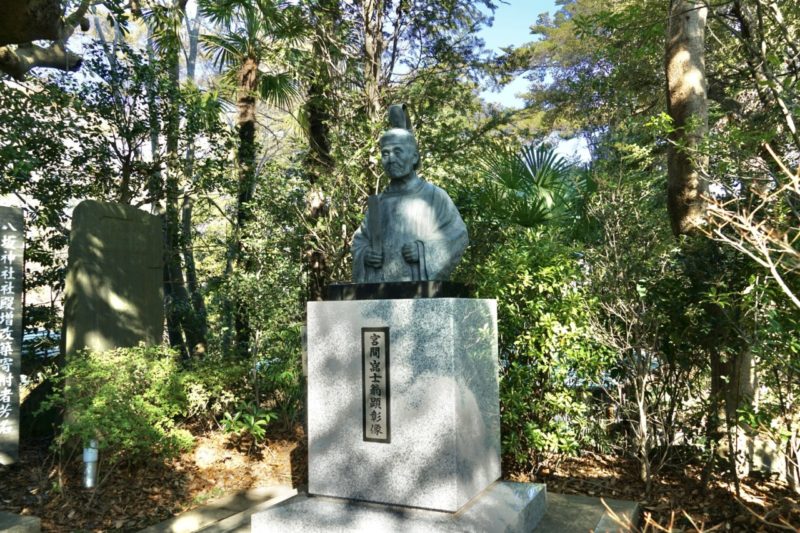

[ 宮間嵓士翁顕彰像 ]

[ 休憩所 ]

[ 裏参道 ]

[ 記念碑 ]

[ 案内板 ]

コメント