神社情報

千葉縣護國神社/千葉県護国神社(ちばけんごこくじんじゃ)

御祭神:維新の役以後の国事に殉ぜられた千葉県の英霊五万七千余柱

社格等:指定護国神社・別表神社

例大祭:4月10日(春季大祭)・7月13日-15日(みたま祭)・10月10日(秋季大祭)

所在地:千葉県千葉市中央区弁天3-16-1

最寄駅:千葉駅・千葉公園駅・新千葉駅

公式サイト:http://www.chiba-gokoku.jp/

御由緒

明治天皇の思召により、明治十一年一月二十七日、初代県令柴原和が発起となり一身を捧げて国難に殉ぜられた人々の勲を永く顕彰し、そのみたまをお慰め申し上げるために千葉県庁公園内に千葉縣招魂社として創建せられたのにはじまり、爾来社地変更・御社号改称等の変遷を経て、昭和四十二年九月三十日亥鼻山から御遷座申し上げ、更に平成七年六月には御創立壹百拾五年を記念し御社殿の大修復工事の大事業を完遂しました。

昭和四十八年十月天皇皇后両陛下には、国民体育大会開会式御臨場を機に御親拝遊ばされ、同月全国身体障碍者スポーツ大会に御臨場を機に皇太子(今上天皇)同妃両殿下が御参拝遊ばされるなど創建以来皇室の御崇敬はもとより、県民遺族の変わらぬ崇敬のもとに御神徳は愈々輝き、御社頭は日毎に隆昌に赴いて居ります。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2018/08/14

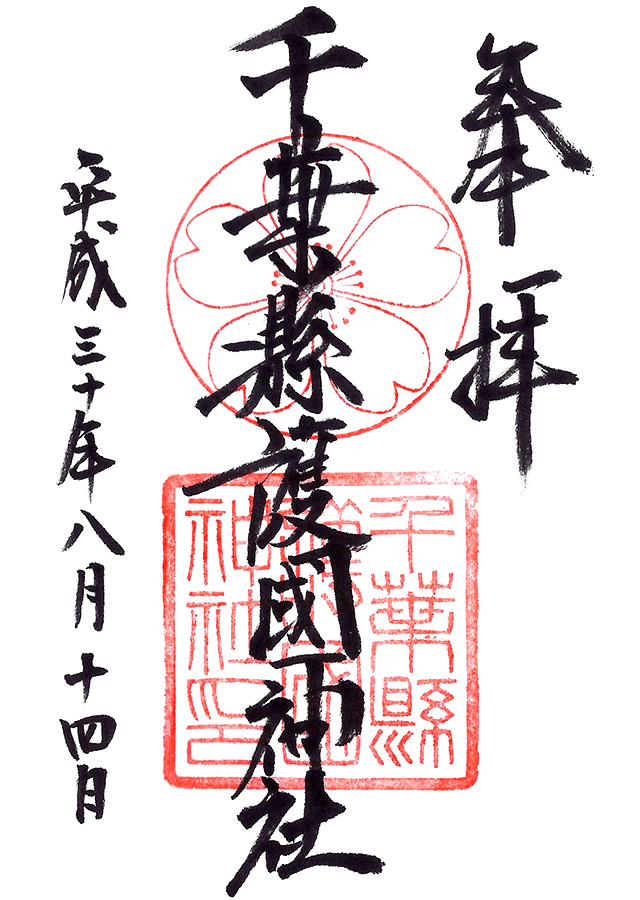

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

千葉県の英霊を祀る護国神社

千葉県千葉市中央区弁天に鎮座する神社。

旧社格は持たないが、内務大臣が指定した府県社に相当する旧指定護国神社。

正式には旧字体の「千葉縣護國神社」と表記するが、新字体の「千葉県護国神社」も併用される事がある。

創建時は千葉県庁公園内、その後「千葉神社」境内に遷座、さらに亥鼻山と遷座し、昭和四十二年(1967)に、亥鼻山から現在地へ遷座した歴史をもつ。

現在は「千葉公園」に隣接して鎮座しているのが特徴。

千葉縣招魂社として創建

明治十一年(1878)、初代千葉県令・柴原和の発起によって「千葉縣招魂社」が建立。

千葉県庁公園内に創建され、明治維新で亡くなった佐倉藩の安達直次郎盛篤ら16人の霊が祀られた。

明治維新後は新政府に出仕して、初代千葉県令、山形県知事、香川県知事、貴族院勅選議員などを務める。

千葉県令時代は日本初の県会(現・県議会)を設置した他、犬吠埼灯台・千葉師範学校・千葉縣護国神社(当社)などを設置し、更に文明開化・殖産興業政策を進め、特に育児支援政策が高く評価されており、当時は全国でも「三県令」の1つに評された。

戊辰戦争の際、柏倉陣屋(佐倉藩の藩主・堀田家が山形から佐倉へ入封された経緯があったため、現在の山形県山形市柏倉に佐倉藩の飛び地が設けられていた)から出陣し「達磨寺」で戦死されたと伝わる志士。

佐倉藩鎮守「麻賀多神社」(千葉県佐倉市)の石碑にもその名を見る事ができる。

その後も、前年に発生した西南戦争、明治二十七年(1894)に開戦した日清戦争、明治三十七年(1904)に開戦した日露戦争と、国事に殉じた千葉県出身・由縁ある国事殉難者が祀られていく事となる。

千葉神社境内・亥鼻山と遷座・指定護国神社となる

明治二十二年(1889)、千葉県庁公園内から「千葉神社」の境内に遷座。

「千葉神社」境内に千葉招魂碑が置かれ、その隣に社殿が設けられた。

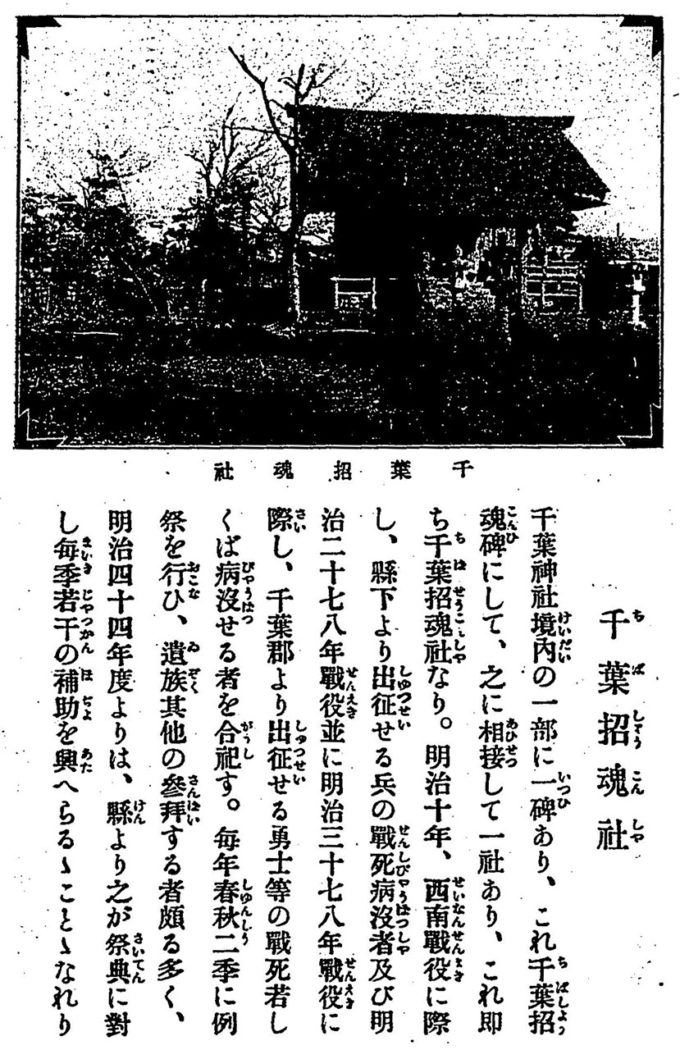

上画像は明治四十四年(1911)に多田屋書店より出版された『千葉街案内』。

千葉招魂社として記してあり「千葉神社」境内に鎮座していた事が記してあり、明治四十四年(1911)からは千葉県が春秋の例祭に補助金を与えていた事も記してある。

昭和十四年(1939)、神社制度の改正により「千葉縣護國神社」と改称。

全国の「招魂社」が「護国神社」へ改められた。

全国の「招魂社」が「護国神社」へ改められた。

昭和十八年(1943)、亥鼻山(現:千葉市中央区亥鼻)に新社殿が竣工。

「千葉神社」境内から亥鼻山へ遷座が行われた。

同年、内務大臣によって指定護国神社となった。

旧社格はもたないが、府社・県社に相当する。

昭和十四年(1939)に34社の護国神社が指定され、以後は必要に応じて追加指定(当社は追加指定されたうちの1社)され終戦時には51社が指定護国神社となっていた。

戦後の歩み・頌徳神社から埼玉県護国神社へ復する

昭和二十年(1945)、千葉空襲によって社殿が焼失。

特に7月7日の七夕空襲では千葉市中心地のほとんどが焼け野原となった。

同年、8月終戦。

同年12月、GHQが神道指令を発令。

昭和二十一年(1946)、仮本殿を造営。

昭和二十二年(1947)、「頌徳神社」に改称。

昭和二十七年(1952)、サンフランシスコ講和条約が発効され、日本が主権を回復。

当社も県下崇敬者の総意によって再び「千葉縣護國神社」へ復している。

現在地へ遷座・両陛下御親拝・別表神社に指定

昭和四十二年(1967)、亥鼻山から現在の鎮座地へ遷座。

昭和四十八年(1973)10月13日、昭和天皇・皇后両陛下御親拝、幣饌料御下賜。

同年10月28日、皇太子(今上陛下)・同妃両殿下御参拝、幣饌料御下賜。

同年10月28日、皇太子(今上陛下)・同妃両殿下御参拝、幣饌料御下賜。

昭和五十三年(1978)、創立百年大祭を春季例大際に併せて斎行。

平成七年(1995)、社殿などの修復工事が行われる。

平成八年(1996)、神社本庁の別表神社に指定。

平成十七年(2005)、大鳥居が再建。

平成二十三年(2011)、特攻勇士の像が建立。

現在も千葉県の英霊を祀る神社として崇敬を集める。

境内案内

千葉公園に隣接して鎮座

当社は「千葉公園」に隣接するように鎮座。

千葉公園内の西端が境内となる。

千葉公園内の西端が境内となる。

公園の案内マップを見てみると公園内の一画に鎮座しているのがよく分かる。

公園の案内マップを見てみると公園内の一画に鎮座しているのがよく分かる。

園内の西端に社号碑と参道。

左手が当社で正面は千葉公園プールや千葉競輪場に繋がる道。

左手が当社で正面は千葉公園プールや千葉競輪場に繋がる道。

社号碑には「千葉縣護國神社」と旧字体が使われている。

社号碑には「千葉縣護國神社」と旧字体が使われている。

社号碑の奥に石造りの一之鳥居。

鳥居は戦前のものと見られる。

鳥居は戦前のものと見られる。

亥鼻山から遷座した際に当地に遷されたのであろう。

亥鼻山から遷座した際に当地に遷されたのであろう。

「富國徴兵保険相互會社」の刻銘がある事からも窺える。

「富國徴兵保険相互會社」の刻銘がある事からも窺える。

再建された大鳥居・立派な神門・招魂社型狛犬

一之鳥居を潜ると左手が小さな駐車場。

大灯籠があり、その先に立派な大鳥居(二之鳥居)。

大灯籠があり、その先に立派な大鳥居(二之鳥居)。

二之鳥居は平成十七年(2005)に再建されたもの。

黒系の迫力のある鳥居となっている。

黒系の迫力のある鳥居となっている。

大鳥居を潜り石段を上った右手に手水舎。

綺麗に整備され身を清める事ができる。

綺麗に整備され身を清める事ができる。

その先に立派な神門。

昭和四十二年(1967)に当地へ遷座する際に竣工された神門。

昭和四十二年(1967)に当地へ遷座する際に竣工された神門。

戦後の遷座にも関わらず、こうして立派な神門が造営されたのは、県内の英霊に対する崇敬の賜物であろう。

戦後の遷座にも関わらず、こうして立派な神門が造営されたのは、県内の英霊に対する崇敬の賜物であろう。

神門の手前には一対の狛犬。

神門の手前には一対の狛犬。

狛犬は昭和十七年(1942)に奉納されたもの。

凛々しい表情をしていて、いわゆる招魂社型と呼ばれる。

凛々しい表情をしていて、いわゆる招魂社型と呼ばれる。

招魂社(護国神社)ではこうした造形の狛犬が奉納される事が多い。

招魂社(護国神社)ではこうした造形の狛犬が奉納される事が多い。

切妻造妻入り形式の社殿・神紋は丸に桜紋

神門を潜ると神域を広く取られた一画の先に社殿。

切妻造妻入り形式の立派な社殿。

切妻造妻入り形式の立派な社殿。

千葉県の英霊五万七千余柱が祀られる。

千葉県の英霊五万七千余柱が祀られる。

実に立派な造りで御祭神に対する崇敬者の気持ちが伝わる。

実に立派な造りで御祭神に対する崇敬者の気持ちが伝わる。

社殿の中に古い本殿が収められている。

社殿の中に古い本殿が収められている。

神紋は丸に桜紋。

護国神社ではこうした桜紋が使用される事が多い。

護国神社ではこうした桜紋が使用される事が多い。

特攻勇士の像・千葉県忠霊塔

参道右手には特攻勇士の像。

平成二十三年(2011)に建立された。

平成二十三年(2011)に建立された。

全国の護国神社で見る事ができる特攻勇士の像の1つ。

全国の護国神社で見る事ができる特攻勇士の像の1つ。

なお、当社の境内ではないが、当社の一之鳥居の右の道を進むと隣接する「千葉県忠霊塔」がある。

昭和二十九年(1954)に竣工した忠霊塔で、日清戦争以降の戦没者を追悼するとともに、恒久平和を祈念して県が建設し管理。

毎年8月15日の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」の政府主催による全国戦没者追悼式に合わせ、戦没者を追悼し、平和を祈念するため拝礼が実施されている。

御朱印は参拝前に社務所に預ける形

本来、御朱印は参拝後に頂くのが好ましいが、当社では参拝前に預けるよう案内がある。

案内に従い、先に御朱印帳を預けた上で、ゆっくりと参拝するのがよいだろう。

案内に従い、先に御朱印帳を預けた上で、ゆっくりと参拝するのがよいだろう。

御朱印帳は先に社務所にお預け下さい。御参拝中御記帳致します。御参拝後にお受け願います。

初穂料300円

所感

千葉県招魂社として創建した当社。

千葉県庁公園内、「千葉神社」境内、亥鼻山と遷座を繰り返した後、指定護国神社として県下から崇敬を集めた。

戦後の苦難を乗り越え、現在地に遷座してからも別表神社に指定されたりと崇敬が篤い。

全国の護国神社は、終戦から時が経つにつれ、維持の面で危機に瀕する事もあると聞くが、当社は立派な境内を維持していて、県内を始めとした崇敬者の気持ちが伝わる。

今もなお綺麗な境内を維持しているのがとても喜ばしい。

神社画像

[ 社頭(千葉公園) ]

[ 社号碑 ]

[ 一之鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 大鳥居 ]

[ 手水舎 ]

[ 神門 ]

[ 狛犬 ]

[ 社殿 ]

[ 奉納橘 ]

[ 奉納桜 ]

[ 石碑 ]

[ 特攻勇士の像 ]

[ 社務所 ]

[ 案内板 ]

[ 寄贈碑 ]

コメント