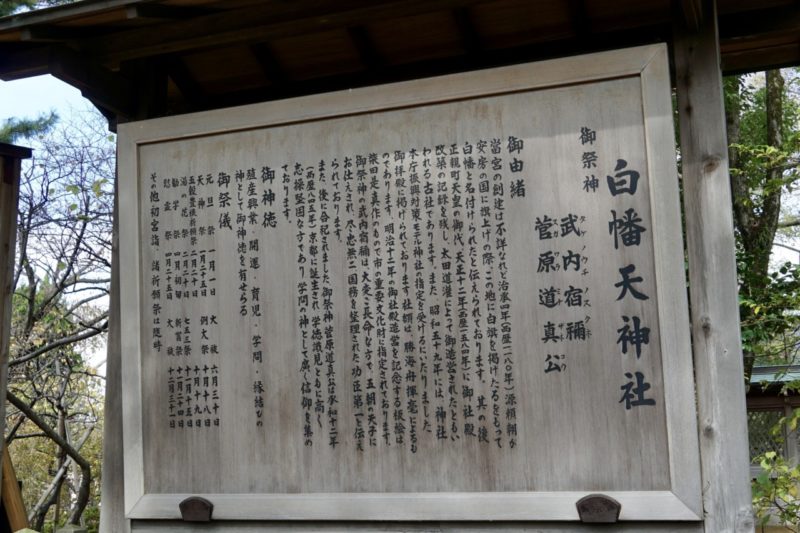

神社情報

白幡天神社(しらはたてんじんしゃ)

御祭神:武内宿禰・菅原道真公

社格等:村社

例大祭:2月20日(湯の花祭り)/10月18日・19日(大祭)

所在地:千葉県市川市菅野1-15-2

最寄駅:京成八幡駅・菅野駅・本八幡駅

公式サイト:https://www.shirahatatenjinsya.com/

御由緒

当宮は、今より凡そ八百年前、すなわち治承四年(西暦1180年)源頼朝が安房の国に旗上げの際当地に白旗を上げたるをもって(白幡)と名づけられたと伝えられております。その後、天正十二年(西暦1584年)正親町天皇の御代に御本殿再建の記録がございます。現在の本殿は明治十三年の御造営で拝殿、幣殿は昭和三十六年に鈴木義信宮司の下に造営されたものであります。拝殿の霧よけ、および欄干・東西参道への鳥居の新設は昭和五十八年に、また、神門は昭和五十九年に築造がなされたものであります。当宮にございます社額は勝海舟の揮毫によるものであり、明治の造営を記念した板絵は柴田是真作で、県の重要文化財に指定されております。

尚、当宮が太田道灌によって造営されたとの説もございます。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

参拝日:2018/10/31(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/04/25(御朱印拝受)

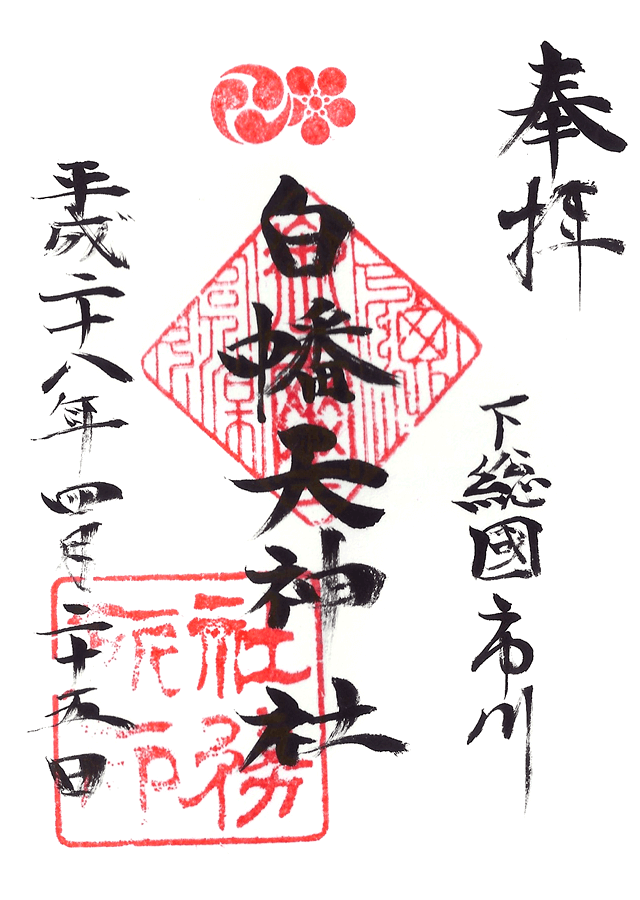

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

市川市菅野鎮守の天神さま

千葉県市川市菅野に鎮座する神社。

旧社格は村社で、菅野の鎮守。

菅野の最も地形的に高いところに鎮座。

「白幡天神社」とあるように天神信仰の神社でもあるが、天神さま(菅原道真公)は後に合祀された形で、創建時から明治までは武内宿禰をお祀りしていた。

源頼朝の伝承が残るように八幡信仰との繋がりが深い神社。

源頼朝の旗揚げ伝承・白幡の由来

創建年代は不詳。

治承四年(1180)、源頼朝が安房国に旗揚げの際、菅野の地に白旗を上げたと云う。

その事から「白幡宮」と名付けられたと伝えられている。

同年、頼朝は挙兵したものの石橋山の戦いに敗北し真鶴岬(現・神奈川県足柄郡)から安房国(現・千葉県の房総半島南側)へ脱出。房総半島に勢力を持つ上総広常と千葉常胤に加勢を要請し、再挙した経緯がある。

当地周辺には頼朝についての伝承が幾つか残る。

このように当地周辺を頼朝は訪れており、その際に菅野郷の最も小高い当地にて、旗揚げしたとされるのは自然な事に思う。

社名の「白幡」は、源氏の旗印が白旗であったため「しろはた/しらはた」、そして源氏の氏神が八幡神であったため、「白幡」となったのであろう。

頼朝による旗揚げの由来を持つ神社は、関東に幾つも点在しており、当社もそのうちの一社という事になる。

八幡信仰と関わりの深い御祭神の武内宿禰

創建当時の当社の御祭神は武内宿禰(たけうちのすくね)とされる。

当社は八幡神である応神天皇(誉田別命)を祀っておらず、武内宿禰を祀る神社。

この武内宿禰は、八幡信仰と深く関わり合いのある御祭神である。

『日本書紀』『古事記』に伝わる、古代日本の人物。

景行天皇・成務天皇・仲哀天皇・応神天皇・仁徳天皇の5代(第12代から第16代)の各天皇に仕えたという伝説上の忠臣であり、様々な中央有力豪族の祖ともされる。

天皇に仕えた忠臣とされる武内宿禰は、日本銀行券(紙幣)としても採用された。

明治から戦前にかけて、改造壹圓券・甲五圓券・丙五圓券・壹圓券・丙貳百圓券といった5種類の紙幣では武内宿禰はとされる肖像が採用。

八幡神とされる応神天皇を含む5代の天皇に使えた忠臣として、一部の神社では八幡神(応神天皇)と共に武内宿禰を祀る事がある。

八幡三神として武内宿禰をお祀りしている八幡神社もあれば、全国の八幡信仰の神社において、「高良社」という境内社を見かける事があり、これは武内宿禰をお祀りする神社として知られる。

このように源頼朝の旗揚げ伝承が残る当地に、源氏の氏神である八幡神(応神天皇)と関わりの深い武内宿禰がお祀りされているのは、興味深い事であろう。

筆者の推測になるのだが、元々は当社も八幡信仰の色合いが大変強かったと思われる。

当社のほど近い地に、下総国総鎮守として崇敬された「葛飾八幡宮」があり、こちらがこの周辺の八幡信仰の中心であったため、当社はそれに付属するように応神天皇の忠臣であった武内宿禰をお祀りしたのではないだろうか。

太田道灌による創建説・記録として残る歴史

上述したように源頼朝の旗揚げ伝承を御由緒としている当社だが、頼朝の伝承の他に、太田道灌による創建の説も残っている。

文明年間(1469年-1486年)、太田道灌によって社殿が造営。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

当社の御由緒にも別説として紹介している。

太田道灌も当地にゆかりがある武将として知られるため、社殿の造営や修理などを行った可能性も高い。

天正年間に本殿再建・菅野村の鎮守

天正十二年(1584)、本殿再建の記録が残る。

当時の当社は「白幡社」と呼ばれていた。

江戸時代には、菅野村と呼ばれていた当地の鎮守とされる。

菅野村の鎮守として、地域の方々から崇敬を集めた。

かつてこの地域は土地が低く、「菅(すげ)」や「葦(あし)」などが密生する低湿地であったため、「菅野」の地名が生まれたと云う。

明治になり菅原道真公を合祀・白幡天神社へ改称

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治四年(1871)、菅原道真公を合祀。

「白幡神社」から現在の「白幡天神社」へ改称。

「白幡神社」から現在の「白幡天神社」へ改称。

明治十三年(1880)、社殿を造営。

この時の本殿が現存。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって、八幡町・宮久保村・菅野村が合併し八幡町が成立。

当社は八幡町菅野の鎮守となった。

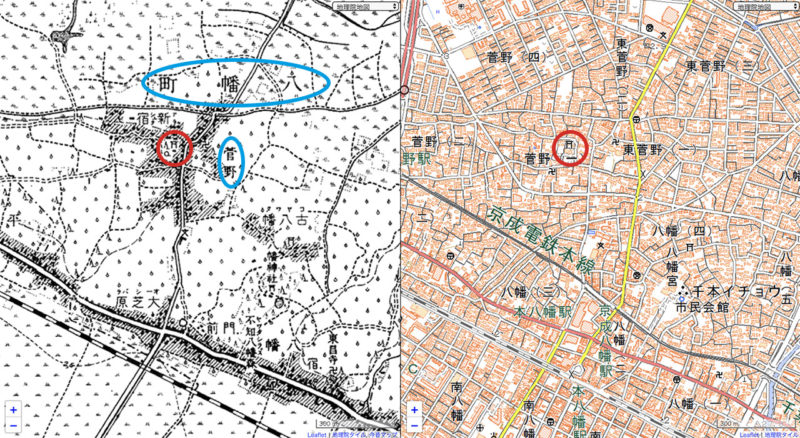

明治三十六年(1903)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、今も昔も変わらない。

当時の八幡町という地名や菅野の地名も残る。

農地が多いが当社を中心に町家が立ち並んでいるのが窺え、菅野周辺は当社を中心に発展した事が窺える。

菅野周辺は文人に愛された街でもあり、永井荷風、幸田露伴は晩年に当社近くに移り住み、作品の中でも当社や菅野について触れる事も多かった。

戦後になり境内整備が進む。

昭和三十六年(1961)、拝殿・幣殿を造営。

昭和五十八年(1983)、欄干や鳥居の新設。

昭和五十九年(1984)、神門を築造。

同年、神社振興対策モデル神社の指定を受けている。

氏子と神社の関わりを密にすべく、様々な創意工夫で神社の振興対策をはかる事を目的とされ指定された神社。

各次各県1‐2社の指定となる。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

市川市菅野の住宅街に鎮座

市川市菅野の住宅街の一画に鎮座。

住宅街の一画に約2,000坪の社地を有している。

住宅街の一画に約2,000坪の社地を有している。

氏子崇敬者により整備された玉垣。

氏子崇敬者により整備された玉垣。

玉垣の先には鳥居。

大変綺麗に整備された境内となっている。

大変綺麗に整備された境内となっている。

扁額には「白幡天神社」の文字。

扁額には「白幡天神社」の文字。

神社振興対策モデル神社に指定された境内

鳥居を潜るとその先に神門。

昭和五十九年(1984)に建立された神門。

昭和五十九年(1984)に建立された神門。

同年、当社は神社振興対策モデル神社の指定を受けている。

同年、当社は神社振興対策モデル神社の指定を受けている。

氏子と神社の関わりを密にすべく、様々な創意工夫で神社の振興対策をはかる事を目的とされ指定される。

神門を潜った右手に手水舎。

水が張られ大変綺麗に整備。

水が張られ大変綺麗に整備。

手水舎周りを見るだけでも大切に維持管理されているのが伝わる。

手水舎周りを見るだけでも大切に維持管理されているのが伝わる。

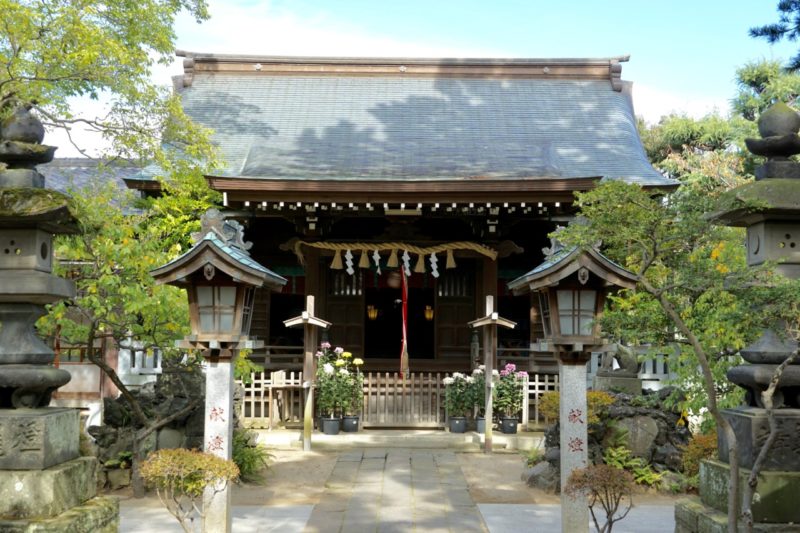

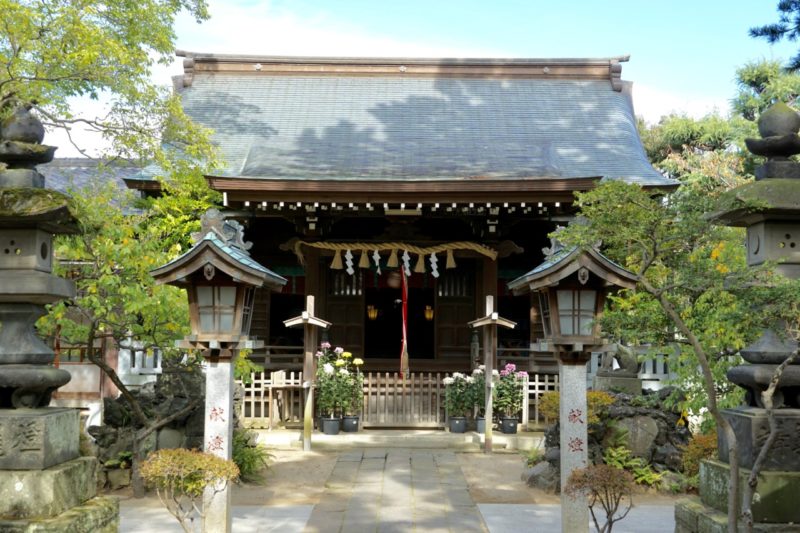

綺麗な社殿・扁額は勝海舟による揮毫

社殿も綺麗に維持されている。

昭和三十六年(1961)に造営された拝殿。

昭和三十六年(1961)に造営された拝殿。

状態もとてもよく管理が行き届いている。

状態もとてもよく管理が行き届いている。

地域の方が羨ましくなる素敵な氏神様だと思う。

地域の方が羨ましくなる素敵な氏神様だと思う。

本殿は明治十三年(1880)のが現存しており、この中に安置されているのだろう。

本殿は明治十三年(1880)のが現存しており、この中に安置されているのだろう。

拝殿内にある扁額は勝海舟による揮毫。

「白幡天神社」ではなく旧社名の「白幡神社」の文字を見る事ができる。

「白幡天神社」ではなく旧社名の「白幡神社」の文字を見る事ができる。

江戸後期の狛犬・旧御神木

拝殿前には一対の狛犬。

天保六年(1835)に奉納された狛犬。

天保六年(1835)に奉納された狛犬。

阿吽共にユニークな表情。

阿吽共にユニークな表情。

どちらも獅子山のような台座の上に置かれている。

どちらも獅子山のような台座の上に置かれている。

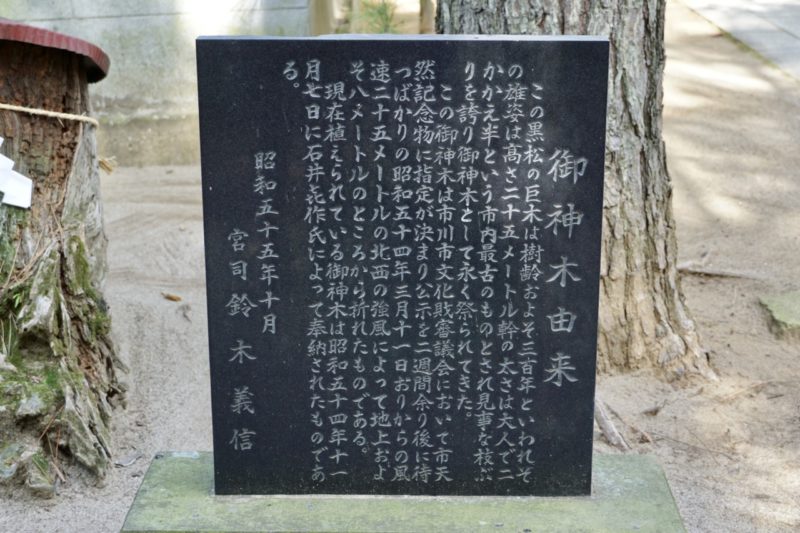

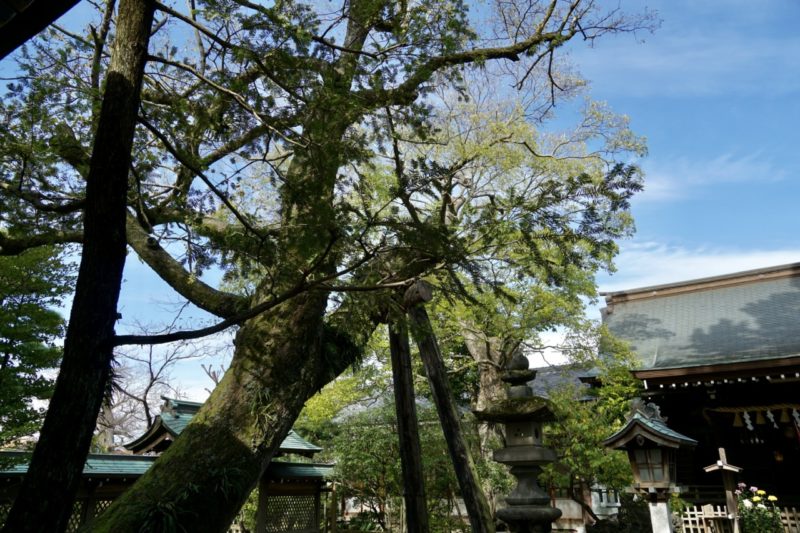

拝殿前、右手には旧御神木。

折れてしまったかつてのご神木。

折れてしまったかつてのご神木。

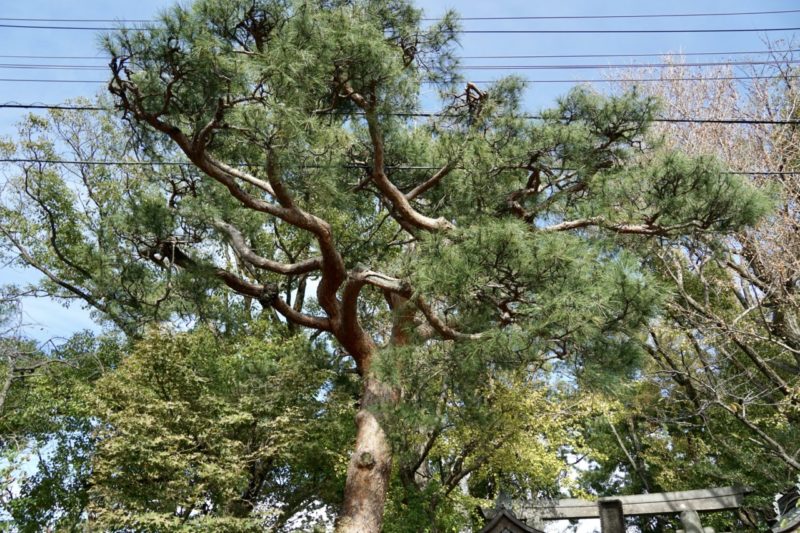

樹齢300年といわれその高さ25mの黒松の巨木だったと云う。

樹齢300年といわれその高さ25mの黒松の巨木だったと云う。

その奥にも立派な松の木。

折れてしまった黒松はさらに見事なものであったのだろう。

折れてしまった黒松はさらに見事なものであったのだろう。

境内には他にも古い木々が多数。

綺麗に整備された素晴らしい境内。

綺麗に整備された素晴らしい境内。

社殿右横に境内社が5社

社殿の右手には境内社。

鳥居が設けられ、その奥に5社。

鳥居が設けられ、その奥に5社。

中央は古峯神社。

中央は古峯神社。

左手は白山妙理大権現と稲荷神社の小祠。

左手は白山妙理大権現と稲荷神社の小祠。

右手は小御嶽石尊大権現と浅間宮の碑。

右手は小御嶽石尊大権現と浅間宮の碑。

いずれも当地の古い信仰を伝える。

いずれも当地の古い信仰を伝える。

永井荷風と幸田露伴の文学碑・晩年を過ごした地

当社には南向きの表参道の他に、東西を突っ切る参道が整備。

こちらは東側の参道と奥に神門。

こちらは東側の参道と奥に神門。

東西の参道を突っ切ると白幡天神公園に出る形。

東西の参道を突っ切ると白幡天神公園に出る形。

東鳥居の一画に永井荷風の文学碑。

さらに表参道の鳥居を潜って左手には幸田露伴の文学碑。

さらに表参道の鳥居を潜って左手には幸田露伴の文学碑。

いずれも当地にゆかりの深い2人で、晩年を当社周辺で過ごしたことで知られ、作品内にも当社や菅野が登場している。

いずれも当地にゆかりの深い2人で、晩年を当社周辺で過ごしたことで知られ、作品内にも当社や菅野が登場している。

明治から戦前、戦後にかけて活躍した小説家。

代表作に幾度も映画化がされた『濹東綺譚』、日記である『断腸亭日乗』など。

晩年は78歳で市川市八幡町(現・八幡3丁目)に転居し、満79歳で没。

明治から戦前にかけて活躍した小説家、擬古典主義の代表的作家。

『風流仏』で評価され、『五重塔』『運命』などで地位を確立。

尾崎紅葉とともに紅露時代と呼ばれる時代を築いた。

戦後になり市川市菅野(現・菅野4丁目)に転居し、満80歳で没。

幸田露伴の葬儀は当社で執り行われた。

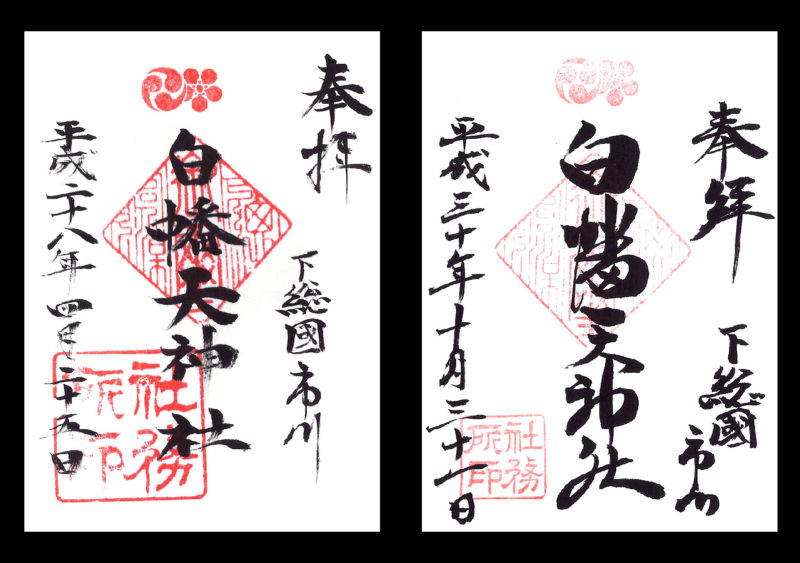

御朱印・県指定文化財の柴田是真による画連句額

御朱印は社務所にて。

いつも恐縮なくらい丁寧に対応して下さる。

いつも恐縮なくらい丁寧に対応して下さる。

御朱印は基本的に変更なし。

左が2016年に参拝時、右が2018年に参拝時のもので、社務所印の大きさが少し変わったくらい。

左が2016年に参拝時、右が2018年に参拝時のもので、社務所印の大きさが少し変わったくらい。

社務所内には千葉県指定文化財である柴田是真による画連句額。

明治十三年(1880)に社殿を新築造営した時に奉納されたと伝えられている。

明治十三年(1880)に社殿を新築造営した時に奉納されたと伝えられている。

縦56.9センチ、横198.0センチの横長のケヤキ1枚板に、59名の人々が詠んだ句が連ねられてあり、柴田是真の『手桶に白梅図』が描かれている。

縦56.9センチ、横198.0センチの横長のケヤキ1枚板に、59名の人々が詠んだ句が連ねられてあり、柴田是真の『手桶に白梅図』が描かれている。

江戸時代末から明治中期にかけて活躍した漆工家・日本画家。

漆工分野において、近世から近代への橋渡しの役割を果たした工人とされる。

エスプリに満ちた粋な作風は欧米人に人気で、大英博物館蔵の『鍾馗に鬼図』など、かなりの作品が海外にある。

毎年2月20日には奇祭・湯の花祭り

当社では、毎年2月20日に「湯の花祭り」という祭りが行われる。

安土桃山時代から伝わると云う奇祭。

「春を呼ぶ祭り」と呼ばれ、大釜に沸かした熱湯を、束ねた熊笹でかき回し参詣者に振りかけ、1年の無病息災を願うもの。

使われた笹は参詣者が持ち帰り、翌年、大釜を沸かす火にくべる。

この祭りは、御祭神である武内宿禰の盟神探湯(くかたち)に由来すると伝えられている。

古代日本で行われていた神明裁判。

神に潔白などを誓わせた後、探湯という釜で沸かした熱湯の中に手を入れさせ、正しい者は火傷せず、罪のある者は大火傷を負うと信じられてきた。

『日本書紀』には、武内宿禰が弟の甘見内宿禰の讒言を受けて殺されそうになった際、武内宿禰が潔白を主張したので、天皇は2人に礒城川で盟神探湯をさせたとの記述が残る。

所感

市川市菅野の鎮守である当社。

源頼朝による旗揚げの伝承、そしておそらく八幡信仰と大変関係が深かったであろう様子を窺う事ができ、そこから現在の天神社への変遷と、中々興味深い部分が見えてくる。

戦後になり境内整備が進み、神社振興対策モデル神社に指定された境内がとても素晴らしい。

地域の鎮守でありながら、とても綺麗に整備された境内は実に立派。

神職や氏子による努力の賜物であり、ご対応も含めてとても素敵な一社。

神門があり緑豊かな境内は、こんな神社が氏神様ならどんなに素敵だろう、と思えるような良社である。

神社画像

[ 社頭 ]

[ 玉垣 ]

[ 鳥居 ]

[ 社号碑 ]

[ 神門 ]

[ 社号碑 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 石灯籠 ]

[ 旧御神木 ]

[ 境内風景 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 境内社 ]

[ 神輿庫 ]

[ 東鳥居 ]

[ 東門 ]

[ 永井荷風文学碑 ]

[ 石碑 ]

[ 幸田露伴文学碑 ]

[ 西門 ]

[ 社務所 ]

[ 白幡天神公園 ]

[ 柴田是真画連句額 ]

[ 境内風景 ]

[ 案内板 ]

コメント