神社情報

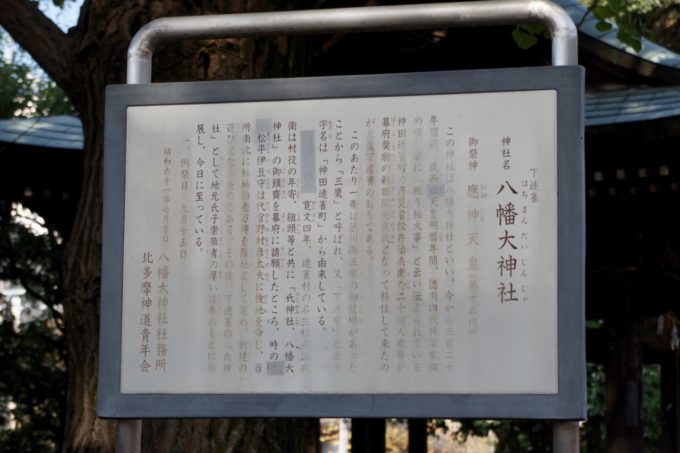

八幡大神社(はちまんだいじんじゃ)

御祭神:応神天皇

社格等:村社

例大祭:9月第2土・日曜

所在地:東京都三鷹市下連雀4-18-23

最寄駅:三鷹駅

公式サイト:─

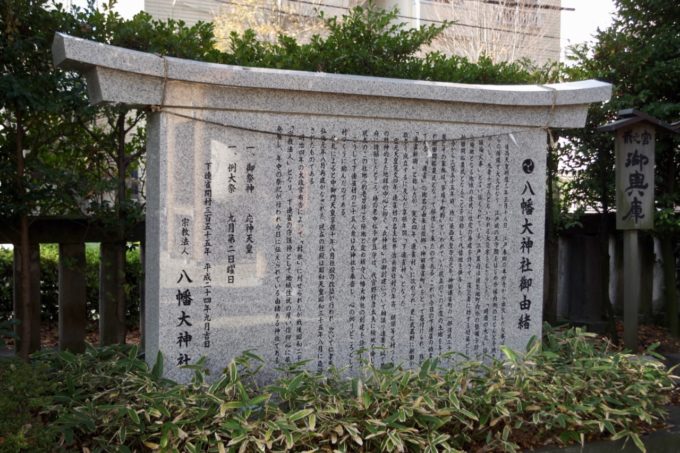

御由緒

後西天皇明暦三年正月十八日、江戸本郷の本妙寺から出火した火事は折からの強風で大火となり、江戸城の天守閣をはじめ外堀内堀のほとんどを焼き尽くし、死者十万人ともいわれる大災害をもたらした。「明暦の大火」俗に「振袖火事」と言い伝えられている。江戸幕府は被災地町内外の整備を計り、火除地となる地域の住民に住宅の再建を許さず、罹災者に対する対策として新田開拓農民となることを奨励代替地を供与した。

今から三百五十五年前、時に後西天皇万治元年、神田連雀町の一部住民二十五人衆とその家族は「茅場千町野」といわれていた現在のこの三鷹の土地を与えられ新田開拓農民となって移住してきたのである。これが今日の下連雀の始まりである。「下連雀」の地名の由来は故郷「神田連雀町」をとって名付けられ、当初「連雀新田」と称したが、寛文四年「連雀村」に改められ、更に武蔵野に新田が数多く成立するに及んだ享保年間「下連雀村」となった。

霊元天皇寛文四年、連雀村の名主松井治兵衛は村の年寄、組頭等と村つくりの精神的また地縁的中心と仰ぐ「氏神社」の御創建について相議り連署を以て幕府に請願したところ、時の老中松平伊豆守は、代官野村彦太夫に検地を命じて現在のこの社地(約壱万坪)を除地と定め鎮守八幡大神社の創建を許可した。

こうして下連雀村の二十五人衆は氏神社を奉斎し、心の拠りどころとして村つくりに励んだのである。

棟札によると中御門天皇享保十年八月社殿の改築が行われ、次いで仁孝天皇弘化元年八月再建がなされた。現在の社殿は昭和天皇昭和三十五年八月に造営されたものである。

明治四年の太政官布告によって「村社」に列せられたが戦後昭和二十七年「宗教法人」となり、下連雀の守護神として地域住民の厚い信仰心に依って発展し、年中の祭祀が行われ今日に伝えられている由緒ある神社である。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2017/11/17

御朱印

初穂料:志納

授与所にて。

※毎月1日と15日の月次祭時のみ(9時-14時)御朱印帳に書いて頂ける。

※それ以外は印刷での授与となる。

※この日はたまたまいらしたので御朱印帳に書いて頂けた。

歴史考察

下連雀鎮守の八幡さま

東京都三鷹市下連雀に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧下連雀村の鎮守。

明暦の大火の後、神田連雀町(現・千代田区神田須田町・神田淡路町周辺)の住民が、代替地として当地周辺への移住を命じられ新田開拓し、後に下連雀村となる。

その後、下連雀村の名主らが氏神社の創建を幕府に願い出、許可され当社が創建。

「八幡大神社」が正式であるが、「三鷹八幡大神社」「下連雀八幡大神社」とも称される。

二之宮神輿の鳳凰の目に3カラットのダイヤを使用しており、かつては1994年版のギネスブックに日本一のダイヤモンドとして掲載された事でも知られる。

現在は「杵築大社」の兼務社となっている。

下連雀の歴史・江戸最大の大火「明暦の大火」

当社の歴史とは別に、当社が鎮守となる下連雀村の歴史を述べたい。

明暦三年(1657)、「明暦の大火」が発生。

振袖火事・丸山火事とも呼ばれる。

江戸三大火の1つで、中でも江戸時代最大の延焼面積・死者が出た。

江戸城の天守閣を含む、江戸市中の大半が焼失し、この明暦の大火を機に、江戸の都市改造が行われる事となった。

幕府は江戸の都市改造を推し進め、火除地への住宅の再建を許可せず、代替地として新田開拓地を与えた。

住人による再建が許されなかった町の1つが「神田連雀町」(現・千代田区神田須田町・神田淡路町周辺)である。

神田連雀町の住人が移住開拓し連雀村が成立

万治元年(1658)、神田連雀町の元住人たちに茅場千町野(当地)が替え地として与えられ、幕府より移住を命じられる。

元住人25人衆とその家族は、新田開拓農民となり当地に移住し開拓。

神田連雀町から移り住んだ住民が開拓した事から「連雀新田」と称された。

寛文四年(1664)、検地が行われ「連雀村」が成立。

連雀村(後の下連雀村)の氏神として当社が創建

寛文四年(1664)、村の名主・松井治兵衛らは、氏神社の創建を幕府に嘆願。

老中・松平伊豆守(松平信綱)は、代官・野村彦太夫に検地を命じ、社地1万坪を除地として神社の建立を許可し、当社が創建。

このように当社は連雀村の鎮守として創建された神社である。

享保年間(1716年-1736年)、武蔵野に新田が数多く成立し上連雀村(旧・連雀前新田)も成立したため、当地は「下連雀村」に改称され、下連雀村の鎮守となる。

享保十年(1725)、社殿が改築。

弘化元年(1844)、社殿が再建されている。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(下連雀村)

八幡社

除地三段三畝十歩。村の西にあり。小社にて拝殿上屋造かけ。三間に三間半南向。神体馬上束僧の木像長一尺許。前に鳥居を立。例祭八月十五日。禅林寺の持なり。

下連雀村の「八幡社」として記されているのが当社。

下連雀村には神社として当社しか記されておらず、村の開拓と共に創建した事が窺える。

現在も隣接する「禅林寺」が別当寺を担い、共に篤く崇敬を集めた。

明治維新後の当社と下連雀の歩み

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、下連雀村の鎮守として村社に列した。

明治二十二年(1889)、市町村制施行に伴い、牟礼村・大沢村・上仙川村・上連雀村・下連雀村・野崎村・野川村・北野村・井口新田・深大寺新田・野崎新田・大沢新田と、上石原村・烏山村・下仙川村の一部が合併し、三鷹村が成立。

当社は三鷹村下連雀の鎮守として崇敬を集めた。

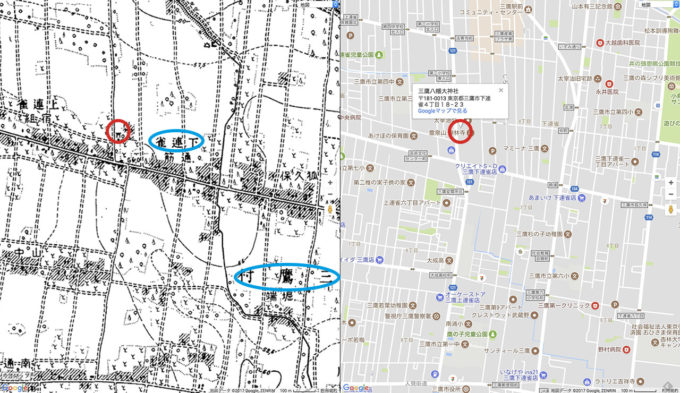

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

現在も残る下連雀の地名も見る事ができ、三鷹村下連雀の鎮守として崇敬を集めた。

当時の当地一帯は大変のどかな農村だった事が分かり、住民たちによって開拓された地なのが窺え、現在の連雀通り沿いに町屋が並んでいる。

昭和三十五年(1960)、現在の社殿が造営。

平成二十三年(2011)、楼門が造営。

平成二十三年(2011)、楼門が造営。

その後も境内整備が進み現在に至る。

現在は「杵築大社」の兼務社となっている。

境内案内

禅林寺の隣に鎮座・兼務社ながら立派な境内

最寄駅の三鷹駅から三鷹通りを南下し、連雀通りとの交差点に鎮座。

現在は「杵築大社」の兼務社となっているが、実に立派な境内を有している。

現在は「杵築大社」の兼務社となっているが、実に立派な境内を有している。

南向きが表参道となっており、立派な一之鳥居。

扁額には「八幡大神社」の文字。

扁額には「八幡大神社」の文字。

そこから長い参道が続く。

そこから長い参道が続く。

参道途中に二之鳥居。

二之鳥居の先、右手が社務所となっている。

二之鳥居の先、右手が社務所となっている。

表参道の他に、三鷹通り沿いにも東参道として鳥居が用意。

更に北側(社殿の裏手)にも参道が用意されていて、規模の大きな立派な境内。

更に北側(社殿の裏手)にも参道が用意されていて、規模の大きな立派な境内。

御神木は市天然記念物のスダジイ

その先に楼門があるが、その左手に立派な御神木。

一際存在感を放つ立派なスダジイ。

一際存在感を放つ立派なスダジイ。

高さ約17m、幹の太さは3m以上と迫力があり、三鷹市の天然記念物に指定。

高さ約17m、幹の太さは3m以上と迫力があり、三鷹市の天然記念物に指定。

常緑広葉樹であるため、年中青々とした葉を付け、生命力を感じさせる。

常緑広葉樹であるため、年中青々とした葉を付け、生命力を感じさせる。

立派な楼門・二之宮神輿はかつてギネスブックに掲載

長い参道の先には立派な楼門。

平成二十三年(2011)に造営された楼門。

平成二十三年(2011)に造営された楼門。

都内では珍しい規模の立派な楼門で、まだ新しさを感じる。

都内では珍しい規模の立派な楼門で、まだ新しさを感じる。

楼門の左右には神輿庫。

一之宮神輿と二之宮神輿と置かれている。

一之宮神輿と二之宮神輿と置かれている。

中でも二之宮神輿はかつてギネスブックに載った事で知られる。

中でも二之宮神輿はかつてギネスブックに載った事で知られる。

毎年例祭になると2基の宮神輿が氏子町域を練り歩く。

中でも大きな二之宮神輿は、100人近い担ぎ手が必要だと云う。

詳しくは下記を参照。

例祭事、神輿が休憩中は大太鼓が鳴り響く。

こうした大太鼓も御太鼓庫に保管されている。

こうした大太鼓も御太鼓庫に保管されている。

神楽殿も置かれ、実に立派な境内。

神楽殿も置かれ、実に立派な境内。

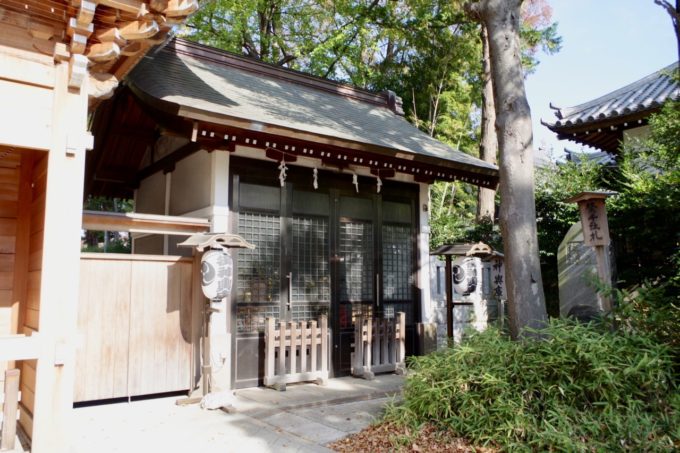

戦後に再建された立派な社殿

楼門を潜るとすぐに社殿。

昭和三十五年(1960)に再建された社殿。

昭和三十五年(1960)に再建された社殿。

木造の権現造りで存在感のある造り。

木造の権現造りで存在感のある造り。

綺麗に維持され、崇敬者からの篤い崇敬が伝わる。

綺麗に維持され、崇敬者からの篤い崇敬が伝わる。

拝殿横には奉納された額などが掲げられている。

拝殿横には奉納された額などが掲げられている。

本殿も同様に造営されたものだが、一度平成になってから僅かに北へ遷座したと云う。

本殿も同様に造営されたものだが、一度平成になってから僅かに北へ遷座したと云う。

社殿の裏手には裏参道。

両部鳥居が置かれており、北に面して参道も伸びる。

両部鳥居が置かれており、北に面して参道も伸びる。

広い境内でとても清々しい空間。

広い境内でとても清々しい空間。

町内の神輿庫も多数。

町内の神輿庫も多数。

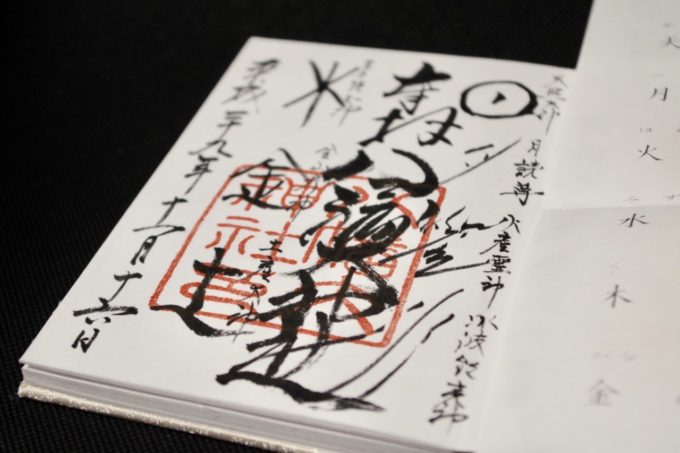

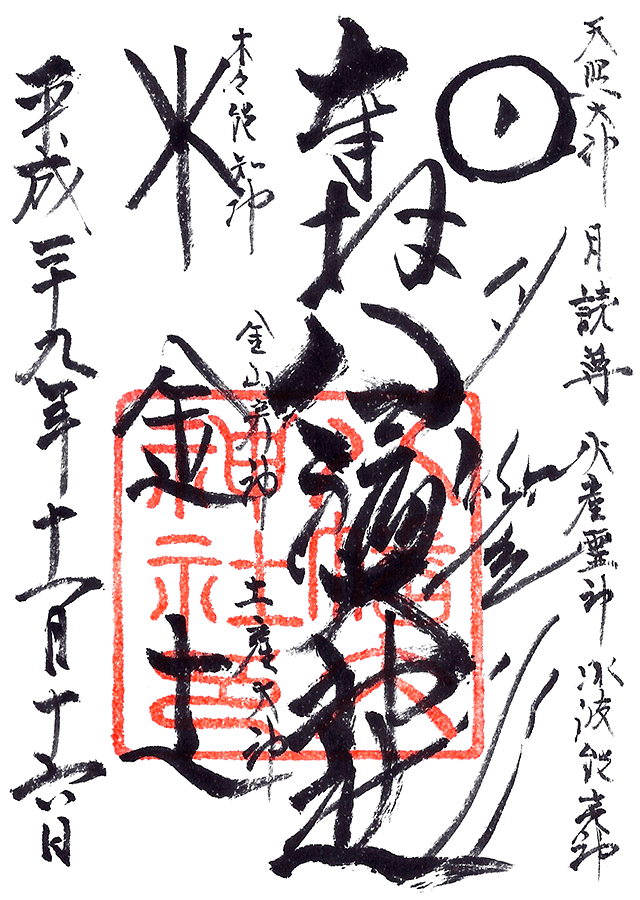

毎月1日と15日に書いて頂ける個性的な御朱印

御朱印は授与所にて。

基本的に授与所は開いていないためインターホンで呼び出す形。

基本的に授与所は開いていないためインターホンで呼び出す形。

毎月1日と15日の月次祭時のみ、御朱印帳に頂ける。

基本的に9時-14時の間との事。

とても個性的な御朱印となっていて、それぞれの墨書きに意味がある。

中央には朱印と「奉拝八幡大神社」とあり、右には「日・天照大神」「月・月読尊」「火・火産霊神」「水・水波能売神」、左には「木・木々能知神」「金・金山彦神」「土・土産大神」の墨書。

中央には朱印と「奉拝八幡大神社」とあり、右には「日・天照大神」「月・月読尊」「火・火産霊神」「水・水波能売神」、左には「木・木々能知神」「金・金山彦神」「土・土産大神」の墨書。

以下、頒布の資料に記載されたものを一部引用しつつ説明。

伊勢神宮に座します神様。日本の総氏神。

月を神格化した、夜を統べる神。

火の神。

水の神。

木の神。

鉱山の神。

地域を守護している神。本来は産土大神と記す。

当社の御祭神は八幡神こと応神天皇であるが、御朱印には「日月火水木金土」に合わせ、それぞれの神を記しており、地域の安全を願うと云う。

所感

下連雀の鎮守として崇敬を集める当社。

下連雀村が成立した歴史を見ると、江戸最大の大火「明暦の大火」に行き着き、神田連雀町の元住人たちが移住し、開拓した土地だと云う事が分かる。

近くの吉祥寺も似た歴史を持っており、三鷹や武蔵野の歴史を見る上で興味深い。

現在は兼務社ながら実に立派な境内を維持しており、森鴎外や太宰治の墓所がある事で知られるお隣の「禅林寺」と共に、当地周辺からの崇敬を今も集めている事が窺える。

例祭の頃に参詣した事がないのだが、見事な神輿と共に大変賑わうと云う。

実に清々しい境内であり、地域の歴史と信仰を伝える良い神社だと思う。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 一之鳥居 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 西鳥居 ]

[ 狛犬 ]

[ 手水舎 ]

[ 楼門 ]

[ 神輿庫 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 神札納所 ]

[ 北鳥居 ]

[ 町内会神輿庫 ]

[ 御神木スダジイ ]

[ 神楽殿 ]

[ 御太鼓庫 ]

[ 社務所 ]

[ 授与所 ]

[ 石碑 ]

[ 力石 ]

[ 倉庫 ]

[ 案内板 ]

コメント