神社情報

椿神社(つばきじんじゃ)

御祭神:猿田彦命

社格等:─

例大祭:3月第2日曜

所在地:東京都大田区蒲田2-20-11

最寄駅:蒲田駅・京急蒲田駅・梅屋敷駅

公式サイト:https://www.kamatahachiman.org/トップページ/兼務社の御案内/椿神社/

御由緒

創祀は不詳ですが、百日咳の治癒に御神験あらたかなりとして、古くより土地の人の信仰のあつい神社です。猿田彦神は、道案内の神であり、道陸神と言われ、道祖神(塞の神、障の神)と習合して村の境を守る関の神となり、更に咳の神と信仰されるようになったものと思われます。風邪をひき、咳が出るとき、額堂に懸かっている麻を戴き首に巻きます。治ると麻を2倍にして額堂に納めて感謝します。この特殊信仰が、土地の人を中心として、深く静かに信仰の輪を広げています。当神社には大田区の文化財として、病除けの言い伝えが書かれています。昭和62年、多くの崇敬者から御芳志をお寄せいただいて御造営が行われ、12月3日、新しい神殿に御遷座申し上げました。(公式サイトより)

参拝情報

参拝日:2019/05/23(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/05/04(御朱印拝受)

御朱印

初穂料:300円

「蒲田八幡神社」授与所にて。

※2020年6月より書き置きのみの授与に変更。(初穂料300円に改定)

※2019年5月より御朱印のデザインが変更。(初穂料300円から500円に改定)

※2017年5月よりカラフルなスタンプ付きの御朱印に変更。

※本務社の「蒲田八幡神社」で御朱印を頂ける。

- 通常

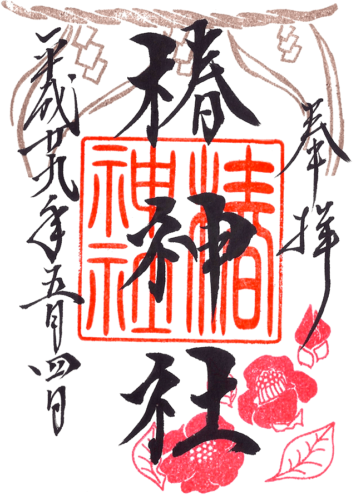

- 旧御朱印

歴史考察

民間信仰が残る小さな神社

東京都大田区蒲田に鎮座する神社。

旧社格は無格社。

現在は猿田彦命を祀るが、古くは道祖神を祀り「どうそじんさま」と呼ばれた。

境内の額堂に奉納されている麻を借り受けて、病人の首に巻くと咳が止まると云う、地域に伝わる民間信仰が残る神社として知られる。

現在は「蒲田八幡神社」の兼務社となっている。

「どうそじんさま」と信仰された道祖神

創建年代や創祀については不詳。

古くより百日咳や風邪に霊験があるとして信仰されてる。

地域の人々から「どうそじんさま」とよばれ信仰を集めたと伝わる。

この事から道祖神を祀る社であったと推測できる。

全国各地に様々な形態で祀られる路傍の神。

村の境界や道の辻(十字路)などに石碑・石祠・石像の形態で祀られる事が多く、他から侵入するものを防ぐ神で、塞の神(さえのかみ)も同じ神とされる。

村の守り神、子孫繁栄として祀られる民間信仰であり、道の辻に置かれる事が多い事から、旅や交通安全の神としても信仰された。

神仏習合の時代に流行した民間信仰であった道祖神。

江戸時代以前より当地に置かれていた道祖神が当社の起源になったのであろう。

当時は神社という形態よりも、石祠という形の道祖神として、道の辻に置かれていたとみられる。

百日咳や風邪に効く神として信仰

道祖神は、民間信仰の神である「岐の神(塞の神)」と習合していく。

「くなど」「来な処」=「きてはならない処」の意味を持つ神。

民間信仰において疫病・災害などをもたらす悪い神が村に入るのを防ぐ神であり、似たような役割を持つ道祖神と習合していく事となる。

障害や災難から村を守るという意味から「塞の神(さいのかみ)」「障の神(さえのかみ)」と呼ばれる事も多かった。

こうして民間信仰の中で、村の守り神として置かれた道祖神が、いつしか「咳の神」となり、地域から百日咳や風邪に霊験がある神様として篤く信仰されるようになっていった。

麻紐を借り受け病人の首に巻く特殊信仰

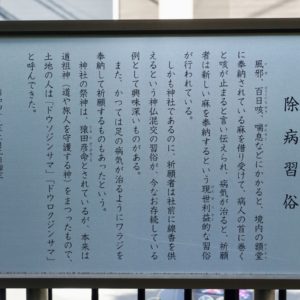

村人より「咳の神」として信仰された当社には、現在も伝わる特殊信仰がある。

・風邪をひいたり百日咳にかかったり咳が出る時、当社の額堂に掛けられている麻を頂く。

・その麻を首に巻くと霊験があり治癒するとされる。

・咳が治癒した場合は、麻を2倍にして額堂に納めて感謝する。

現在もこの特殊信仰は崇敬者の間には伝わっていて、境内には額堂が置かれる。

また祈願者は神社であるが線香を供えるという神仏習合の風習が今も伝えられている。

また祈願者は神社であるが線香を供えるという神仏習合の風習が今も伝えられている。

すぐ近くの梅園は江戸近郊の名所に

文政年間(1818年-1830年)、当社の近くに「蒲田の梅園」が開設。

江戸近郊の梅の名所として大いに賑わった。

薬屋を営んでいた山本久三郎が梅を始めとする木々を植え、茶屋を開いた事が起源とされ、その後「蒲田の梅園」と称され、梅の名所として大いに賑わった。

現在の「梅屋敷」の由来でもあるが、現在は聖跡蒲田梅屋敷公園が残るだけとなっている。

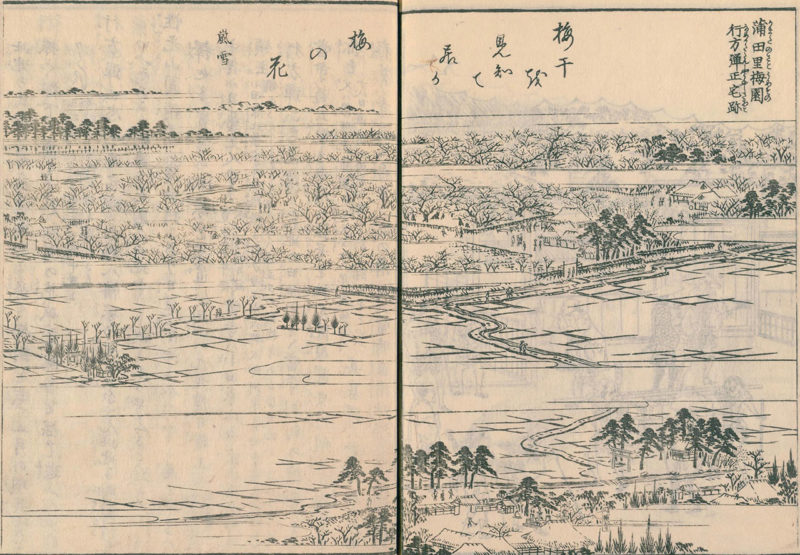

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「蒲田梅里園」「行方弾正宅跡」と描かれた一枚で、上部に描かれているのが梅園。

大きく描かれているのが蒲田梅里園で「蒲田梅屋敷」とも称された梅の名所。(現在も梅屋敷駅などに名称の面影が残る)

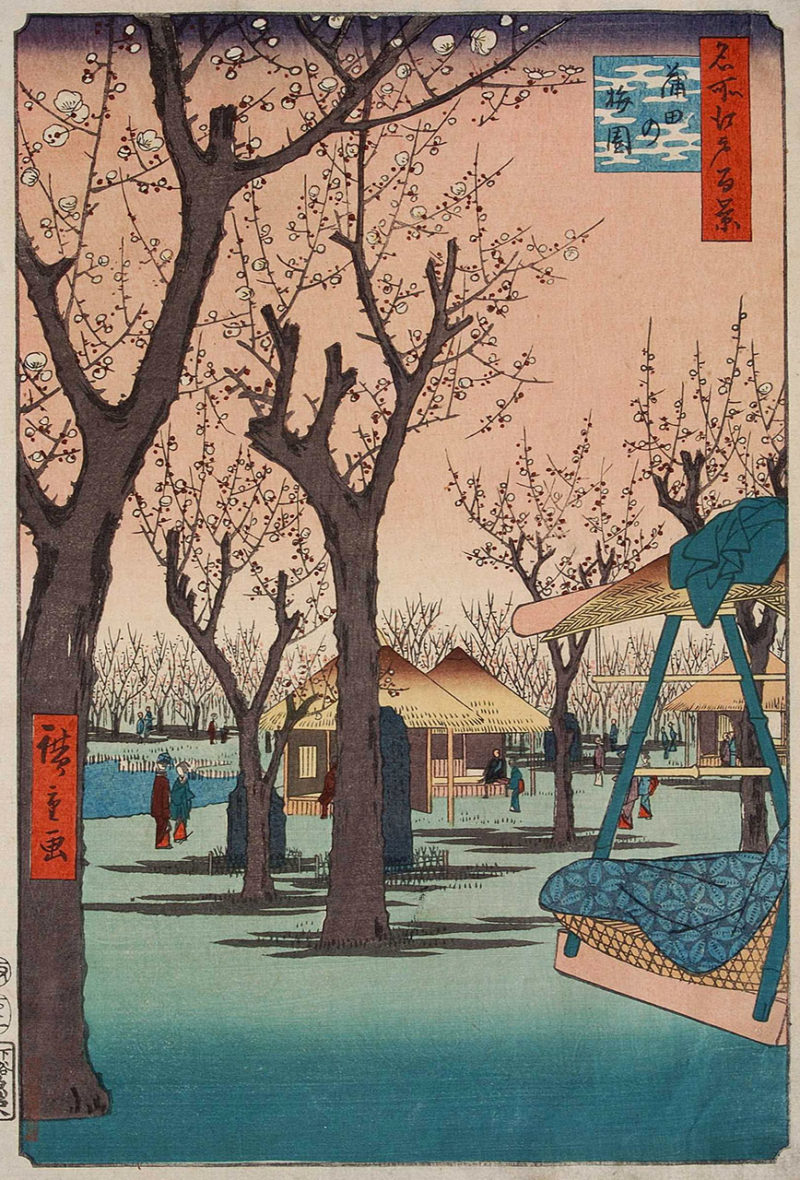

蒲田の梅園は、歌川広重が描いた事でも知られる。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

梅の時期になると綺麗に咲いたと云い江戸近郊の名所の1つであった。

現在は当社の東側に「聖跡蒲田梅屋敷公園」として整備されている一画。

蒲田の梅園は当社から見て僅か50mほどの距離であった。

自然と人の往来も多くなり、道祖神であった当社も崇敬を集めたのであろう。

明治時代の蒲田と梅園(現・梅屋敷)

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

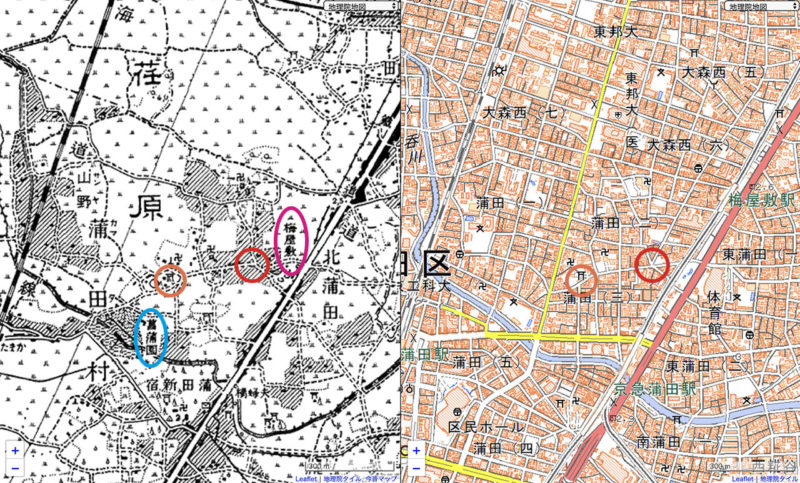

明治三十九年(1906)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地。

明治の古地図には神社の地図記号を見る事ができず、小さな社であったか道端の道祖神の形を取っていたものだと思われる。

道の辻(十字路)になっているのが分かり、ここに古くから道祖神が置かれていたのだろう。

橙円で囲っているのが式内社「薭田神社」で、戦前までは蒲田の中心神社であった。

当社の鎮座地から少し東に行くと「梅屋敷」の文字が見える。

これが上述した「蒲田の梅園」で、戦前まで梅の名所として賑わった。

更に当社の南に菖蒲園が置かれていて、蒲田の地は観光地としても知られた。

明治から戦前にかけて当社の南には「蒲田菖蒲園」があり、東京の観光地としても広く知られていた。

明治三十五年(1902)、現在の「あやめ橋」のあたりに菖蒲園が開園し、敷地は一万坪もの大きな菖蒲園で、大正時代までは東京の観光地として人気スポットとなっていたが、戦時中に焼け野原となり現在はその光景は一切残っていない。

このように東には「蒲田の梅園」、西には蒲田の中心であった式内社「薭田神社」が鎮座、南には菖蒲園がある立地にあり、明治になってからはその先に蒲田駅も開業しているため、人通りの多い道の辻であった事が推測できる。

こうして当社は崇敬者より「椿神社」として信仰されていく事となる。

導きの神である猿田彦命を祀る・椿神社の由来

道祖神として崇敬を集めた当社であるが、神仏分離以降は猿田彦命を祀る。

これは明治の神仏分離の影響を多かれ少なかれ受けているものと思われる。

『古事記』『日本書紀』の天孫降臨の段に登場する神。

天孫降臨の際、天照大神に遣わされた瓊瓊杵尊を道案内した神であるため、「導きの神」とされる。

国土の神・道案内の守神であり、中世には庚申信仰や道祖神と結びつき、民間信仰としても広く信仰を集めた。

当社は民間信仰へ対する抑圧の中で、崇敬者からの道祖神へ対する篤い信仰のため、明治以降は道祖神と同一神とされた猿田彦命を祀る神社という形を取り保護していったのであろう。

当社の社名である「椿神社」も明治以降に改称されたと見られる。

社名の由来は、猿田彦命を祀る神社の総本社・伊勢国一之宮「椿大神社」に由来している。

社名の由来は、猿田彦命を祀る神社の総本社・伊勢国一之宮「椿大神社」に由来している。

三重県鈴鹿市に鎮座する神社。

式内社で伊勢国一之宮。

猿田彦大神(猿田彦命)を祀る神社の総本社とされ「猿田彦大本宮」とも称される。

昭和六十二年(1987)、現在の社殿が造営。

遷座式が行われ現在に至る。

現在は「蒲田八幡神社」の兼務社となっている。

境内案内

道の辻の角にひっそりと鎮座

京急蒲田駅と梅屋敷駅の中間付近の住宅街に鎮座。

現在も道の辻と云える差路の角に鎮座。

現在も道の辻と云える差路の角に鎮座。

古くから道祖神として信仰されたのが伝わる。

古くから道祖神として信仰されたのが伝わる。

角には石碑とも思えるようなもの。

角には石碑とも思えるようなもの。

境内はとても狭く、鳥居を潜ると右手に手水舎。

こちらは日頃は水が張られていないため使用する事はできない。

こちらは日頃は水が張られていないため使用する事はできない。

昭和後期に造営された社殿

正面に小さな社殿。

昭和六十二年(1987)に造営された社殿。

昭和六十二年(1987)に造営された社殿。

数年前に塗替え工事が行われて、今も崇敬者から篤く信仰されている事が伝わる。

数年前に塗替え工事が行われて、今も崇敬者から篤く信仰されている事が伝わる。

村の道祖神がこうして神社として今も保護されているのが窺える。

村の道祖神がこうして神社として今も保護されているのが窺える。

麻紐の特殊信仰が残る額堂

社殿の左手にあるのが額堂。

当社のみに伝わる特殊信仰である、麻紐を頂き咳をしている首に巻くと云う信仰が今も伝えられている。

当社のみに伝わる特殊信仰である、麻紐を頂き咳をしている首に巻くと云う信仰が今も伝えられている。

・風邪をひいたり百日咳にかかったり咳が出る時、当社の額堂に掛けられている麻を頂く。

・その麻を首に巻くと霊験があり治癒するとされる。

・咳が治癒した場合は、麻を2倍にして額堂に納めて感謝する。

現在もこの特殊信仰は崇敬者の間には伝わっている。

また祈願者は神社であるが線香を供えるという神仏習合の風習が今も伝えられている。

また祈願者は神社であるが線香を供えるという神仏習合の風習が今も伝えられている。

額堂の前に線香を供え、麻紐を頂くといった特殊信仰。

額堂の前に線香を供え、麻紐を頂くといった特殊信仰。

その左手には椿が植えられている。

社名にちなみ崇敬者より植えられたのであろう。

社名にちなみ崇敬者より植えられたのであろう。

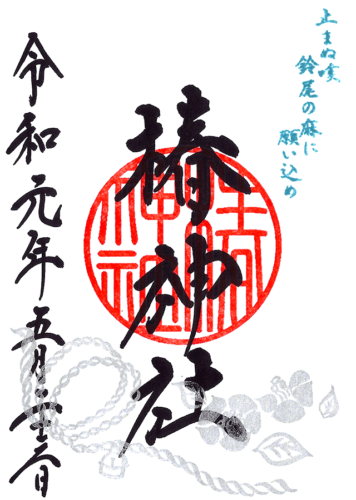

御朱印は蒲田八幡神社にて・麻紐と椿のカラフル御朱印

境内には社務所もなく兼務社のため神職の常駐はない。

御朱印は本務社である「蒲田八幡神社」にて。

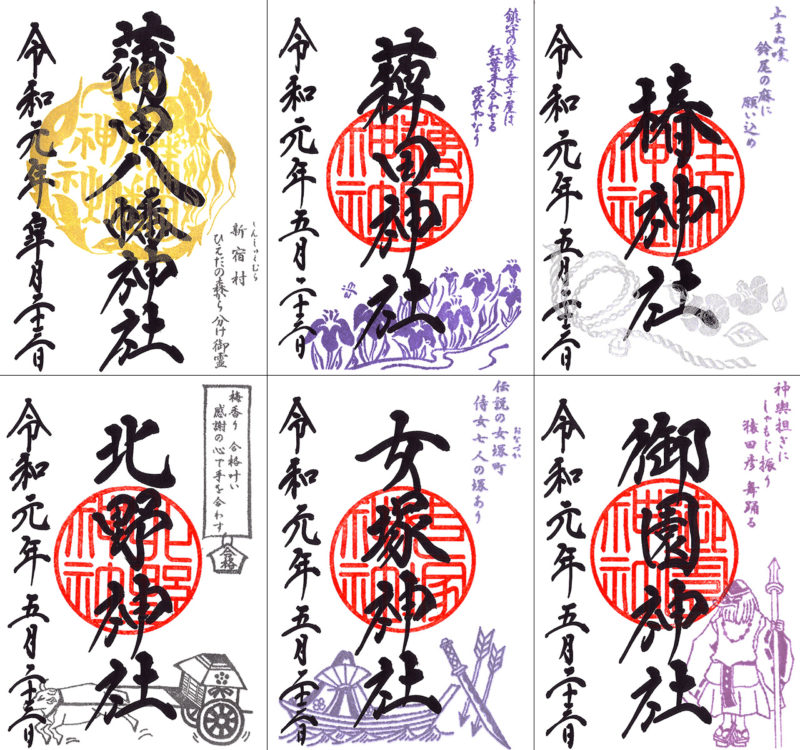

蒲田八幡神社では兼務社含め6社のカラフルな御朱印を頂ける。

上画像は令和元年以降に頂ける御朱印で、それぞれの神社に由来したスタンプを押しており、各社を深く知る事に繋がる良い施策。

上画像は令和元年以降に頂ける御朱印で、それぞれの神社に由来したスタンプを押しており、各社を深く知る事に繋がる良い施策。麻紐は当社の崇敬者に今も伝わる特殊信仰を表しており、当社の麻紐を首に巻くと咳に効果があると古くから信仰されていた事による。

椿は猿田彦命を祀る神社の総本社である伊勢国一之宮「椿大神社」を由来とした、現在の社名「椿神社」によるもの。

所感

住宅街の道の辻の一画にひっそりと鎮座している当社。

かつては「どうそじんさま」と呼ばれていたように、村の境界を守る道祖神として祀られており、蒲田の重要な道の辻に置かれていたものと思われる。

いつしか「咳の神」として信仰され、地域から篤く信仰を集め続けている。

境内はとても狭いが、道祖神として石祠などの形で置かれているのではなく、神社としての体裁を整えているのが特徴的で、現在も崇敬者たちより篤く信仰されているのが伝わる。

道端の小さな社にも様々な信仰や人々の思いが残る、そうした事が知れる神社である。

神社画像

- 鳥居

- 鳥居

- 鳥居

- 鳥居

- 鳥居

- 石碑

- 手水舎

- 手水舎

- 社殿

- 社殿

- 社殿

- 社殿

- 額堂

- 額堂

- 額堂

- 額堂

- 椿

- 案内板

コメント