神社情報

越谷香取神社(こしがやかとりじんじゃ)

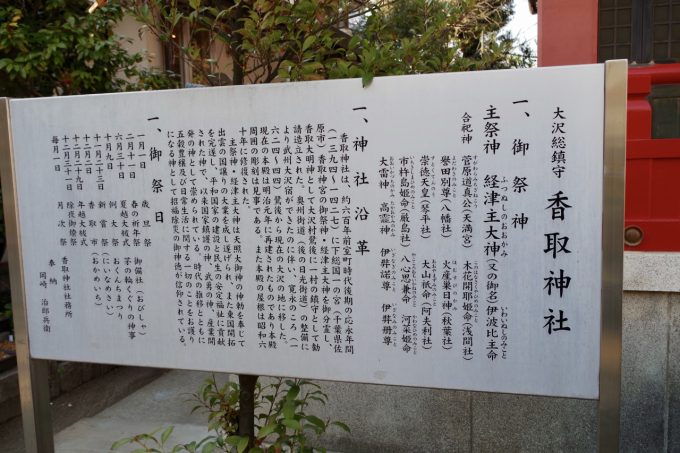

大沢香取神社(おおさわかとりじんじゃ)

御祭神:経津主大神

相殿神:菅原道真公・木花開耶姫命・誉田別尊・火産巣日神・崇徳天皇・大山衹命・市杵島姫命・八心思兼命・河菜姫命・大雷神・高龗神・伊弉諾尊・伊弉册尊

社格等:村社

例大祭:10月9日

所在地:埼玉県越谷市大沢3-13-38

最寄駅:北越谷駅

公式サイト:http://katorijinja.com/

御由緒

香取神社は、約六百年前室町時代後期の応永年間(1394-1427)に下総国一の宮(千葉県佐原市)香取神宮の御祭神・経津主大神を御分霊し、香取大明神として大沢村鷺後に一村の鎮守として勧請連立された。奥州街埴(後の日光街道)の整備により武州大沢宿ができたのに伴い、寛永のころ(1624-1644)鷺後から現在の大沢の地に移した。現在の本殿は明治元年に再建されたものであり本殿周囲の彫刻は見事である。また本殿の屋根は昭和六十年に修復された。

主祭神・経津主大神は天照大御神の神勅を奉じて出雲の国譲りの大業を成し遂げられ、また東国開拓を完遂し、平和国家の建設と民生の安定福祉に貢献された神で、以来国家鎮護の神、武勇の神、産業開発の神として崇められている。時代の推移とともに五穀豊穣及び日常生活に関する一切のことをお護りになる神として招福除災の御神徳が信仰されている。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2017/03/23(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2015/08/19(御朱印拝受)

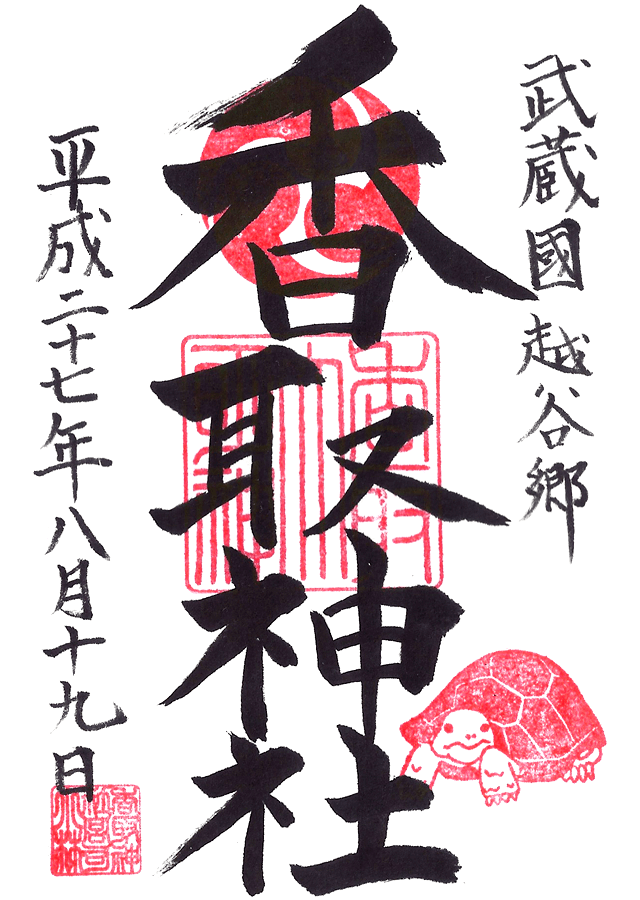

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

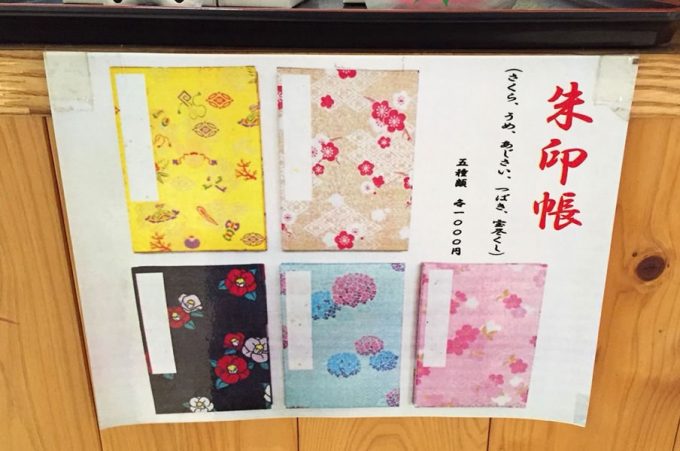

御朱印帳

現在はオリジナルの御朱印帳を用意しており、それのみの頒布となる。

初穂料1,500円で、黒を基調としてカラフルな社紋が並んだもの。

改めて参拝した際に詳細を記載します。

(下記御朱印帳の頒布は現在は行われていない)

初穂料:1,000円

社務所にて。

御朱印帳を用意。

さくら、うめ、あじさい、つばき、宝尽くしの5種を用意。

汎用のものとなる。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

歴史考察

大沢鎮守の香取神社

埼玉県越谷市大沢に鎮座する神社。

旧社格は村社で、大沢の鎮守。

正式名称は「香取神社」であるが、他との区別のため「越谷香取神社」や「大沢香取神社」と呼ばれる事が多く、当社公式サイトでは「越谷香取神社」の表記がされ、越谷市公式サイトには「大沢香取神社」とあるように、どちらも使われる事がある。

境内に大きなケヅメリクガメを飼育していた事があり、当社のマスコット的存在となっていた。

応永年間に香取神宮から勧請

社伝によると、応永年間(1394年-1427年)に創建と伝えられている。

下総国一之宮「香取神宮」(千葉県香取市)を勧請。

大沢村の鎮守として、現在よりもやや北東の鷺後という地に鎮座。

中世の越谷市は、元荒川よりも東側が下総国葛飾郡に属していた。

そのため下総国の一之宮である「香取神宮」の御神霊を勧請したものと見られている。

以後、大沢村の鎮守として崇敬を集めた。

大沢宿が成立し現在地へ遷座

天正十八年(1590)、徳川家康が関東移封によって江戸入り。

慶長元年(1596)、家康は奥州街道(日光街道)を定める。

慶長七年(1602)、宿駅制度を設け越谷は越ヶ谷宿と整備される。

越ヶ谷宿から元荒川を挟んだ対岸も、越ヶ谷宿の伝馬上の助郷村として大沢宿が成立。

寛永年間(1624年-1645年)、大沢宿の成立によって、鷺後から現在地に遷座。

大沢宿の鎮守として崇敬を集めた。

大沢宿は後に大沢町として越ヶ谷町と共に越ヶ谷宿の一画を担うようになる。

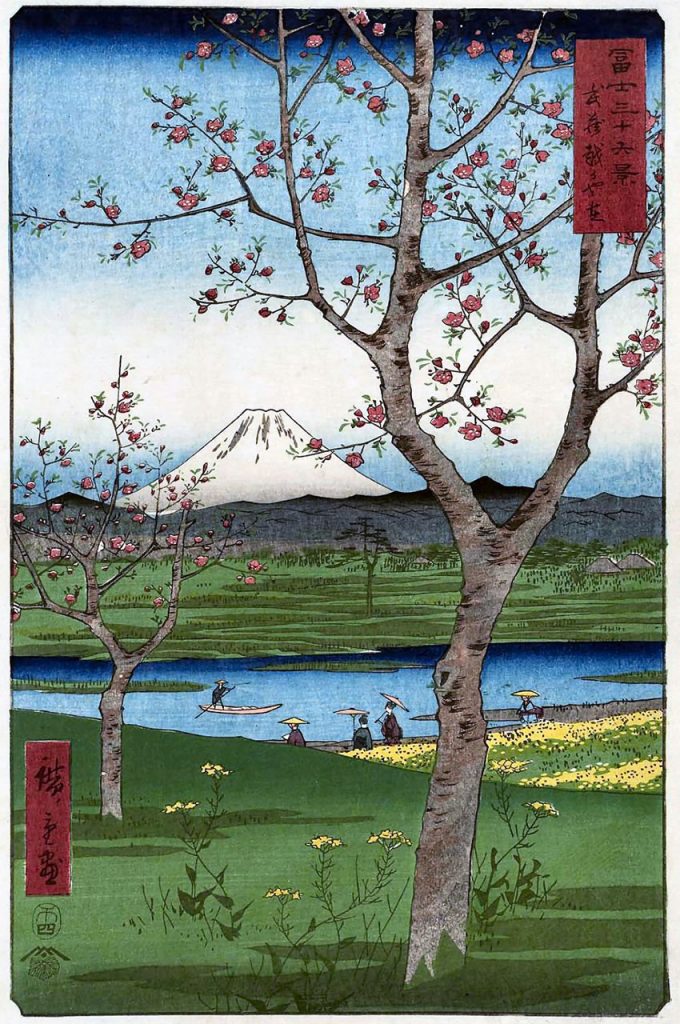

江戸時代の史料に見る当社と浮世絵に描かれた越谷

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(大澤町)

香取社

大澤町の鎮守とす。別当光明院。

大澤町の項目に「香取社」として記されている。

大澤町(大沢町)の鎮守である事と、「光明院」(現・大沢3丁目)が別当寺だった事が記されている。

こちらは歌川広重による『富士三十六景』の「武蔵越かや在」。

当社近くの大沢町側から元荒川や富士を描いたもの。

こうしたのどかな地域と、宿場町として発展した大沢宿の鎮守として崇敬を集めた。

慶應二年(1866)、本殿の奥殿が再建され現存している。

明治以降の当社の歩み

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、本殿が再建。

明治六年(1873)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、町村制施行によって大沢町が成立。

明治後期には近隣の神社が当社に合祀される。

昭和二十九年(1954)、南埼玉郡越ヶ谷町・大沢町・新方村・桜井村・大袋村・荻島村・出羽村・蒲生村・大相模村・増林村が合併し越谷町が成立。

昭和三十三年(1958)、越谷町が市制施行し越谷市となる。

当社は大沢一帯の鎮守として現在に至る。

昭和六十年(1985)、幕末から現存する本殿の屋根を修復。

その後も境内整備が進む。

現在は神社で飼育している亀(亀吉)がマスコット的存在となり地域から愛されている。

境内案内

参道には古い狛犬や石灯籠

最寄駅の北越谷駅からは徒歩数分と駅から近い立地に鎮座。

社号碑と一之鳥居があり、その先に参道となる。

社号碑と一之鳥居があり、その先に参道となる。

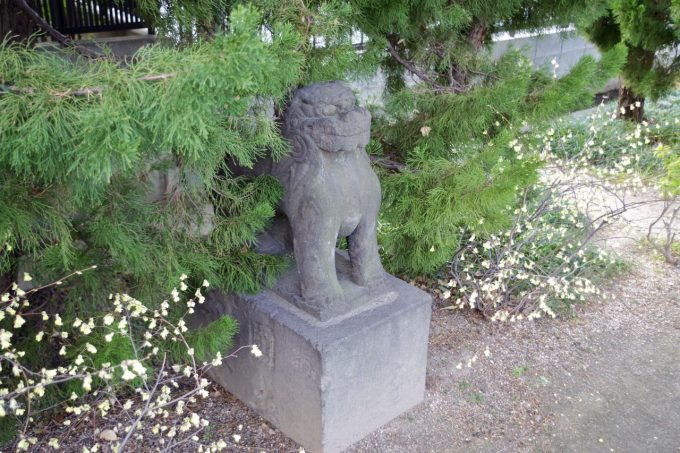

一之鳥居をくぐった先に二対の狛犬がありどちらも古いもの。

特に一対は宝暦元年(1751)奉納の狛犬で歴史を感じる。

特に一対は宝暦元年(1751)奉納の狛犬で歴史を感じる。

どちらも歴史を感じるよい造り。

どちらも歴史を感じるよい造り。

参道途中の石灯籠も文化八年(1811)奉納と当地の歴史を伝える。

参道途中の石灯籠も文化八年(1811)奉納と当地の歴史を伝える。

一之鳥居の先に二之鳥居。

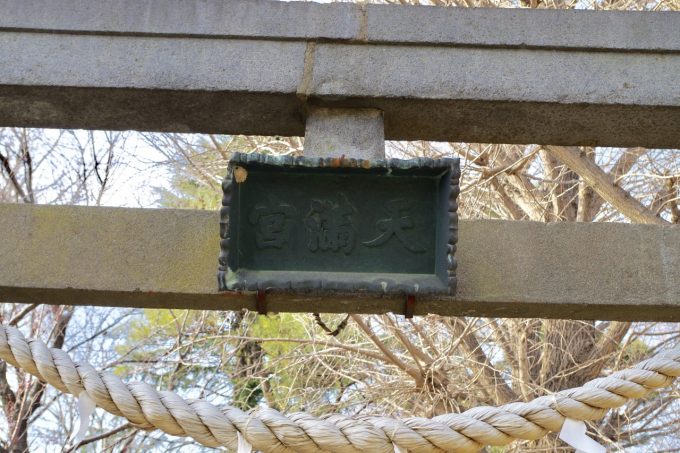

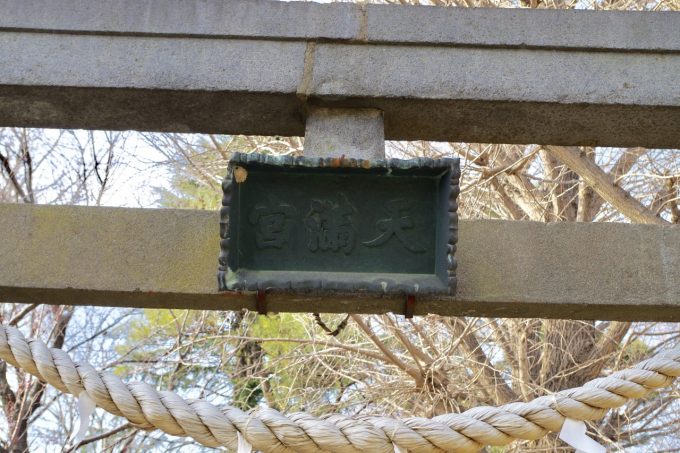

この二之鳥居には「天満宮」の扁額が掲げられている。

この二之鳥居には「天満宮」の扁額が掲げられている。

明治後期に当社に合祀された神社の鳥居が移設されたのであろう。

明治後期に当社に合祀された神社の鳥居が移設されたのであろう。

その先に三之鳥居。

三之鳥居を抜けると途中には変わった石灯籠。

三之鳥居を抜けると途中には変わった石灯籠。

狛犬が灯籠を支える形になっていて、氏子崇敬者によって奉納されたもの。

狛犬が灯籠を支える形になっていて、氏子崇敬者によって奉納されたもの。

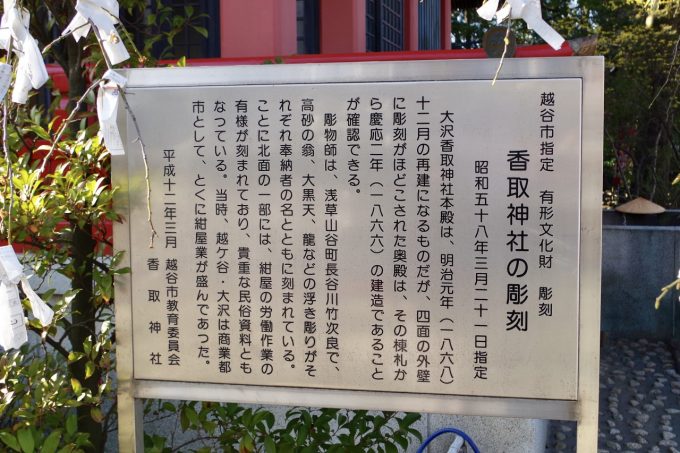

彫刻が見事な本殿が現存

拝殿は戦後に再建されたものとなる。

朱色で綺麗に整備された拝殿。

朱色で綺麗に整備された拝殿。

鉄筋コンクリート造となっている。

鉄筋コンクリート造となっている。

本殿は明治元年(1868)に再建されたものが現存。

彫刻が施された奥殿は慶應二年(1866)に再建されたもの。

彫刻が施された奥殿は慶應二年(1866)に再建されたもの。

屋根は昭和六十年(1985)に修復された。

高砂の翁・龍など縁起物の彫刻が色々と施されている。

高砂の翁・龍など縁起物の彫刻が色々と施されている。

北面には、川面で布を洗ったり、竹竿にかけて干すという「紺屋」の労働作業を表現した彫刻がされている。

北面には、川面で布を洗ったり、竹竿にかけて干すという「紺屋」の労働作業を表現した彫刻がされている。

境内社・縁結びの御神木・力石

境内社は社殿の右手に二社。

祇園信仰でかつては「天王社」と呼ばれた境内社となっている。

祇園信仰でかつては「天王社」と呼ばれた境内社となっている。

その奥の駐車場近くの一画には稲荷神社も鎮座している。

その奥の駐車場近くの一画には稲荷神社も鎮座している。

社殿の裏手左には銀杏の御神木。

縁結びの御神木として整備されており、周囲には縁結びの絵馬が多く掛けられている。

縁結びの御神木として整備されており、周囲には縁結びの絵馬が多く掛けられている。

手水舎の近くには力石。

江戸時代に力比べに使われた力石で、江戸時代に日本一の力持ちと呼ばれた三ノ宮卯之助は越谷出身であったため、銘は刻まれていないものの何らかの関連があるのかもしれない。

江戸時代に力比べに使われた力石で、江戸時代に日本一の力持ちと呼ばれた三ノ宮卯之助は越谷出身であったため、銘は刻まれていないものの何らかの関連があるのかもしれない。

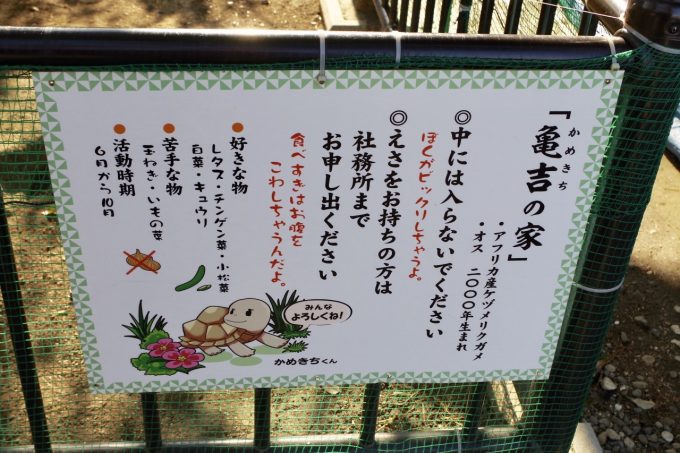

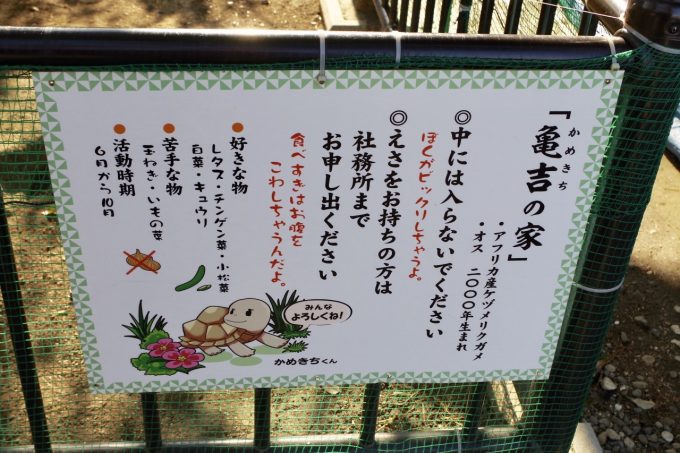

境内で飼育されるケヅメリクガメの亀吉

亀吉は2018年5月の時点でお星様になったとのこと。

過去の参拝記録として情報は載せておきますが、改めて参拝時に情報を修正させて頂きます。

当社の境内では、大きな亀を飼育している。

「亀吉の家」として整備された一画があり、当社のマスコットにもなっている亀吉が住んでいる。

「亀吉の家」として整備された一画があり、当社のマスコットにもなっている亀吉が住んでいる。

亀吉は、迷子になっていたのを保護し、当社で飼育するようになった。

亀吉は、迷子になっていたのを保護し、当社で飼育するようになった。

2000年生まれ

オス

保護した当時はあまり大きくなかった亀吉も、かなりの大きさに成長。

こちらは2015年8月に参拝した時の亀吉の様子。

こちらは2015年8月に参拝した時の亀吉の様子。

人懐っこい亀で人が近付くとノソノソと姿を見せに来てくれる。

人懐っこい亀で人が近付くとノソノソと姿を見せに来てくれる。

餌をあげる場合は社務所に要連絡。

今では当社のマスコット的な存在になっており、御朱印や絵馬などに亀吉がデザインされている。

安産や子授けの御神徳・女性向けイベント・雛人形展

近年の当社は、「安産・子授け・初宮祈願」の御神徳で信仰を集めている。

境内には力石と並ぶように安産の石。

この石を撫でると子授けや安産が叶うと信仰されている。

この石を撫でると子授けや安産が叶うと信仰されている。

神社としてもこうした部分に力を入れており、女性向けイベントが開催されているのが特徴。

定期的に「マタニティヨガ」「ベビーマッサージ教室」などを開催。

人気を博しているそうなので、興味がある方は参加されるのもよいだろう。

また、ひな祭り前後(2月中旬-3月中旬)になると、当社の社務所にて江戸から平成までの色々な雛人形の展示が行われる。

毎年ちょっとした名物となっているので、対象の時期に参拝されるのもよいと思う。

2月17日-3月21日

午前10時-午後4時

所感

大沢鎮守として崇敬を集めた当社。

かつては元荒川を挟んでこちら側が下総国、対岸が武蔵国となっていたため、当社には下総国の一之宮である「香取神宮」が勧請されたという経緯がある。

大沢は大沢宿として越ヶ谷宿を担い、交通の要所としても栄えた。

それは今も変わらず、大沢の鎮守として崇敬が篤い。

境内にはマスコットとなっている亀吉の他、児童遊園もあり、小さな子連れの親子が参拝に訪れている姿を見かける事ができ、地域から親しまれているのがよく伝わる。

毎月第二土曜日には骨董市を開催していたりと、地域の方の憩いの場になっているのであろう。

地域との大変良好な関係を窺える良い神社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 狛犬 ]

[ 石灯籠 ]

[ 三之鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 狛犬 ]

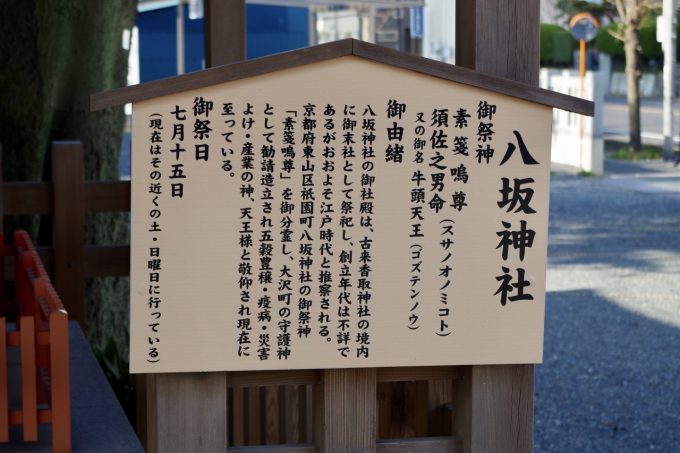

[ 八坂神社 ]

[ 稲荷神社 ]

[ 御神木(縁結びの木) ]

[ 絵馬掛 ]

[ 神楽殿 ]

[ 水みくじ ]

[ 社務所 ]

[ 亀吉の家 ]

[ 力石 ]

[ 安産の石 ]

[ 石碑 ]

[ 獅子灯籠 ]

[ 神輿庫 ]

[ 東鳥居 ]

[ 案内板 ]

コメント

残念ながら、亀吉くんはお星さまになったそうです。

(詳細日時は不明。2018年6月にお参りした時には空に昇っていました)

また、御朱印帳は昨年(2017年?)からオリジナルの物1種類1500円となったそうです。

参考までに。

■匿名さま

情報ありがとうございます。

亀吉くんお星様になっていたのですね。

全く知りませんでした。

冬眠をする生き物ですので、今年の冬眠明けに調子を崩したのでしょうか。

御朱印にも亀のスタンプがついていたりと、こちらのマスコット的な存在になっていて愛されていたので残念です。

以前参拝した時に人馴れしていて近付いてきた事を覚えています。

近いうちに改めて参拝したいと思います。

御朱印帳の情報もありがとうございました。

オリジナルの御朱印帳を用意されてるとの事で、こちらも情報を変更しておきますね。