神社情報

駒木諏訪神社(こまぎすわじんじゃ)

諏訪之宮(すわのみや)

御祭神:健御名方富命

社格等:村社

例大祭:8月22・23日

所在地:千葉県流山市駒木655

最寄駅:豊四季駅

公式サイト:http://www.suwano-mori.com/

御由緒

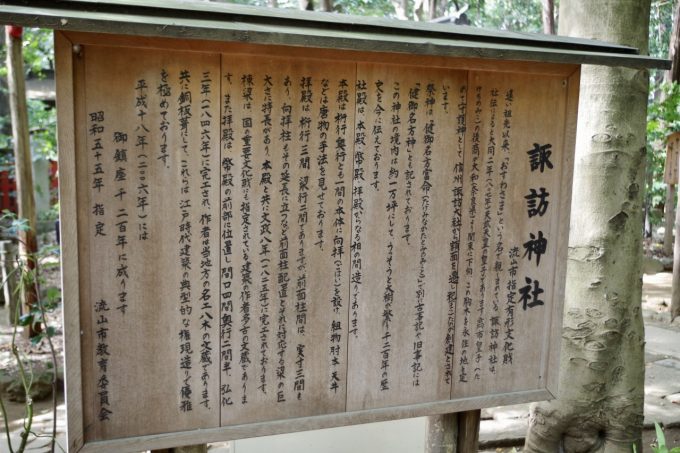

遠い祖先以来、「おすわさま」という名で親しまれている諏訪神社は、社伝によると大同二年(807年)天武天皇の皇子であります高市皇子(たけちのみこ)の後裔が大和(奈良県)より関東に下向、この駒木を永住の地と定めて守護神として信州諏訪大社から額面を遷し祀(まつ)たのが創建とされています。祭神は、「健御名方富命(たけみなかたとみのみこと)」で別に古事記や旧事記には「健御名方神」とも記されております。

この神社の境内は約一万坪にして、うっそうと大樹が繁う千二百年の歴史を今に伝えております。

社殿は、本殿・幣殿・拝殿からなる相の間造りであります。本殿は桁行奥行きとも一間の本体に向拝(ごはい)を設け、組物肘本 天井などは唐物の手法を見せております。拝殿は桁行三間 梁行二間でありますが、前面柱間は、実寸三間もあり、向拝柱もその延長に立つなど前面柱配置とそれに対応する梁の巨大さに特長があり、本殿と共に文政八年(1825年)に完工されております。棟梁は、国の重要文化財にも指定されている建築の作者多古の文蔵であります。また拝殿は、幣殿の前部に位置し間口四間奥行二間半、弘化三年(1846年)に完工され、作者は当地方の名工八木の文蔵であります。共に銅板葺にして、これらは江戸時代建築の典型的な権現造りで優雅を極めております。

平成十八年(2006年)には御鎮座千二百年に成ります。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2017/04/06(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2015/04/22(御朱印拝受)

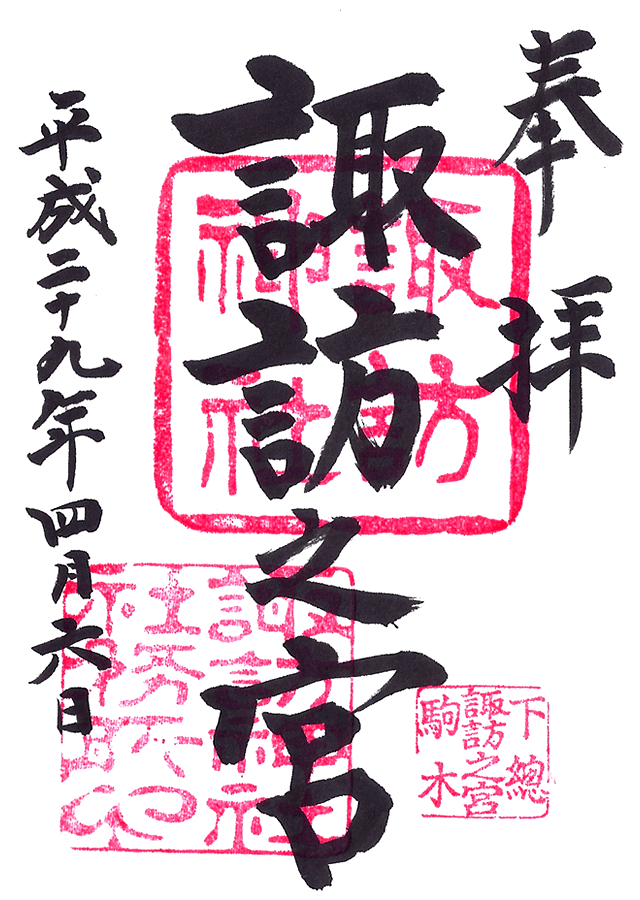

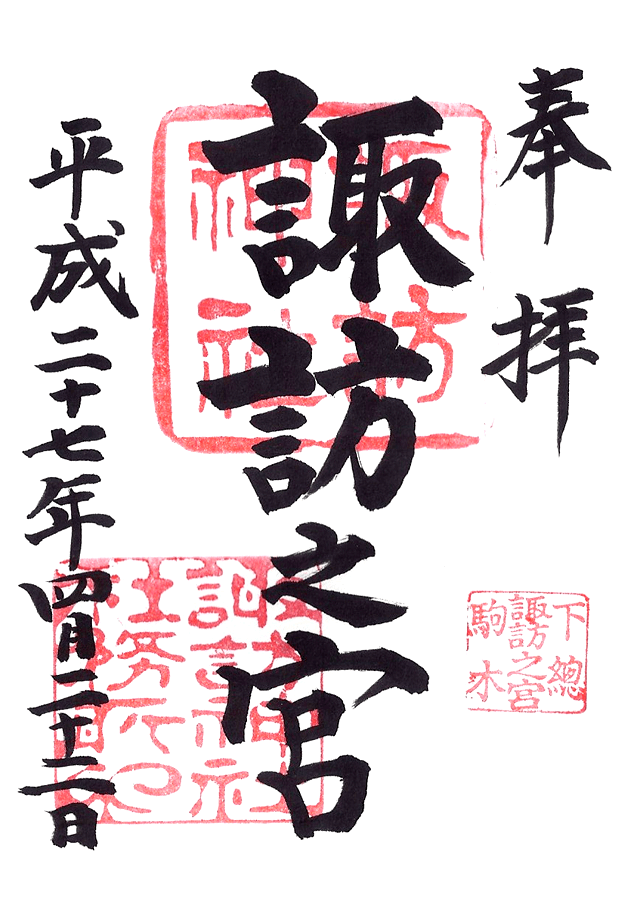

御朱印

初穂料:300円

授与所にて。

※2015年に参拝時は御朱印を拝受する際に御朱印帳へのお祓いをして下さった。(現在はやられていない)

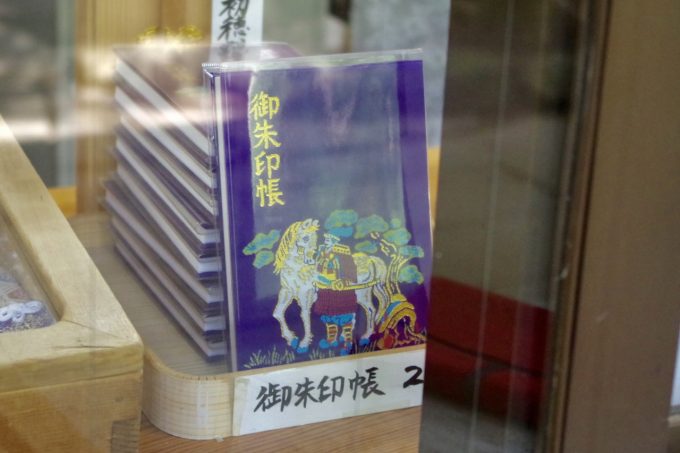

御朱印帳

初穂料:2,000円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

紫を基調とし、当社の御由緒にある源義家(八幡太郎)と神馬をデザインしたもの。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

梶の葉みくじ

初穂料:200円

授与所前にて。

※当社オリジナルのおみくじで、神紋でもある梶の葉をモチーフにして開く形になっている。

歴史考察

駒木のおすわさまと呼ばれ親しまれる

千葉県流山市駒木に鎮座する神社。

旧社格は村社で、駒木周辺の鎮守であり地域一帯の中核神社。

正式名称は「諏訪神社」であるが、当社では「諏訪之宮」という表記も使用。

地域からは古くから「駒木のおすわさま」と呼ばれ親しまれている。

約1万坪もの社地を有する立派な境内の神社。

高市皇子の後裔による創建

社伝によると、大同二年(807)に高市皇子の末裔による創建とされる。

高市皇子の後裔の一族が、新天地を求め西の都から東国へ向かう。

東国へ向かう途中で、ゆかりのあった信濃国一之宮「諏訪大社」に立ち寄り、御神額を賜った。

その後、下総国へ辿り着き、森も水も豊かで肥沃な当地に定住したと云う。

一族は、当地を開墾し集落を形成。

当地の鎮守として「諏訪大社」から賜った御神額を掲げ、当社を創建したと伝わる。

この事から縄文時代より当地に人の居住があった事が分かっており、古くから当地が聖地であり、そうした聖地の上に当社が創建されたと推測できる。

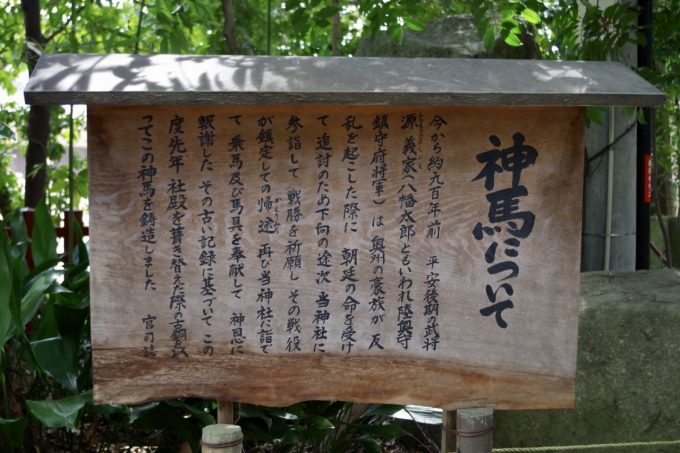

源義家(八幡太郎)による献馬の伝承

平安時代後期、後三年の役が発生。

源義家(八幡太郎)が、奥州へ向かう途中に当地を訪れたと伝わる。

義家は、当地一帯が馬の産地であった事から、当地で軍馬を集め、当社で戦勝祈願を行った。

清原氏を平定後、奥州から凱旋途中に当地を再び訪れ、当社に参拝し献馬をしたという伝承が残る。

境内に置かれる「源義家献馬」と云う青銅製の像は、こうした伝承によるもの。

境内に置かれる「源義家献馬」と云う青銅製の像は、こうした伝承によるもの。

関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事が多く、新興武士勢力の象徴とみなされ、義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

江戸時代には小金牧として整備された当地周辺

江戸時代に入ると、幕府によって、千葉県北部一帯は「小金牧」という軍馬育成のため設置した放牧場に指定。

享保年間(1716年-1735年)以降は、5つの「牧」による構成となり「小金五牧」とも呼ばれ、当地周辺は「上野牧(かみのまき)」と呼ばれていた。

上野牧は、水戸街道と途中で分岐する日光街道が通り、江戸からの交通の便のよい地であった。

そのため、参勤交代や日光参拝に両街道を利用した大名が当地を通過したとされる。

特に歴代の水戸藩主が上野牧を通過した記録が残る。

諏訪之宮として崇敬を集めた当社

江戸時代の当社は駒木村鎮守となる。

「諏訪之宮」「諏訪之社」と呼ばれ崇敬を集めた。

別当寺は「成顕寺」(現・駒木224)が担っていたと云う。

別当寺は「成顕寺」(現・駒木224)が担っていたと云う。

江戸時代初期には、水戸藩二代藩主・徳川光圀が参拝した記録が残る。

これは上述の通り、歴代の水戸藩主が上野牧を通過したためである。

寛延二年(1749)、火災によって社殿が焼失。

文政九年(1826)、本殿が再建。

弘化三年(1846)、拝殿が再建。

これらの社殿は、修復されつつ現存している。

明治以降の歩みと戦前の史料に見る当社

明治になり神仏分離。

当社は村社に列し、駒木村の鎮守として崇敬を集めた。

明治以降は近隣の神社が当社に合祀される。

大正十三年(1924)、拝殿屋根の葺き替えを行っている。

昭和十六年(1941)に刊行された『紀元二千六百年記念房総叢書』に当社に関する記述があるので引用したい。

野中の一すぢ道を東行すること八町ばかりにして、少し左の方へ斜に曲りて行けば、諏訪の社なり。東に向ひて立たせ給ふ。拝殿は三間に四間ばかり、茅もて屋根をふけり。少しさがりて本社あり。廣前にぬかづく。社の左の方に、一かゝへばかりの杉の、空高くすくよかに立ちのびたるが、其の根より一尺ばかり上にうつろありて清水湧き出づ。祈願のもの、此の水を汲みて、竹の筒あるは陶器に入れ持ち帰り、事ある時は飲み、もし又痛み所ある時は其所へつけて、驗ありとぞ。是を汲む人の設けにや、ひさく・茶碗、また上戸などいふ物まで備へあり。たゝへたる水一二升に過ぎぬものから、汲めども汲めども盡くることなし。俄に多く汲めば水やゝ涸る。されど、暫しすれば、又、湧き出でて元の如しと。(紀元二千六百年記念房総叢書より)

境内の湧き水についての記述を多く記している。

これは現在も御神水として受け継がれ、篤く信仰されている。

戦後になり境内整備が進む。

昭和四十九年(1974)、内拝殿・外拝殿が造営。

昭和五十六年(1981)、土間拝殿が造営。

現在では地域一帯の中核神社として、多くの兼務社を抱える神社となっている。

平成十八年(2006)、御鎮座千二百年祭が斎行された。

境内案内

鬱蒼と生い茂る鎮守の杜・約1万坪の広大な境内

最寄駅の豊四季駅から北西へ数分の距離に鎮座。

社号碑と一之鳥居があり、両脇には狛犬、左手には神馬像。

社号碑と一之鳥居があり、両脇には狛犬、左手には神馬像。

青銅製の神馬像は、源義家による献馬の伝承を基いて奉納されたもの。

青銅製の神馬像は、源義家による献馬の伝承を基いて奉納されたもの。

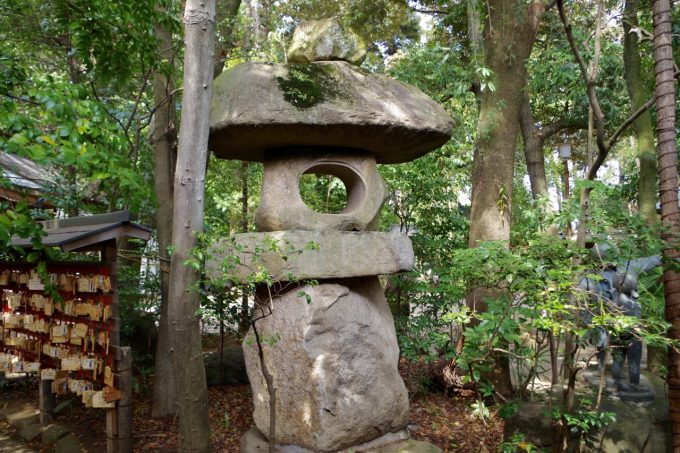

一之鳥居を潜ると緑に囲まれた鬱蒼とした参道が続く。

灯籠など多くの奉納物が置かれ、その先に二之鳥居。

灯籠など多くの奉納物が置かれ、その先に二之鳥居。

二之鳥居の先には神橋を渡り、随神門が置かれる。

二之鳥居の先には神橋を渡り、随神門が置かれる。

平成十七年(2005)に竣工した随神門には、右大臣と左大臣の像が置かれ神域を守る。

平成十七年(2005)に竣工した随神門には、右大臣と左大臣の像が置かれ神域を守る。

その先に三之鳥居。

さらに先に神門と続く。

さらに先に神門と続く。

神門を潜りすぐ左手に手水舎。

神門を潜りすぐ左手に手水舎。

正面に社殿となる。

正面に社殿となる。

長い参道には三之鳥居まで用意され、随神門・神門と整備されている。

参道脇には多くの狛犬や石灯籠など奉納物も豊富。

大変立派な参道として整備され、地域からの崇敬の篤さを感じながら、社殿へと向かう事になる。

大変立派な参道として整備され、地域からの崇敬の篤さを感じながら、社殿へと向かう事になる。

江戸時代の社殿が現存・北村西望による像

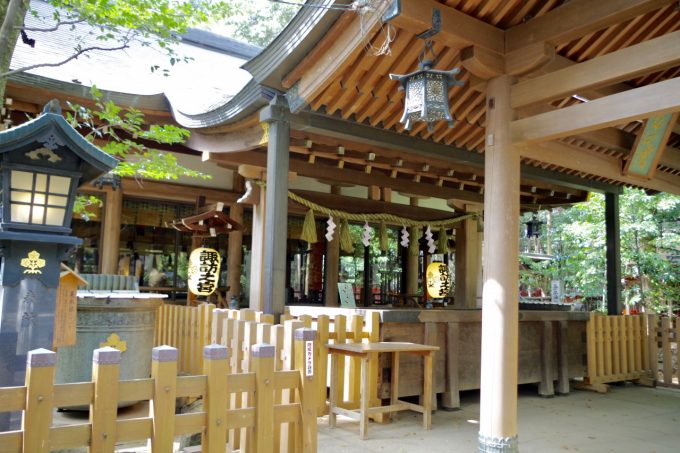

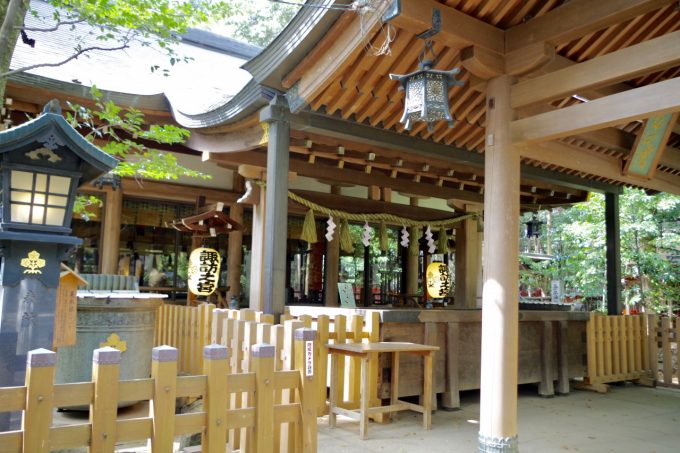

当社の社殿は江戸時代のものと昭和の造営が繋がる権現造り。

参拝者が外から見えるのは土間拝殿。

参拝者が外から見えるのは土間拝殿。

土間拝殿は昭和五十六年(1981)に造営されたもの。

土間拝殿は昭和五十六年(1981)に造営されたもの。

その奥に外拝殿・内拝殿とあり、これらは昭和四十九年(1974)に造営。

その奥に外拝殿・内拝殿とあり、これらは昭和四十九年(1974)に造営。

さらに奥にある拝殿が弘化三年(1846)、造営されたものと伝わる。

その奥にある本殿は文政九年(1826)に造営。

その奥にある本殿は文政九年(1826)に造営。

拝殿前にある一対の狛犬は美術家・北村西望によるもの。

さらに右手奥にある「源義家献馬」の像も北村西望作。

さらに右手奥にある「源義家献馬」の像も北村西望作。

北村西望が第17回日展へ出品した作品で、日展最後の出品作となっている。

北村西望が第17回日展へ出品した作品で、日展最後の出品作となっている。

境内には他にも多くの像や美術品が置かれている。

大変多くの境内社が整備

社殿の右手には大変多くの境内社が整備。

摂社末社の参道があり、それぞれ立看板が立っているため非常に分かりやすい。

摂社末社の参道があり、それぞれ立看板が立っているため非常に分かりやすい。

参道の左手には「姫宮神社」。

元は当社より東側に鎮座していたが、明治初期に当社の境内に遷座。

元は当社より東側に鎮座していたが、明治初期に当社の境内に遷座。

その隣には「雷神社」。

それより先に「招魂之社」。

それより先に「招魂之社」。

さらに大鳥神社・恵比寿神社・国魂神社と続いていく。

さらに大鳥神社・恵比寿神社・国魂神社と続いていく。

その先には稲荷神社と天神社。

いずれの境内社も立看板が立ち説明書きがあるため、参拝者への配慮を窺える。

いずれの境内社も立看板が立ち説明書きがあるため、参拝者への配慮を窺える。

大変多くの境内社があるが、中でも「姫宮神社」は、「諏訪神社」の妃神を祀っているため、当社と共に参拝しておきたい。

古くから信仰を集めた御神水

拝殿の手前左手にお水取りができる一画が置かれる。

御神水としてお水取りが可能。

御神水としてお水取りが可能。

天保十二年(1840)、江戸の文人・友田次寛が当社の御神水についてこう記している。

神かきの 過ぎのうつろの 眞清水は つきぬ恵みの ためしなるらむ

古くより境内の杉の大木にある洞から湧く清水が信仰されており、江戸時代や戦前の史料などにも、当社の清水の話が記されている事が多い。

この御神水は現在も大変良質な水として知られている。

この御神水は現在も大変良質な水として知られている。

整備工事を行った際に、水質検査を専門所に依頼したところ「極めて良質」との結果が出ている。

煮沸推奨の御神水が多い中、飲水に向いている御神水というのは素晴らしい。

現在では専用ケース(ひょうたん型)で頒布。

御朱印は授与所にて。

オリジナルの御朱印帳も用意している。

オリジナルの御朱印帳も用意している。

とても丁寧な対応をして頂いた。

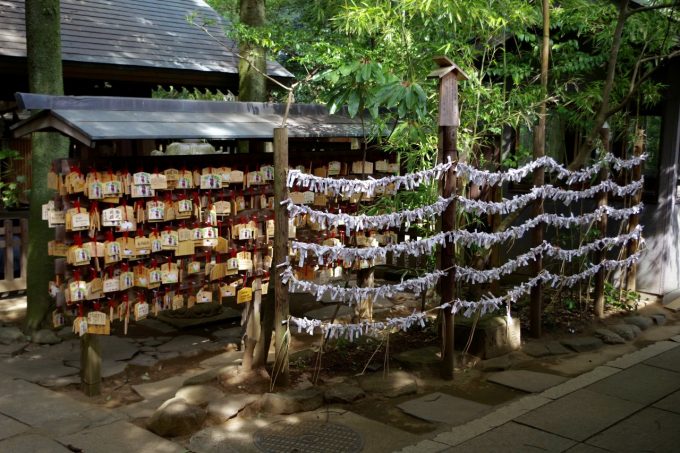

流山市を舞台にしたアニメの聖地にも

2014年に放送されたTVアニメ『普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。』は、作品の舞台が流山市になっている。

そうした事もあり、OP映像では当社の映像も登場。

一時は聖地巡礼として立ち寄る作為品ファンもいたようで、絵馬掛に痛絵馬なども掲げられていた。

現在はそうした様子は見受けられないが、流山市を代表する一社として、信仰を集めている。

現在はそうした様子は見受けられないが、流山市を代表する一社として、信仰を集めている。

所感

駒木村の鎮守として崇敬を集めた当社。

古くから現在に至るまで「駒木のおすわさま」として親しまれている。

源義家(八幡太郎)による献馬の伝承で神馬の像が置かれている境内は、広大な社地を有し鬱蒼と生い茂った鎮守の杜となっていて、手入れも行き届いており、とても素晴らしい雰囲気。

現在は流山市や柏市など周辺の神社の兼務されていて、地域一帯の中核神社となっている。

素晴らしい境内はとても心地よく、千葉県北部を代表する良社の一社。

個人的にもオススメできる良い神社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 一之鳥居 ]

[ 狛犬 ]

[ 神馬像 ]

[ 参道 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 随神門 ]

[ 狛犬 ]

[ 三之鳥居 ]

[ 獅子像 ]

[ 神門 ]

[ 狛犬 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 百度石 ]

[ 授与所 ]

[ 絵馬掛・御籤掛 ]

[ 灯籠 ]

[ 御神水 ]

[ 摂社末社参道 ]

[ 姫宮神社 ]

[ 雷神社 ]

[ 招魂之社 ]

[ 神輿庫 ]

[ 大鳥神社 ]

[ 恵比寿神社 ]

[ 国魂神社 ]

[ 稲荷神社・天神社 ]

[ 源義家献馬像 ]

[ 社務所 ]

[ 顕彰碑 ]

[ 和同開珎碑 ]

[ 石碑 ]

[ 梶の木 ]

[ 案内板 ]

コメント