目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

瀬田・玉川(二子玉川)周辺の鎮守

東京都世田谷区瀬田に鎮座する神社。

旧社格は村社で、現在は瀬田・玉川(二子玉川)両地区の鎮守。

古くは「御嶽神社(みたけじんじゃ)」と称され崇敬を集めた。

そのため現在も氏子の一部は「おみたけさん」と呼ぶ場合がある。

明治に瀬田村周辺の神社が合祀され「玉川神社」となり、現在は地名に因み「瀬田玉川神社」と称される事が多い。

現在は境内に珍しいうなぎのぼりが泳いでいる。

神社情報

瀬田玉川神社(せたたまがわじんじゃ)

御祭神:日本武尊・大己貴命・少彦名命

社格等:村社

例大祭:10月第3日曜

所在地:東京都世田谷区瀬田4-11-31

最寄駅:二子玉川駅・用賀駅

公式サイト:https://www.tamagawajinja.jp/

御由緒

明治十八年に役所に提出した旧社名「御嶽神社」の書類には、その由緒として、「戦国時代の永禄年中(1558~70)に、この村の下屋敷に勧請し、その後、寛永三年(1626)、瀧ヶ谷に長崎四郎右衛門嘉国が寄付をして遷宮した」とあります。

また、当社に保存する棟札には、元禄八年(1695)九月、長崎四郎左衛門嘉満、又四郎嘉包が、子孫の長久繁栄を祈願して、拝殿一宇(棟)を造営したと記録されています。

明治四十一年には、在郷の小社数祠を合祀して、同年四月一日従前の御社号、御嶽神社を地名により「玉川神社」と改称しました。

大正三年に社殿を改築し、同十二年には関東大震災の被害を受けて補修が行われました。

昭和四十一年九月、台風二十六号の猛襲を受け、境内の樹齢七~八百年の東京都指定天然記念物の赤松が惜しくも倒れ、これを契機に社殿並びに社務所の新築に取りかかり、同四十三年十一月に完成を見ました。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

室町時代に瀬田村の下屋敷に創建

社伝によると、永禄年間(1558年-1570年)に創建と云う。

瀬田村の下屋敷に創建と伝わる。

当社が鎮守する瀬田は、現在は東京都世田谷区と神奈川県川崎市高津区に残る地名。

両地域は多摩川を挟んだ両岸に位置し、かつては瀬田村として同じ村内であった。

諸説あるものの「瀬戸」が転訛したと云う説が有力。

「瀬戸」とは本来は「狭小な海峡」と云う意味であったが、いつしか海がなくても狭い出入口を云うようになり、狭い谷地も「瀬戸」と云うように。

そのため海のない内陸部でも山間や丘陵地等の谷地に多く見られる地名。

多摩川から武蔵野台地・国分寺崖線にかけて、谷が多かった地域を「瀬戸」と呼び、それが転じて「瀬田」と呼ぶようになったとされている。

こうした広い範囲を村域として鎌倉道の整備と共に瀬田村が発展。

当社はその下屋敷に創建された。

名主の長崎氏により現在地に遷座

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐により後北条氏が滅亡。

後北条氏の家臣であった長崎氏は、その後は土着し帰農し瀬田村の名主となった。

寛永三年(1626年)、長崎四郎左衛門嘉国が現在の社地を寄進。

滝ヶ谷と呼ばれた現在地に遷座したと云う。

当時の当社の社地は現在も隣接する「慈眼寺」の境内であった。

「慈眼寺」も長崎氏が当地に遷した寺院であったた。

「慈眼寺」が当社の別当寺を務め、同じ境内に神仏習合の元で崇敬を集めた。

元禄八年(1695)、長崎四郎左衛門嘉満と長崎又四郎嘉包が拝殿を造営。

古墳の上に鎮座・御嶽社と称し「おみたけさん」と呼ばれる

当社が遷座された当地は小高い丘上に位置。

地理的に見ると武蔵野台地・国分寺崖線の高い場所にある。

地理的に見ると武蔵野台地・国分寺崖線の高い場所にある。

崖上に鎮座する神社という意味で「御嶽社(みたけしゃ)」と称された。

氏子からは「おみたけさん」と呼ばれ親しまれたと伝わっている。

旧別当寺「慈眼寺」や当社があるこの小高い丘上は「玉川神社古墳」「玉川神社東横穴墓群」と呼ばれる円墳や横穴墓群となっている事が分かっている。

長崎氏が古墳を把握していたのかは定かではないものの、古くから神聖な地に神社が建てられる事はよくある例であり、当地も古代の聖地であったのであろう。

新編武蔵風土記稿に記された御嶽社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(瀬田村)

慈眼寺

御嶽社

境内南の方にあり。今神体なし。社僧相傳て云、此れ社の神体は剣を持て五大尊の形に似たるものなり。昔土人地中より掘出し其所へ社を建て祭り置しが、さまざまの奇怪あり、或いは社前を馬などにのりて過しかば、その咎めにや思はず怪我せし者も有しとて、又土中に埋めをけり。是は寺院此地にうつりしよりは七八十年も以前のことなりと。其上に一つの小社を営み立、是今の社なりと。古の宮地も耕地の内に古宮の地とて残れり。本社は三間四方なり。神鏡を前に立熊野稲荷氷川第六天疱瘡神の小祠を相殿とす。前に鳥居あり。両柱の間八尺又向て左の方に天神稲荷の末社あり。

瀬田村の「慈眼寺」の項目の中に「御嶽社」として記されているのが当社。

かつての御神体についての伝承が記されている。

土から掘り出した御神体を祀っていたが様々な奇怪があったため、再び土の中に埋めたと云う。

この頃から地域の小祠を相殿としていて地域の信仰を集めていた事も伝わる。

また『新編武蔵風土記稿』には瀬田村の項目に以下の神社が記されている。

(瀬田村)

八幡社

除地。村の東の方上野毛村の界字なから下分と云所にあり。此村の鎮守なり。勧請年月詳ならず。毎年九月二十日祭禮あり。當社はもと慈眼寺の持、今は上野毛村覚願寺の持となれり。本社。西向にて九尺に二間。拝殿。三間四方なり。華表。社前をさること十なり。幅九尺。末社稲荷社。華表より戊の方にあり。小祠なり。

熊野社

村の西南の方わづかに高き塚上にあり。即二子街道なり。小祠。西向にて本村慈眼寺の持なり。

太神宮

宇上にあり。南向の小祠なり。

六所明神

村の西南の方上分にあり。小祠。慈眼寺の持なり。

これらは全て明治に当社に合祀される神社となっている。

注目すべきは「八幡社」にある記述で「此村の鎮守」の鎮守とある。

このように当時の瀬田村の鎮守は「八幡社」であった。

そのため当社は村の鎮守と云うよりも「慈眼寺」の境内に鎮座し、名主・長崎氏と強く結びついていた氏神神社的な存在だったように思う。

明治に多くの神社を合祀し玉川神社へ改称

明治になり神仏分離。

明治七年(1874)、「御嶽神社」は村社に列した。

明治二十二年(1889)、市町村制施行によって等々力村・尾山村・奥沢村・上野毛村・下野毛村・野良田村・瀬田村・用賀村が合併し、玉川村が成立。

当地は玉川村瀬田となる。

明治四十年(1907)、神饌幣帛料供進社に指定。

明治四十一年(1908)、周辺にあった八幡社・熊野社・太神宮(天祖社)・六所宮などを合祀し、玉川村の地名より「玉川神社」と改称。

瀬田と等々力に「玉川神社」の社号が並立したのは、旧瀬田村と旧等々力村の人々による、お互い玉川村の鎮守としての氏子の張り合いもあったものと思われる。

かつての玉川村は多くの村が合併した事もあり、利権争いが多発しており、特に旧瀬田村と旧等々力村が揉めた事は知られている。(もちろん現在はそうした揉め事はない)

旧瀬田村鎮守であった「御嶽神社」、旧等々力村鎮守であった「熊野神社」、両社が「玉川神社」に改称したのも、各氏子が玉川村の鎮守を張り合ったため社号が並立したのだろう。

当社の下には玉川遊園地が開園

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

瀬田と云う地名も見る事ができ一帯の総鎮守として崇敬を集めた。

現在の瀬田周辺には駅は設置されていないが、古地図の緑円で囲った箇所には「せた」と書かれた駅が記されている。

昭和四十四年(1969)まで通っていた東急玉川線の瀬田停留所。

さらに注目すべきは橙円で囲った「玉川遊園」の文字。

これは当社の下に開園した「玉川遊園地」と呼ばれた遊園地である。

玉川線の乗客誘致のため明治四十二年(1909)に開園。

自然を基調とした庭園で、滝・蓮池・小川・棚などを配し、ブランコ・すべり台・遊底円木などの遊具を備え、猿・孔雀・鹿などの動物も飼育したと云う。

浅草の「花やしき」に業務委託されその後「花やしき」の直営となった。

「慈眼寺」の前から遊園地の下までは桜並木で花見客で大いに賑わったと伝わる。

その後、戦時中に取り壊された。

玉川線、そして玉川遊園地と今とは随分と違う印象を受ける瀬田周辺。

こうした地域の鎮守として大いに崇敬を集めた事が窺える。

戦前と戦後の歩み・社殿造営

大正三年(1914)、社殿が改築。

大正十二年(1923)、関東大震災で被災し補修が行われた。

昭和七年(1932)、世田谷区が成立。

旧瀬田村は玉川瀬田町と玉川町に分けられる事となる。

昭和四十一年(1966)、境内にあった樹齢700-800年の大きな黒松(東京都指定天然記念物)が台風26号により折れてしまう。

これを契機に社殿や社務所の新築に着手。

昭和四十三年(1968)、現在の社殿を造営。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

境内案内

急な石段の上に鎮座

最寄駅は二子玉川駅か用賀駅でほぼ中間に鎮座。

「玉川大師」や「玉川寺」など寺社の多い一画で、急な上り坂を上って行くとその脇に参道。

急な石段となっていてその先に一之鳥居。

急な石段となっていてその先に一之鳥居。

一之鳥居を潜ると再び少しの石段がありその先に二之鳥居。

一之鳥居を潜ると再び少しの石段がありその先に二之鳥居。

二之鳥居の右脇にも社号碑。

二之鳥居の右脇にも社号碑。

その先が玉垣に囲まれた神域となる。

その先が玉垣に囲まれた神域となる。

拝殿前には珍しい「うなぎのぼり」・運気上昇

参道を進むと拝殿前にとてもユニークなうなぎのぼり。(2023年12月参拝時)

鯉のぼりではなく鰻のぼり。

鯉のぼりではなく鰻のぼり。

こいのぼりよりも細身でニョロっとしているのが特徴。

こいのぼりよりも細身でニョロっとしているのが特徴。

うなぎのぼりに物事が上向きになったり、運気・相場・地位などがドンドン上がるように祈願。

うなぎのぼりに物事が上向きになったり、運気・相場・地位などがドンドン上がるように祈願。

新しく設置されたばかりだが当社の新しいシンボルにもなりそうなユニークな試み。

新しく設置されたばかりだが当社の新しいシンボルにもなりそうなユニークな試み。

朱色の鉄筋コンクリート造社殿

社殿は昭和四十三年(1968)に造営されたもの。

鉄筋コンクリート造。

鉄筋コンクリート造。

朱色を基調として中々に立派な面構え。

朱色を基調として中々に立派な面構え。

本殿も同じく鉄筋コンクリート造。

本殿も同じく鉄筋コンクリート造。

拝殿脇にはその干支にちなんだ大絵馬が毎年置かれる。

拝殿脇にはその干支にちなんだ大絵馬が毎年置かれる。

境内社の稲荷神社

境内社には社殿と社務所を結ぶ渡り廊下を潜る形で向かう。

平成三十年(2018)に建立された朱色の鳥居。

平成三十年(2018)に建立された朱色の鳥居。

渡り廊下を潜ると境内社が鎮座。

渡り廊下を潜ると境内社が鎮座。

鳥居の先にあるのは稲荷神社。

さらにその近くには御由緒不明の小祠。

さらにその近くには御由緒不明の小祠。

近くの会社から奉納された神棚。

近くの会社から奉納された神棚。

この境内社の一画にも参拝したい。

この境内社の一画にも参拝したい。

社務所側には立派な神楽殿や神輿庫。

いずれも綺麗に整備されている。

いずれも綺麗に整備されている。

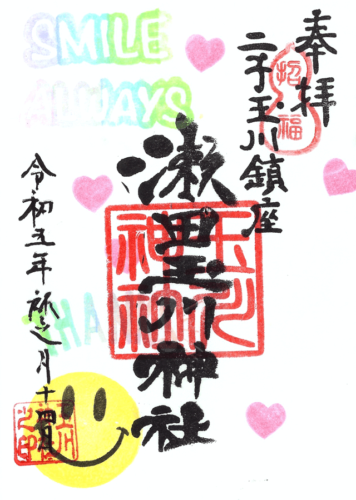

ニコタマのニコちゃん御朱印・うなぎ御朱印

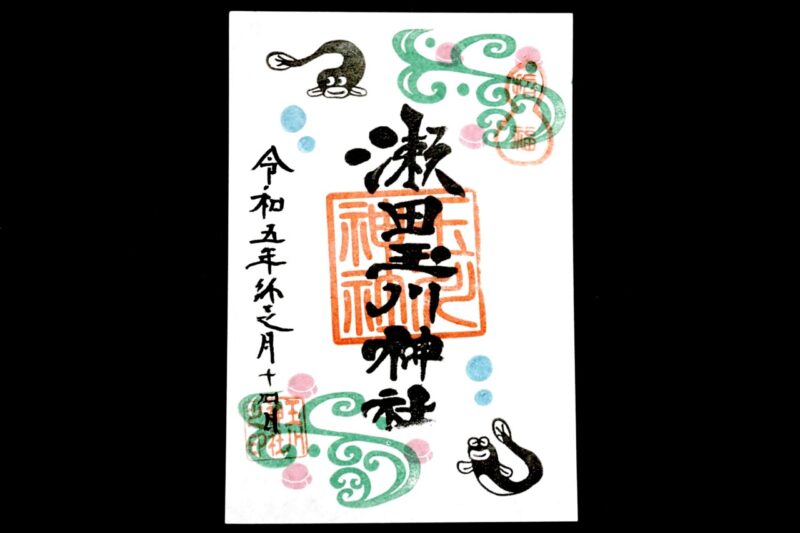

うなぎのぼりがある事から授与しているうなぎ御朱印。

こちらは通年での授与。

こちらは通年での授与。

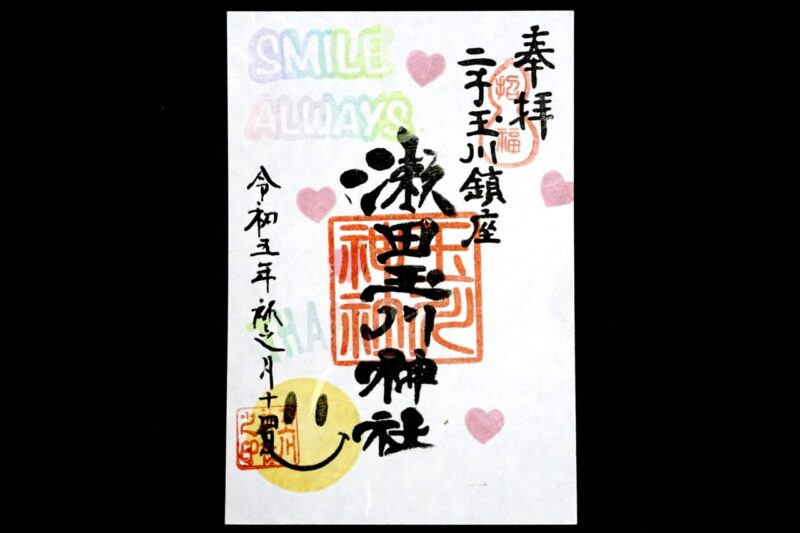

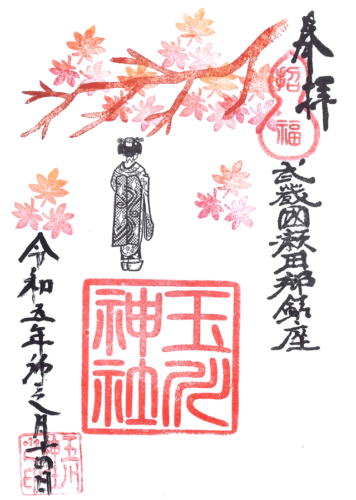

二子玉川(ニコタマ)を由来としたニコちゃん御朱印。

こちらは月替りのデザインとなっている。

こちらは月替りのデザインとなっている。

他に月替りの御朱印を用意していたりと毎月賑やか。

他に月替りの御朱印を用意していたりと毎月賑やか。

御朱印を用意している飛地境外末社の「瘡守稲荷神社」は当社から300m程北に鎮座。

二子玉川に遊廓が増え性病や伝染病が広がった頃に病気治癒を願って創建されたと云う。

所感

瀬田・玉川(二子玉川)両地区の鎮守として崇敬を集める当社。

比較的長い石段の上に鎮座する当社は、崖上に鎮座する神社という意味で「御嶽神社(みたけじんじゃ)」と呼ばれており、更に時代を遡ると古墳があった事が分かっている。

古くから神聖なこの地に遷座し、別当寺「慈眼寺」と共に名主であった長崎氏の氏神神社といった形で崇敬を集めたのであろう。

明治になり近隣の神社が合祀され、地域の鎮守となり現在も多くの崇敬を集めている。

小高い位置にあるからか、凛とした空気で清々しい気分にさせてくれる神社。

うなぎのぼりというユニークな施策も面白い。

かつての別当寺「慈眼寺」が運営する「慈眼寺瀬田幼稚園」が隣接しているため、時間帯によっては子供達の声も賑やかで、今も地域と繋がりの深い鎮守である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

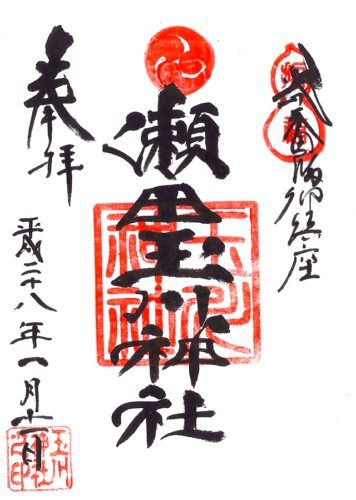

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※ニコちゃんの月替り御朱印や限定御朱印を用意。

※当社から徒歩3分の距離にある「瘡守稲荷神社」の御朱印もあり。

2月1日-28日まで「月替り御朱印」「月替りニコちゃん御朱印」

※書き置きのみ。

2月1日は「金の御朱印」

※毎年1日限定。書き置きのみ。詳細は公式Instagramにて。

2024年4月15日-「おたまちゃん御朱印」

※おたまちゃんは瀬田玉川神社の公式キャラクター。書き置きのみ。

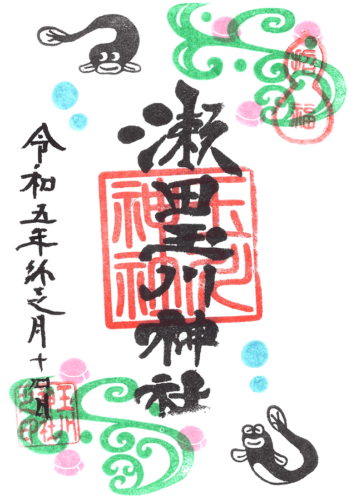

通年で「うなぎ御朱印」

- うなぎ

- ニコちゃん/2023年12月

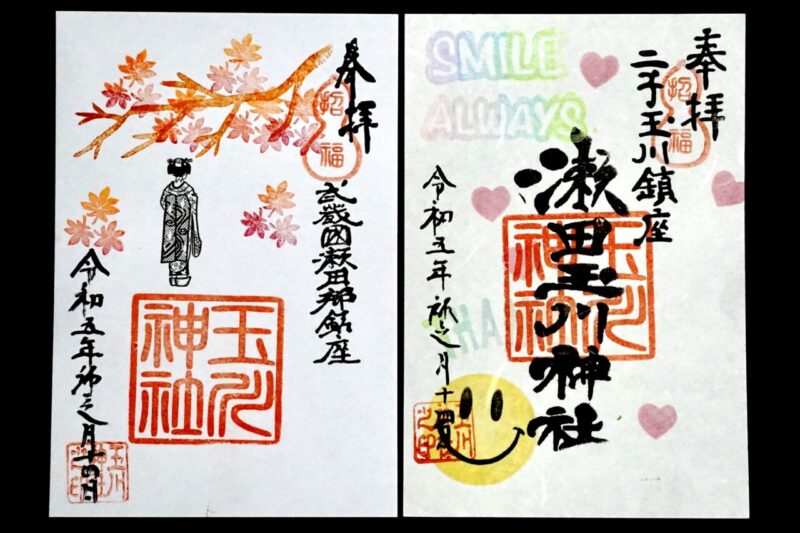

- 舞子/2023年12月

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2023/12/14(ブログ内画像撮影/御朱印拝受)

参拝日:2016/01/11(御朱印拝受)

コメント