神社情報

芳川神社(よしかわじんじゃ)

御祭神:建御名方命

相殿神:経津主命・愛梁大神

社格等:村社

例大祭:10月23日

所在地:埼玉県吉川市平沼315-1

最寄駅:吉川駅

公式サイト:─

御由緒

1187年に土着神を氏神諏訪神社として吉川氏が再興。芳川神社は市街地に鎮座し、この地域の総鎮守であります。境内社には八坂神社、古峯神社、稲荷神社、松尾神社、吉川天満宮、水神宮八大龍王、鹿頭大明神があります。

裏手には旧下妻街道が通り、境内の前方にはタブの木、後方には大楠があり、歴史のある神社である事を伝えています。昔は、当神社の近辺は沼地であり、地名の平沼もこの地形からきています。(公式サイトより)

参拝情報

参拝日:2018/06/04

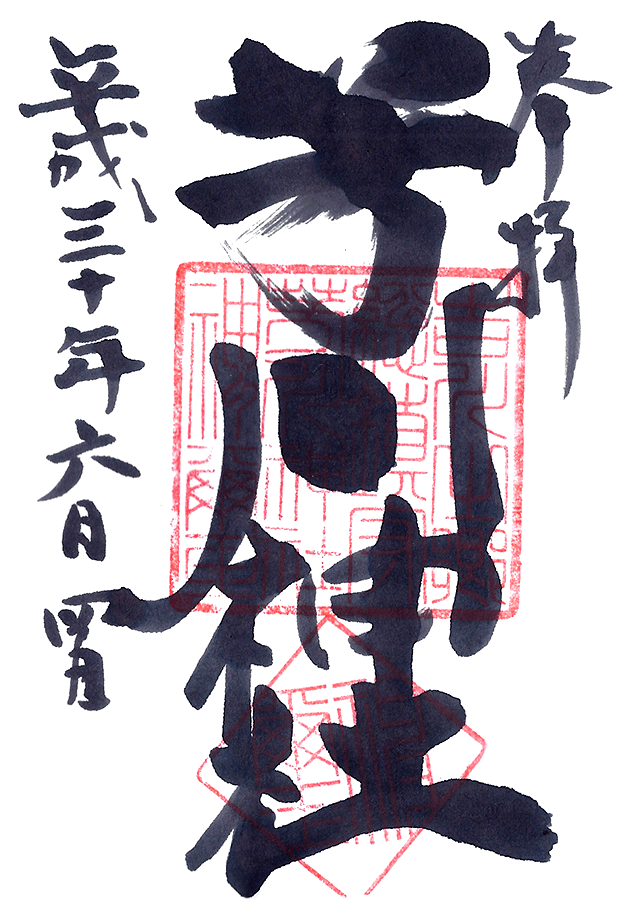

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

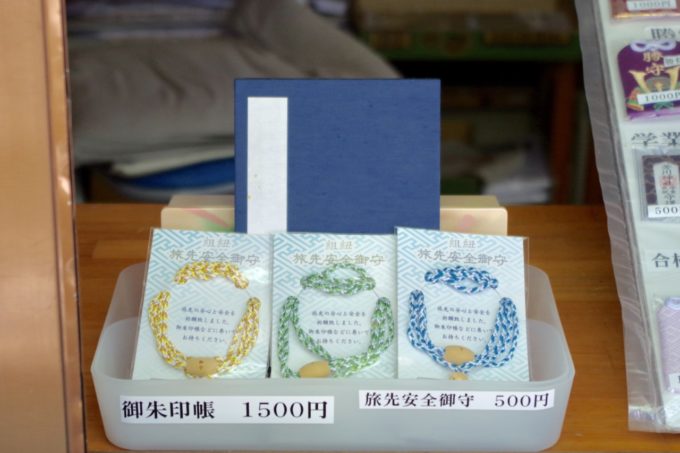

御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

汎用の御朱印帳を用意。

紺色のもの。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

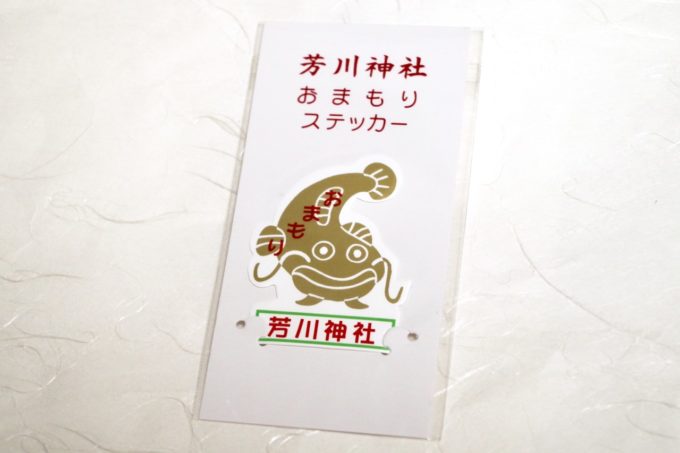

おまもりステッカー

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

吉川総鎮守のお諏訪さま

埼玉県吉川市平沼に鎮座する神社。

旧社格は村社で、吉川の総鎮守。

土着神を鎌倉時代に吉川氏が「諏訪神社」として再興。

明治以降に村内の34社が合祀され、現在の「芳川神社」へ改称。

境内には大木も多くあり、江戸後期に再建された拝殿が残る。

鎌倉時代に吉川氏が諏訪神社として再興

創建は文治三年(1187)と伝わる。

古くから当地で信仰されていた土着神を、吉川氏が「諏訪神社」として再興したと云う。

当地周辺は、古くから吉川(吉河)と呼ばれた一帯で、古くは吉川郷風早庄二郷半領と呼ばれた湿地帯が多い一帯であった。

そうした当地で古くから信仰を集めていた土着神を、鎌倉時代に当地を支配した吉川氏が武神や農耕神として知られる諏訪信仰の神社として再興し、当地周辺の氏神として祀ったのであろう。

諏訪大明神とも称される建御名方神(たけみなかたのかみ)と、その妃神である八坂刀売神(やさかとめのかみ)を祀る神社が多い。

主に山神としての狩猟神や、武神、農耕神として信仰を集めた。

源頼朝の保護を契機にして、諏訪信仰は鎌倉時代に全国に広がりを見せる事になる。

江戸時代に入り天領となる・平沼村の鎮守

江戸時代に入ると、吉川周辺は天領となる。

中川と江戸川に挟まれた吉川の地は、湿地帯が多く水と緑が豊かな地域でで、古くから稲作地帯と知られた。

江戸が近い事もあって天領とされた当地は、江戸のますます稲作が盛んになり、武神の他、農耕神としても信仰を集めた「諏訪神社」である当社も、多くの崇敬を集めたと見られる。

当時の吉川周辺には、吉川村・平沼村など多くの村があり、当地周辺は平沼村と呼ばれ、当社は平沼村の鎮守とされた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(平沼村)

諏訪社

香取を相殿とし、本地佛愛染の像を安す。村の鎮守にて智光院持。

末社。山王。稲荷。

平沼村の「諏訪社」と記されているのが当社。

平沼村の鎮守であった事と、別当寺は「智光院」であった事が記されている。

当時から相殿に香取が祀られていて、本地仏として愛染明王の像が安置されていたと云う。

嘉永三年(1850)、社殿を再建。

当時の拝殿が現存している。

当時の拝殿が現存している。

明治以降に多くの神社を合祀・芳川神社へ改称

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制の施行によって、吉川村・平沼村・須賀村・川野村・川富村・関村・保村・木売村・高富村・高久村・中曽根村・道庭村・木売新田・保村中野分・富新田が合併し、吉川村が成立。

当社は吉川村平沼の鎮守として崇敬を集めた。

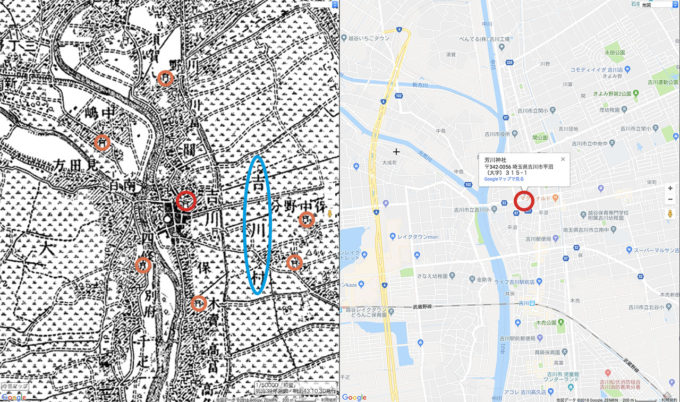

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

吉川村の地名や大字となった旧村名なども見る事ができる。

この地図上にも多くの神社を見る事ができ、そのうちの一部は現在も残されているが、橙円で囲った神社は現在その地には存在しておらず、これらは後に全て当社に合祀される事となる。

明治四十二年(1909)から大正二年(1913)にかけて、村内の34社を合祀。

これを機に「諏訪神社」から「芳川神社」に改称。

吉川の総鎮守とされた。

吉川の総鎮守とされた。

戦後になり境内整備が進む。

平成御大典などを経て現在に至る。

境内案内

平沼の一画に鎮座・大木の多い境内

最寄駅の吉川駅からは北へ徒歩15分ほどの距離に鎮座。

越谷レイクタウンへ繋がる大通り沿いに裏参道があるが、閉門している事も多い。

その場合の参拝は南側にある表参道から入る形となる。

その場合の参拝は南側にある表参道から入る形となる。

南に表参道と平成十九年(2007)に再建された両部鳥居。

昭和六十三年(1988)に再建された社号碑には「総鎮守」の文字があり、吉川総鎮守を伝える。

昭和六十三年(1988)に再建された社号碑には「総鎮守」の文字があり、吉川総鎮守を伝える。

氏子の寄進による玉垣に囲まれ綺麗に整備されている。

氏子の寄進による玉垣に囲まれ綺麗に整備されている。

一之鳥居を潜ると大木が所々に残る参道。

樹齢などは分からぬがタブなどいずれも立派なもの。

樹齢などは分からぬがタブなどいずれも立派なもの。

当社の古い歴史が伝わる。

当社の古い歴史が伝わる。

参道を進むと二之鳥居。

参道を進むと二之鳥居。

平成十四年(2002)に平成御大典で奉納された石鳥居。

平成十四年(2002)に平成御大典で奉納された石鳥居。

二之鳥居を潜ったすぐ右手に手水舎。

綺麗に水が張られ管理されている。

綺麗に水が張られ管理されている。

江戸後期に再建された拝殿が現存

参道の正面に社殿。

拝殿は嘉永三年(1850)に再建されたものが現存。

拝殿は嘉永三年(1850)に再建されたものが現存。

幾度かの改修を経て状態よく維持されている。

幾度かの改修を経て状態よく維持されている。

向拝部分には彫刻。

向拝部分には彫刻。

木鼻には獅子と獏。

木鼻には獅子と獏。

こうして現在も状態よく維持されているのは素晴らしい。

こうして現在も状態よく維持されているのは素晴らしい。 本殿はこの日は改修のためか覆われた状態であった。

本殿はこの日は改修のためか覆われた状態であった。

拝殿の前には右に精力。

左に善用と記された奉納石。

左に善用と記された奉納石。

「精力善用」とは柔道でよく使われる言葉。

「精力善用」とは柔道でよく使われる言葉。

諏訪信仰の名残が残る鹿頭大明神・多くの境内社

境内には境内社が多く鎮座。

境内の左手に学問の神様として崇敬が篤い芳川天満宮。

境内の左手に学問の神様として崇敬が篤い芳川天満宮。

水神宮八大龍王と松尾神社。

水神宮八大龍王と松尾神社。

更に古峯神社。

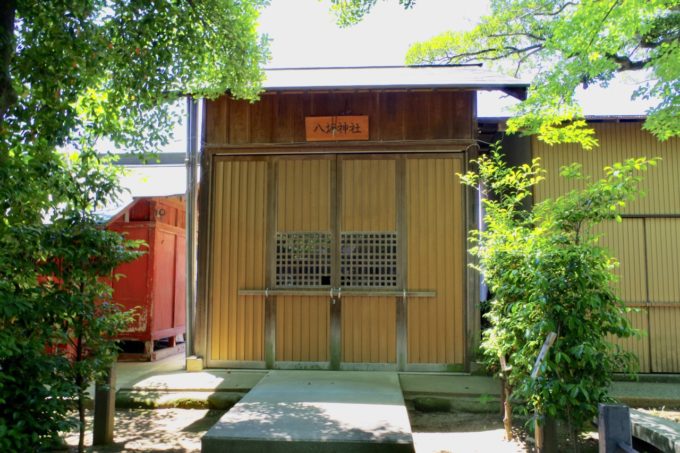

八坂神社。

八坂神社。

7月には八坂祭が行われ神輿が練り歩く。

7月には八坂祭が行われ神輿が練り歩く。

その隣に朱色の鳥居があり稲荷神社。

その隣に朱色の鳥居があり稲荷神社。

多くの境内社の中で目を引くのが参道途中にある小祠。

とても古く掠れた文字で「鹿頭大明神」の文字。

とても古く掠れた文字で「鹿頭大明神」の文字。

「鹿頭大明神」と書いて「ろくとうだいみょうじん」と読み、諏訪信仰の名残を伝える。

「鹿頭大明神」と書いて「ろくとうだいみょうじん」と読み、諏訪信仰の名残を伝える。

天保十三年(1842)と江戸後期に奉納されたもので、他の境内社は南東を向いているが、こちらは北西と違う方向を向いていて、方角的にお諏訪さまの総本社「諏訪大社」を向いていると思われる。

天保十三年(1842)と江戸後期に奉納されたもので、他の境内社は南東を向いているが、こちらは北西と違う方向を向いていて、方角的にお諏訪さまの総本社「諏訪大社」を向いていると思われる。

諏訪の土着の神であるミシャグジ神・蛇神ソソウ神・狩猟の神チカト神・石木の神モレヤ神などが鹿食をしていたという神事から来ていると云い、現在も「諏訪大社」では鹿食免免(かじきめん)という神符が授与されていて、古くは鹿肉を食したり狩猟する事が免じられた。

この「鹿頭大明神」とは、正にそうした諏訪信仰の流れを汲むものであろう。

御朱印・なまずの授与品・なまずの里吉川

当社が総鎮守である吉川は、現在「なまずの里」として知られる。

現在はその数も減ってしまったが、町おこしも兼ね、鯰を吉川のシンボルにするべく活動。

吉川産の養殖なまずの出荷に成功し、現在では市内に鯰のモニュメントやマンホールの蓋など、色々なところでその姿を見る事ができる。

それに因み、当社にもなまずに関連した授与品も幾つか用意。

その中から、なまずのおまもりステッカーを頂いた。

その中から、なまずのおまもりステッカーを頂いた。

所感

吉川総鎮守として崇敬を集める当社。

古くは諏訪信仰の神社で「お諏訪さま」として崇敬を集めた。

現在も境内社の「鹿頭大明神」などにその名残を見る事ができる。

江戸時代までは平沼村の鎮守であった当社だが、明治以降に地域の多くの神社が合祀され、吉川一帯の総鎮守として信仰の中心となり、現在も篤い崇敬を集めている。

「なまずの里」としてPRをしている吉川の鎮守とあって、なまずの授与品が用意されているのも面白い。

当地からもほど近いお隣の越谷市に「越谷レイクタウン」が出来た事もあり、以前訪れた時と比べて吉川の市街地の商店は少し閉まっているところが増えた気がする。

そうした中でも吉川の総鎮守として、地域に愛され地域を盛り上げる、そうした鎮守だと思う。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 参道 ]

[ 御神木 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 手水舎 ]

[ 参道 ]

[ 狛犬 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 御神木 ]

[ 裏参道 ]

[ 忠魂碑 ]

[ 奉納石 ]

[ 神輿庫 ]

[ 吉川天満宮 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 水神宮八大龍王・松尾神社 ]

[ 御籤掛 ]

[ 古峯神社 ]

[ 八坂神社 ]

[ 稲荷神社 ]

[ 石碑 ]

[ 鹿頭大明神 ]

[ 社務所 ]

[ 案内板 ]

コメント