神社情報

豊受神社(とようけじんじゃ)

御祭神:豊受姫大神

社格等:村社

例大祭:6月16日(4年に1度/3日間の浦安三社祭)

所在地:千葉県浦安市猫実3-13-1

最寄駅:浦安駅

公式サイト:https://urayasu-toyoukejinja.com/

御由緒

豊受神社は御祭神に豊受姫大神を祀る神社で、保元二年(1157年)の創建といわれ、浦安市で最古の神社です。

現在の社殿は昭和四十九年につくられたもので、永仁元年八月二十五日(1293年)の大津波の後と嘉永三年(1850年)に度重なる風水害のためにそれぞれ再建がなされている。

また、豊受神社はその昔、字大宮前(中道右端の小丘稲荷の付近)にあったといわれており、明治初年までは社号を神明宮社と称していた。

例祭日は六月十六日で里神楽などが奉納された。

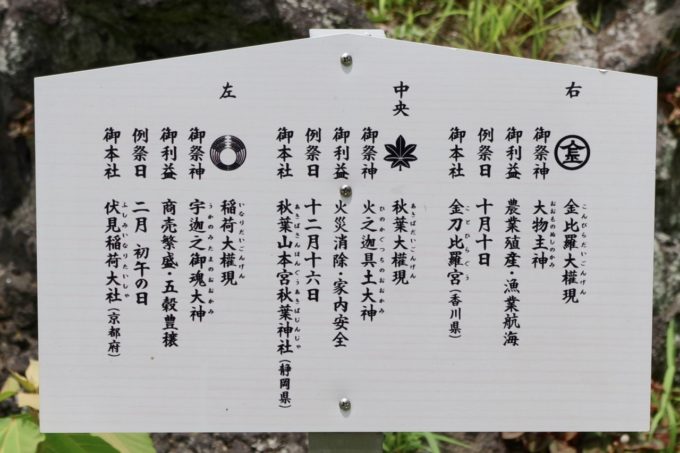

境内には現在末社として三峰神社、浅間神社、風の神と津島神社を祀る祠、金毘羅大権現、秋葉大権現、稲荷大権現の石祠がある。(公式サイトより)

参拝情報

参拝日:2017/07/22

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※4年に1度の浦安三社祭(2016年)に限定御朱印を用意していた。

歴史考察

浦安三社の神明様

千葉県浦安市猫実に鎮座する神社。

旧社格は村社で、猫実の鎮守。

浦安市で最古の神社とされ、元は「神明宮社」と称しており、今も「神明様」と親しまれる。

4年に1度開催される「浦安三社祭」に参加する一社であり、「清瀧神社」「当代島稲荷神社」と共に浦安三社と呼ばれる。

浦安最古の神社・御祭神は豊受姫大神

社伝によると、保元二年(1157)の創建と伝わる。

古くは字大宮前(中道右端の小丘稲荷の付近)に鎮座していたと云い、現在よりやや西側に鎮座し、明治初年までは「神明宮社」と称しており、伊勢信仰の系譜であった事が窺える。

食物・穀物を司る女神とされる。

猫実(ねこざね)の地名由来

当地には古くから人の定住があったとされ、現在よりも海岸線がもっと近く、漁民が住む集落であった。

永仁元年(1293)、大津波が発生。

当社の社殿が流され、集落も多大な被害を受けたとされる。

この鎌倉時代に発生した大津波が「猫実(ねこざね)」の地名由来に繋がる事となる。

室町時代には「下総国八幡荘猫真」と云う地名を見る事ができる。

江戸時代に入ると「猫実村」が成立。

当社は猫実村の鎮守として地域からの崇敬を集めた。

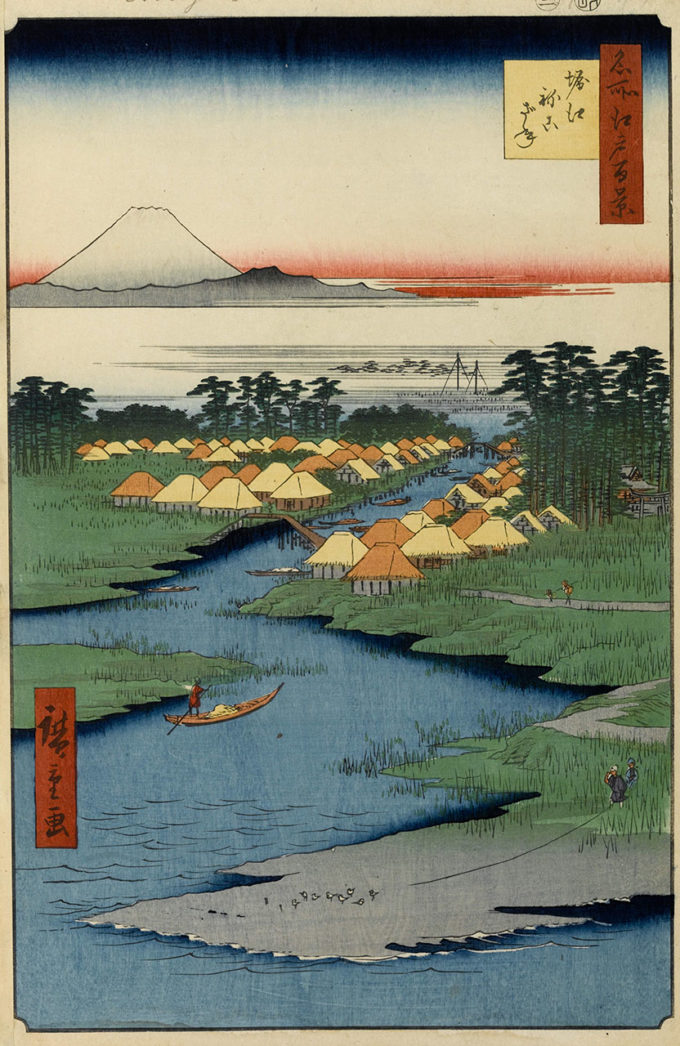

歌川広重が描いた猫実と当社

猫実周辺は、江戸後期の浮世絵にも描かれている。

歌川広重の最晩年の作品として知られる『名所江戸百景』にその様子を見る事ができる。

歌川広重による『名所江戸百景』で「堀江根古ざね」。

安政三年(1856)より制作された作品で、江戸後期の当地の様子を知る事ができる。

川の右側が猫実村で、左側が堀江村。

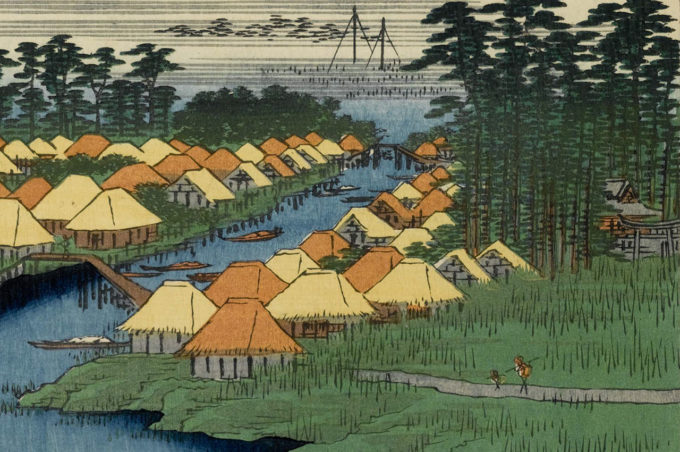

猫実村側の右手奥に鳥居と社殿を見る事ができる。

これが「神明宮社」と呼ばれていた当社である。

当社周辺を拡大したのが上絵。

当社は、嘉永三年(1850)に風水害のため社殿が再建されており、当時はまだ新しかった社殿が描かれているものだと思われる。

また当時の石鳥居が現存しているため、広重によって描かれた鳥居が今も残っている事になる。

明治以降の歩み・豊受神社へ改称

明治になり神仏分離。

明治元年(1870)、「神明宮社」を現在の「豊受神社」に改称。

当社は村社に列した。

当社は村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い、猫実村・堀江村・当代島村が合併し、浦安村が成立。

当地は浦安村大字猫実となる。

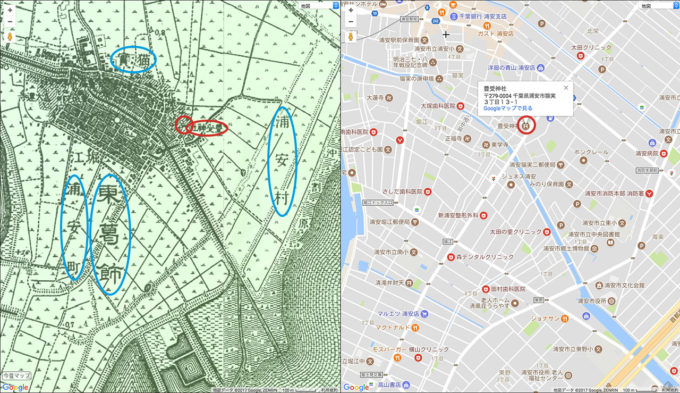

明治四十二年(1909)の古地図がある。

当時の当地周辺の地理関係を確認する事ができる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、現在の鎮座地とほぼ同じ場所に鎮座しているのが分かる。

明治の地図にも「豊受神社」と記してあるように、当地の目印にもなる神社であった。

浦安村・浦安町という地名と、猫実という地名を見る事ができる。

特徴的なのが海岸線であろう。

現在よりも海岸線が近く、当社よりも南東側は殆どが海であった。

漁業と稲作で発展した当地であるが、当社の周辺は町家が立ち並び発展していた事も窺える。

大正十二年(1923)、社殿を修繕。

同年、氏子たちの手によって富士塚が築かれる。

この立派な富士塚が現存している。

この立派な富士塚が現存している。

昭和四十九年(1974)、現在の社殿が再建。

その後も境内整備が進み現在に至っている。

境内案内

広重が描いた鳥居が現存・樹齢400年近い大銀杏

最寄駅の浦安駅からは徒歩10分程の距離に鎮座。

南西向きの参道になっており、玉垣は社殿と同様に昭和四十九年(1974)に整備された。

南西向きの参道になっており、玉垣は社殿と同様に昭和四十九年(1974)に整備された。

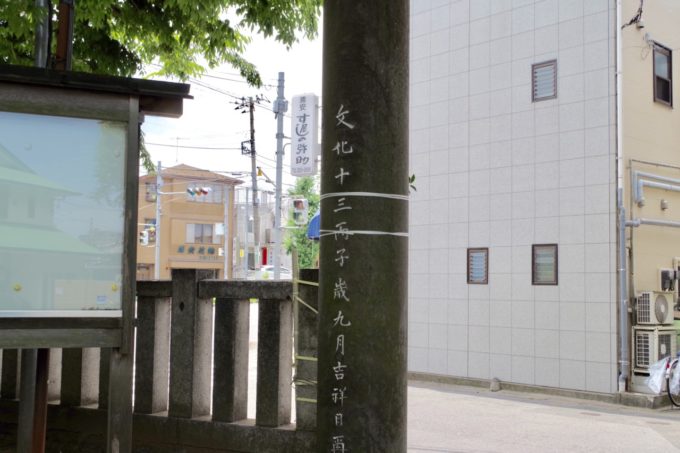

一之鳥居である石鳥居は古いもの。

一之鳥居である石鳥居は古いもの。

文化十三年(1816)と記されており、歌川広重が『名所江戸百景』にて描いたものがこの鳥居と思われる。

文化十三年(1816)と記されており、歌川広重が『名所江戸百景』にて描いたものがこの鳥居と思われる。

一之鳥居を潜ると右手に手水舎。

この日はたっぷりの水量で水が溢れる程であった。

この日はたっぷりの水量で水が溢れる程であった。

その先は真っ直ぐの参道。

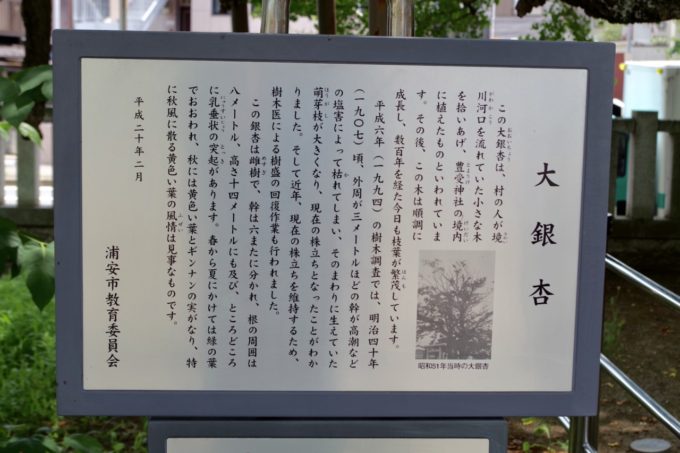

右手に立派な大銀杏がある。

右手に立派な大銀杏がある。

浦安市指定天然記念物の大銀杏で、樹齢は400年近く。

浦安市指定天然記念物の大銀杏で、樹齢は400年近く。

村人が境川河口を流れていた小さな木を拾いあげ、境内に植えたものと伝わっている。

村人が境川河口を流れていた小さな木を拾いあげ、境内に植えたものと伝わっている。

その先に一対の狛犬。

さらに先に二之鳥居。

さらに先に二之鳥居。

そして南向きの社殿となる。

そして南向きの社殿となる。

戦後に再建された社殿

社殿は昭和四十九年(1974)に再建されたもの。

大正十二年(1923)に修繕された旧社殿は、歳月を経て腐朽の甚だしい状態であったと云う。

大正十二年(1923)に修繕された旧社殿は、歳月を経て腐朽の甚だしい状態であったと云う。

現在の社殿に造り替えられ、状態もよくまだ新しさが残る。

現在の社殿に造り替えられ、状態もよくまだ新しさが残る。

鉄筋コンクリート造による社殿。

鉄筋コンクリート造による社殿。

拝殿と本殿が独立しておらず、一体型となった少し珍しい形となっている。

拝殿と本殿が独立しておらず、一体型となった少し珍しい形となっている。

立派な富士塚や境内社・清心元講の天狗

社殿の左手には富士塚が築かれている。

大正十二年(1923)に氏子たちによって築かれた富士塚。

大正十二年(1923)に氏子たちによって築かれた富士塚。

元々、浅間神社を祀った小さな祠があり、その上に畑の土を盛り上げ、墨石を購入して富士山を模して築山。

元々、浅間神社を祀った小さな祠があり、その上に畑の土を盛り上げ、墨石を購入して富士山を模して築山。

頂上には木花咲耶姫命を祀った浅間神社の祠が鎮座している。

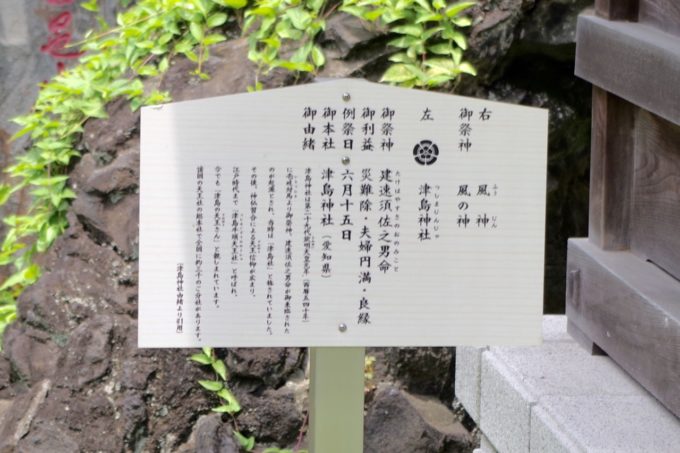

頂上には木花咲耶姫命を祀った浅間神社の祠が鎮座している。

富士塚の周辺に境内社が並ぶ。

建速須佐之男命を祀る津島神社と、右に風の神を祀る風神。

建速須佐之男命を祀る津島神社と、右に風の神を祀る風神。

との隣に、稲荷大権現、秋葉大権現、金毘羅大権現の石祠。

との隣に、稲荷大権現、秋葉大権現、金毘羅大権現の石祠。

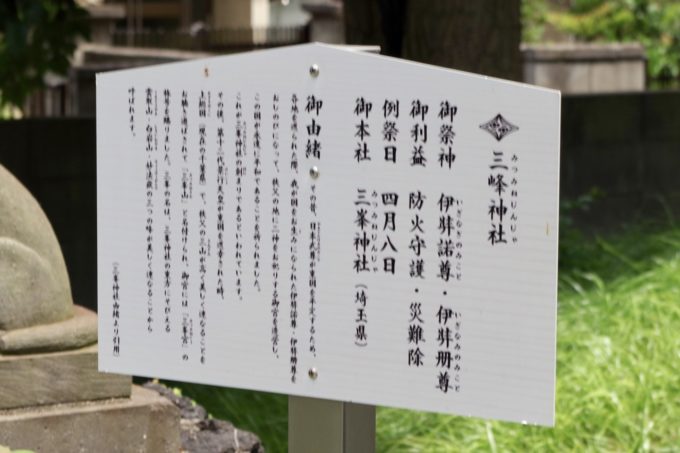

その奥に三峰神社。

三峰神社には一対の狛犬。

三峰神社には一対の狛犬。

三峯信仰らしく、神使の狼に近い形をしている。

三峯信仰らしく、神使の狼に近い形をしている。

富士塚の一画、三峰神社の左手には天狗の姿も。

清心元講による奉納となっている。

清心元講による奉納となっている。

4年に1度の浦安三社祭

浦安にある「豊受神社」「清瀧神社」「当代島稲荷神社」の3社は「浦安三社」と称される。

浦安市の母体ともなった3村の鎮守である。

この3社が合同で、4年に1度行うのが「浦安三社祭(うらやすさんじゃまつり)」。

夏季五輪と同じ年に行われる6月中旬の夏祭りとして知られる。

元々は10月中旬に各社がそれぞれ豊年祭を開催。

大正時代末なり、4年に1度、6月14日-16日に3社が合同で大祭を行うようになり、漁師町らしい気性の荒い暴れ神輿で知られた。

戦後にしばらくの中断を経て、昭和四十九年(1974)に復活。

戦後にしばらくの中断を経て、昭和四十九年(1974)に復活。

平成十二年(2000)に名称を「浦安三社祭」と改名。

こうした影響を受け、当社の例祭はかつては10月16日であったが、6月16日へ変更。

平成二十八年(2016)の「浦安三社祭」では、3社共に限定御朱印も用意。

次回開催は2020年、東京五輪イヤーに開催される。

所感

猫実の鎮守として崇敬を集めた当社。

浦安市最古の神社とされ、浦安三社祭に参加する浦安三社のうちの一社である。

猫実という地名は中々に興味深い地名であり、地名由来を紐解くと当社に繋がる。

歌川広重が当地と当社を描いているように、景観豊かな地であった事が窺える。

現在は埋立工事によって海岸線は遠くなったものの、かつては漁業と稲作で栄えた村であった事が窺え、そうした地の鎮守として「伊勢神宮外宮」に祀られる食物穀物を司る女神・豊受姫大神を祀ったのであろう。

まだ新しさを感じる社殿と、歴史を伝える富士塚や祠、近くにある浦安で古くから信仰された清心様など、地域の信仰と歴史を伝える一社となっている。

神社画像

[ 一之鳥居・玉垣 ]

[ 一之鳥居 ]

[ 手水舎 ]

[ 参道 ]

[ 狛犬 ]

[ 大銀杏 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 社殿 ]

[ 富士塚(浅間神社) ]

[ 天狗像 ]

[ 津島神社・風神 ]

[ 石祠 ]

[ 三峰神社 ]

[ 絵馬掛・御籤掛 ]

[ 神輿庫 ]

[ 石碑 ]

[ 社務所 ]

コメント