神社情報

草加神社(そうかじんじゃ)

御祭神:素盞鳴命・櫛稲田姫命

社格等:村社

例大祭:10月19日

所在地:埼玉県草加市氷川町2118-2

最寄駅:草加駅

公式サイト:http://www.sokajinja.jp/

御由緒

草加神社(旧社名・氷川神社)は、安土桃山時代(天正年間頃)に、武蔵國三之宮なる大宮氷川神社の御霊を分け戴きて小祀を祭りしに起縁する。

享保二年神階正一位の宣旨を受け、明治六年村社に列し、同四十年政令により草加町内の諸神社十一社を当社に合祀し、同四十二年社号を氷川神社改め、草加神社とした。

建造物では、現本殿が天保年間の造営と伝えられ、弘化三年に本殿周囲の玉垣設置、嘉永四年に本殿修造・拝殿造営、文久二年に手水舎を造立、明治十五年及び二十七年に拝殿補修、同四十四年に手水舎の修復、昭和三十五年に拝殿周囲の玉垣設置・拝殿屋根葺き替え、平成四年に神輿倉の造営、平成十六年には新幣殿・新拝殿の造営を行っている。本殿は二間社流造りで、多彩な彫刻を配している。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

参拝日:2017/03/23

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

草加総鎮守の氷川さま

埼玉県草加市氷川町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、草加の総鎮守。

元は氷川信仰の「氷川神社」と称されていた。

明治になり近隣の神社を合祀し「草加神社」と称した。

江戸時代後期の本殿が現存している。

天正年間に小さな祠で創建

社伝によると、天正年間(1573年-1592年)の創建とある。

武蔵国一之宮で氷川信仰の総本社「武蔵一宮氷川神社」から勧請されたとされる。

当時は小さな祠で祀られていたと云う。

当時の草加はまだ草加宿という宿場町が誕生しておらず、殆どが沼地であったと伝わる。

近隣の村民によって、周辺で崇敬篤い氷川神が祀られたのであろう。

草加宿の整備と発展

慶長元年(1596)、徳川家康は奥州街道を定める。

慶長七年(1602)、宿駅制度を設けた。

当時はまだ千住宿-越ヶ谷宿の間の草加宿は整備されておらず、一帯が沼地であったため、この区画は堤防沿いに迂回する形の経路であり、大変不便であった事が窺える。

慶長十一年(1606)、宿篠葉村(しゅくしのはむら)に移り住んでいた大川図書が、付近の村民と相談の上で、沼地を埋めて新道開削が行われた。

大川図書を中心となり、周辺9ヵ村の村民が力を合わせて、千住宿-越ヶ谷宿をほぼ直線で結ぶ草加新道を築いた。

草加新道が完成すると街道沿いに茶店や旅籠屋などが自然と集まるようになり、が草加宿の基となった。

寛永七年(1630)、草加宿は千住宿に次ぐ2番目の宿として、幕府公認の宿駅となる。

千住宿-草加宿-越ヶ谷宿となり、「間(あい)の宿」として栄えた。

草加宿は、大川図書と共に力を合わせた9ヵ村が持ち立ての組合宿であり、南草加村・北草加村・与左衛門新田・弥惣右衛門新田・谷古宇村・立野村・宿篠葉村・吉笹原村・原島村で構成された。

当社が鎮座していたのはそのうちの南草加村。

南草加村の鎮守として崇敬を集めたと云う。

享保二年(1717)、正一位氷川大明神の神位を賜っている。

江戸時代の史料から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(南草加村)

氷川社

村の鎮守とす。龍光寺持。

末社。疱瘡神社。三峰社。

南草加村の項目に「氷川社」として記されている。

村の鎮守である事と、別当寺が「龍光寺」(現・廃寺)であったことが分かる。

末社には疱瘡神社と三峰社があり、そのうち三峰社は現在も境内末社として祀られている。

このように南草加村の鎮守として崇敬を集めたが、村の小さな鎮守であった。

草加宿を構成した9ヵ村には、それぞれ鎮守の神社があり、この頃はまだ草加総鎮守ではなかった事が分かる。

天保年間(1830年-1843年)、当社の本殿が造営。

これが現存している。

神仏分離と合祀政策・草加神社への改称

明治になり神仏分離。

別当寺「龍光寺」と分離し、「氷川神社」となる。

明治六年(1873)、村社に列する。

江戸時代同様に南草加村の鎮守として崇敬を集めた。

明治二十二年(1889)、町村制施行によって、南草加村・北草加村・谷古宇村・宿篠葉村・吉笹原村・東立野村・原島村・与左衛門新田・弥惣右衛門新田・庄左衛門新田・太郎左衛門新田が合併し、北足立郡草加町が成立する。

これが後に草加市と発展していく。

明治三十二年(1899)、東武鉄道伊勢崎線の草加駅が開業。

駅から近い当社は更に崇敬を集めるようになる。

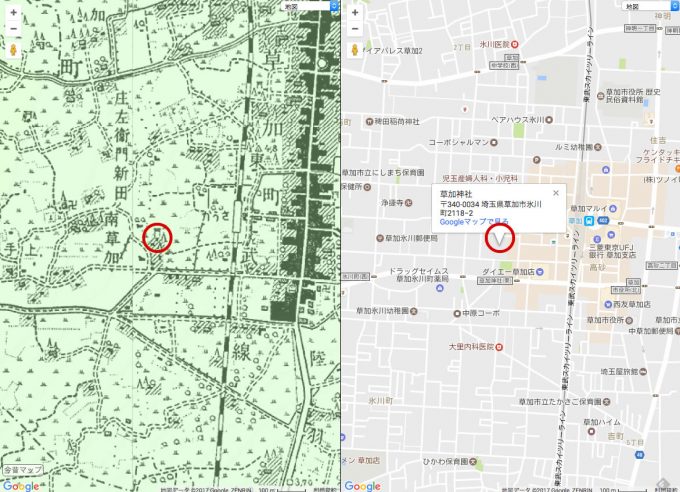

明治三十九年(1906)の古地図がある。

当時の当地周辺の地理関係を確認する事ができる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、現在と同じ場所に鎮座。

草加町と記されており、周辺には南草加など大字の地名が残っている。

地図上だけでも複数の神社を見ることができ、これらの多くが当社に合祀される事となる。

明治四十年(1907)、近隣の神社の計11社が当社に合祀。

草加町の総鎮守となり、同年「氷川神社」から「草加神社」に改称。

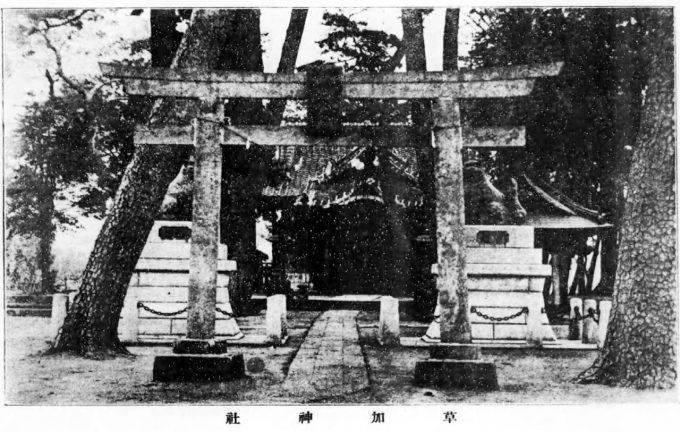

こちらは大正十二年(1923)に草加町によって編纂された『草加町見聞史』から、当社の古写真。

境内の配置などは現在にかなり近く、狛犬も現存しているものと同じであろう。

当社へ町内の11社が合祀に至った経緯や、11社の名なども記されている。

昭和三十三年(1958)、市制施行により、草加市が成立。

大字を廃止となり、町名・町域変更が行われ、旧南草加村は氷川町となる。

氷川町は当社が「氷川神社」と呼ばれた事による。

昭和三十五年(1960)、拝殿周囲の玉垣設置や拝殿屋根の葺き替えが行われる。

平成十六年(2004)、拝殿・幣殿が新しく造営された。

その後も境内整備が行われ現在に至っている。

現在は「草加総鎮守」として地域からの崇敬を集める。

境内案内

草加駅近くに鎮座・参道脇の児童遊園にはSLが展示

草加駅から徒歩数分の駅近くに鎮座。

通り沿いに一之鳥居があり、こちらが参道として整備。

通り沿いに一之鳥居があり、こちらが参道として整備。

参道の右手は氷川中公園(氷川第1児童遊園)として整備されており、こちらには蒸気機関車が展示。

参道の右手は氷川中公園(氷川第1児童遊園)として整備されており、こちらには蒸気機関車が展示。

C56形C56110のSLで、昭和十二年(1937)に三菱造船で誕生した機関車。

C56形C56110のSLで、昭和十二年(1937)に三菱造船で誕生した機関車。

草加の総鎮守の隣に、こうした児童公園が整備されているのは素敵な事であろう。

参道を進むと通りを挟んで二之鳥居。

この先が境内となり、一対の狛犬と、参道右手に手水舎。

この先が境内となり、一対の狛犬と、参道右手に手水舎。

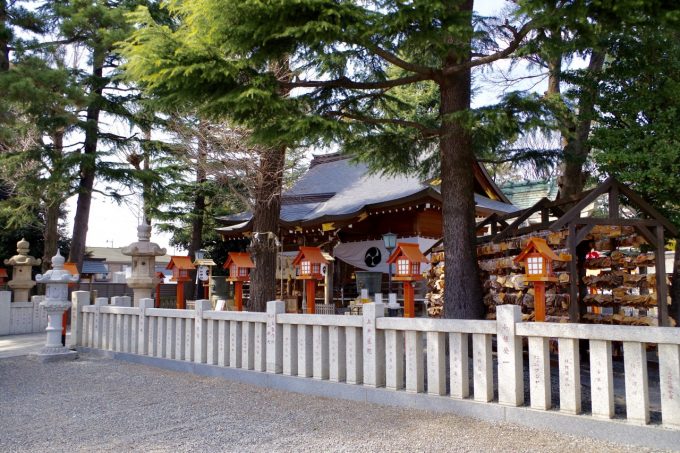

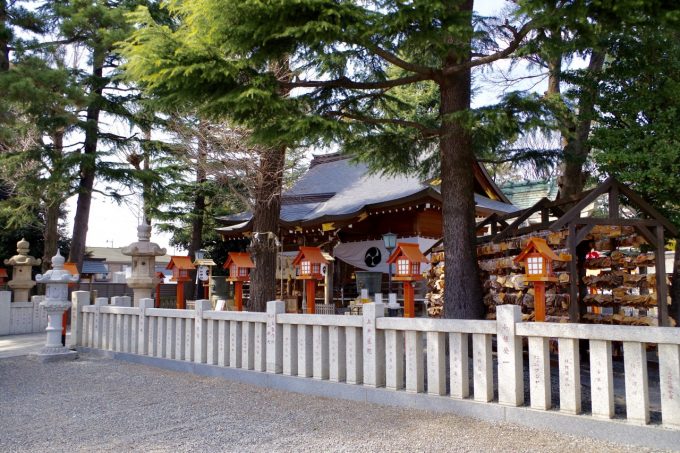

正面が社殿となる。

正面が社殿となる。

天保年間に造営された本殿が現存

拝殿は平成十六年(2004)に新しく造営されたもの。

草加総鎮守たる立派な拝殿となっており、佇まいも美しい。

草加総鎮守たる立派な拝殿となっており、佇まいも美しい。

拝殿前には多くの氏子崇敬者による玉垣整備がされており、昭和三十五年(1960)に整備されたもの。

拝殿前には多くの氏子崇敬者による玉垣整備がされており、昭和三十五年(1960)に整備されたもの。

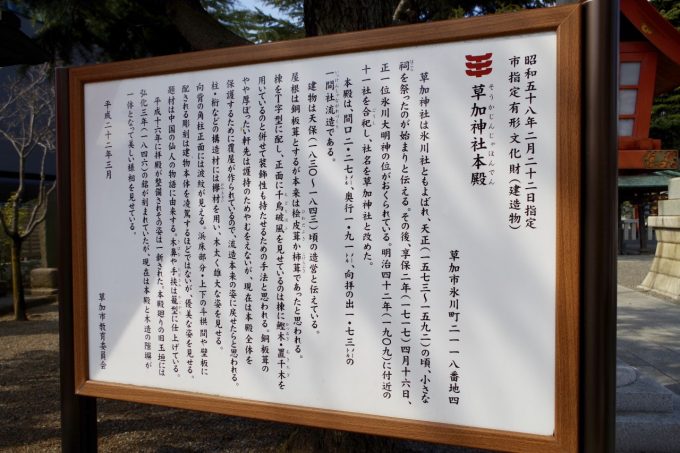

中でも注目すべきは本殿。

覆殿で保護され現存している本殿は二間社流造りで、天保年間(1830年-1843年)に造営されたものと伝わる。

覆殿で保護され現存している本殿は二間社流造りで、天保年間(1830年-1843年)に造営されたものと伝わる。

彫りの深い彫刻がされており、実に良い造り。

彫りの深い彫刻がされており、実に良い造り。

現在は草加市有形文化財指定となっている。

現在は草加市有形文化財指定となっている。

境内社や力石・御神木・絵馬トンネル

境内社は社殿の右手に並ぶ。

境内社の鳥居が立ち、左手に稲荷神社。

境内社の鳥居が立ち、左手に稲荷神社。

右手が、八幡社・三峰神社・雷電社の合祀殿。

右手が、八幡社・三峰神社・雷電社の合祀殿。

このうち三峰神社は江戸時代の頃から末社として祀られていたものであろう。

このうち三峰神社は江戸時代の頃から末社として祀られていたものであろう。

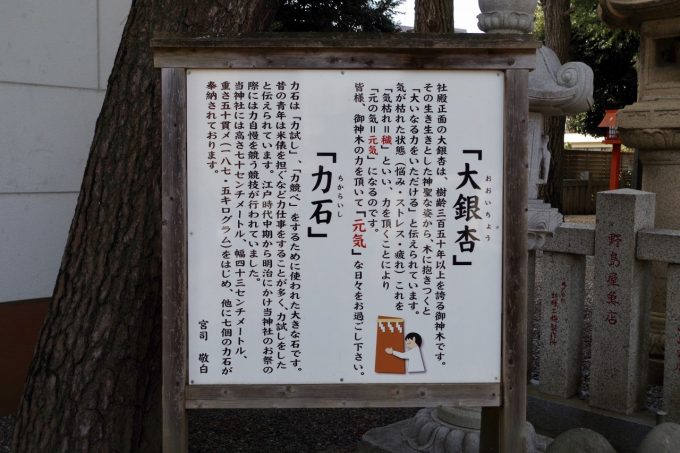

拝殿前には御神木の大銀杏。

樹齢350年以上の御神木で、木に抱きつくと「大いなる力を頂ける」と崇敬を集めている。

樹齢350年以上の御神木で、木に抱きつくと「大いなる力を頂ける」と崇敬を集めている。

参道左手には力石が並ぶ。

力比べをするために使われたもので、江戸中期から明治にかけての7個の力石が置かれる。

力比べをするために使われたもので、江戸中期から明治にかけての7個の力石が置かれる。

境内右手には絵馬トンネルが整備。

絵馬掛がトンネルになっており、草加総鎮守へ多くの願いが掛けられている。

絵馬掛がトンネルになっており、草加総鎮守へ多くの願いが掛けられている。

御朱印は社務所(御祈祷受付所)にて。

丁寧に対応して頂いた。

丁寧に対応して頂いた。

所感

草加の総鎮守として崇敬を集める当社。

かつては小さな祠であり、沼地が開墾され草加宿として発展した事で、当社も信仰を集めたものと見られ氷川信仰の神社として、地域からの崇敬が篤かった。

江戸時代の草加宿の中心地は、現在の草加駅よりやや北東側であり、当社は南草加村の鎮守であったが、明治になると当社近くに草加駅が開業した事もあり、その後の合祀政策で当社に旧草加町の神社が合祀されていく事となる。

その後は草加総鎮守として崇敬を集め現在に至っており、現在も駅から近い立地の良さもあり、人々の行き来が絶えない。

参道脇にはSLが展示された児童遊園があり、そちらでは多くの子供たちが遊んでいて賑やか。

地域に親しまれているのが伝わる良い神社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 一之鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 狛犬 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 玉垣 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 境内社 ]

[ 稲荷神社 ]

[ 八幡社・三峰神社・雷電社 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 御神木(大銀杏) ]

[ 力石 ]

[ 神輿庫 ]

[ 社務所 ]

[ 石碑 ]

[ 案内板 ]

[ 児童遊園 ]

コメント

昨日、12歳の娘と御守りを買いに草加神社に行ったのですが、 令和初日で大変混雑していました、ほとんどの人が御朱印目的で並んでいたので、「また次の機会に買いに来よう」と娘に言ったのですが、友達との約束があるからと返され、仕方なく列に並びました、ようやく自分達の番になり「御守りを買いたいのですが」と尋ねると、部屋の中に居た人に「箱の中は見本なので」と言われたので、指をさしてこれを下さいと言ったところ、「列に並んでそっちの人に言って下さい」と言われました、半歩だけ右にズレて話していたせいか、後ろに居た男性はすかさず御朱印帳を、そのそっちの人に渡して御朱印を押す場所を説明し始めたのです、とっさに頭に血が上り「割り込むなよ」と言ったのですが、男性とそっちの人に無視されました、忙しいのは分かりますが、たかだか4,5百人の列でしょう、1人分の人件費を払って、2列にするぐらい出来ませんか? 娘がいなかったら自分は今頃留置所でした、マスコミも来てましたよ。 書き込む場所間違ってる?