目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

東京の北方守護を担う王子権現

東京都北区王子本町に鎮座する神社。

旧社格は准勅祭社、その後に郷社で、東京の北方守護とされる。

現在は東京十社のうちの一社に数えられる。

熊野信仰の神社で熊野権現のうちの若一王子から「若一王子宮」とも称し、江戸時代には「王子権現」と呼ばれ、一帯の地名である「王子」の地名由来となった神社。

徳川将軍家からの崇敬が篤く、桜の名所として知られる飛鳥山は徳川吉宗によって当社に寄進された一画であった。

境内には全国的にも珍しい髪の祖神を祀る「関神社」が鎮座する。

神社情報

王子神社(おうじじんじゃ)

王子権現(おうじごんげん)

御祭神:伊邪那岐命・伊邪那美命・天照大御神・速玉之男命・事解之男命

社格等:准勅祭社・郷社

例大祭:8月上旬の3日間(槍祭)

所在地:東京都北区王子本町1-1-12

最寄駅:王子駅・王子駅前停留所

公式サイト:http://ojijinja.tokyo.jp/

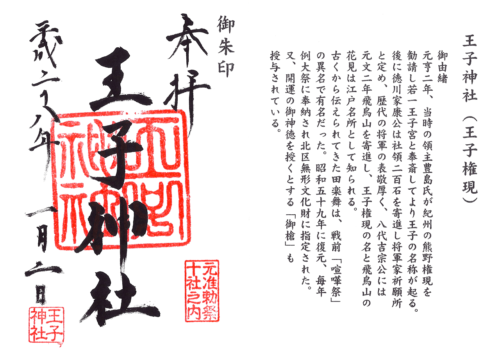

御由緒

王子という地名は元亨二(1322)年に領主豊島氏が熊野より当社を勧請した事に由来します。以来、熊野信仰の拠点として尊崇を集め、戦国時代は小田原北条氏も当社を崇敬し朱印状を寄せて社領を安堵しております。

徳川時代、初代家康公は天正十九(1591)年に朱印地二百石を寄進、将軍家祈願所と定められて、それより「王子権現」の呼称で江戸名所の一つとなります。三代家光公は社殿を新造し、林羅山に命じて「若一王子縁起」絵巻三巻を作らせて当社に奉納しております。

その後も代々将軍の崇敬篤く、特に八代吉宗公は紀州ゆかりの当社を崇敬して元文二(一七三七)年に飛鳥山を寄進、桜を多く植えて庶民遊楽の地としました。これが現在の花の飛鳥山の基です。

明治元年には明治天皇より皇都守護「准勅祭社」の東京十社に定められ、現在まで東京の北方守護として鎮護しております。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

熊野信仰の神社として創建・源義家の伝承

社伝によると、創建年代は不詳。

古くから紀州・熊野三山より熊野権現を勧請し創建されたと云う。

熊野三山(現・和歌山県)に祀られる神々である熊野権現を祀る信仰。

熊野三山とは、和歌山県の「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の3つの神社の総称で、全国に3,000社近くある「熊野神社」の総本社にあたる。

古くは神仏習合の色濃い信仰で、熊野三山に祀られる神々を、本地垂迹思想のもとで熊野権現と呼ぶようになった。

康平年間(1058年-1065年)、源義家(八幡太郎)が奥州征伐(前九年の役)の際に当地で金輪仏頂の法を修せしめたと伝わる。

源頼義(みなもとのよりよし)の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

奥州の陸奥守に任命された源頼義(みなもとのよりよし)が、奥州(陸奥国)で半独立的な勢力を形成していた有力豪族・安倍氏を滅亡させた戦い。

源頼義とその嫡男で「八幡太郎」を名乗った源義家(みなもとのよしいえ)の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝が出ており、室町幕府を開いた足利尊氏も祖としたため、「前九年の役」は神話化されていく事となる。

大日如来が最高の境界に入った時に説いた真言ボロンの一字を人格化した仏を「一字金輪仏頂尊」と云う。

その修法(密教で実修される行法で加持祈祷の事)の事で強力な修法とされていた。

義家は凱旋した際に当社に甲冑を奉納したとされる。

豊島氏による再興・若一王子宮・王子の地名由来

元亨二年(1322)、 当地の領主・豊島氏が社殿を再興。

紀州熊野三山より改めて王子大神を勧請し「若一王子宮(にゃくいちおうじぐう)」と称した。

熊野信仰における神仏習合の神。

熊野三山に祀られる熊野権現は「熊野十二所権現」とも呼ばれる。

三所権現・五所王子・四所明神に分けられ、若一王子は五所王子の第一位にあたる神。

熊野信仰の広まりの中で熊野権現として若一王子のみを勧請する場合も全国的に見られた。

熊野三山に倣って景観を整えたと云われ、領主の豊島氏や村民たちより崇敬を集めた。

武蔵国豊嶋郡の領主として平安時代から室町時代にかけて存続した名門一族。

特に熊野信仰に篤い一族だったとされ、領地とした豊嶋郡内に多くの「熊野神社」を創建。

その中で最大のものが当社であり、当社は郡内における熊野信仰の拠点として崇敬を集めた。

当地は古くは岸村と呼ばれていたが当社が崇敬を集めた事で王子村へ改称。

現在の王子の地名は当社に由来している。

戦国時代になると、後北条氏(小田原北条氏)が当地を支配。

後北条氏も当社を篤く崇敬し、28貫860文の社領を寄進した。

徳川家康による朱印地200石の寄進・将軍家祈願所

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原攻めによって後北条氏が滅亡。

同年、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、家康は朱印地200石を寄進。

将軍家祈願所に指定され「王子権現社」と称され大いに崇敬を集めた。

幕府より寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

徳川将軍家から多大なる庇護・王子権現と王子両社

慶長十四年(1609)、第二代将軍・徳川秀忠が「金輪寺」を再興。

「金輪寺」は「王子権現社」と「王子稲荷社」の別当寺とされた。

北区岸町にある真言宗霊雲寺派の寺院。

平安時代に源義家の伝説を残す寺院で、その後荒廃したものの徳川秀忠が再興。

「王子権現社」「王子稲荷社」の別当寺となり、歴代将軍の御膳所も務めた。

幕末に伽藍を焼失し、その後再興されないまま明治の神仏分離で廃寺。

現在の「金輪寺」は支坊の一つ・藤本坊が名を引き継いだ形となっている。

寛永十一年(1634)、第三代将軍・徳川家光が社殿を造営。

寛永十八年(1641)、家光が朱子学者・林羅山に命じて『若一王子縁起』三巻を作成させ寄進。

原本は江戸時代の火災で焼失したものの現在は模写された模本が現存している。

原本は江戸時代の火災で焼失したものの現在は模写された模本が現存している。

徳川家光が「王子権現社(当社)」「王子稲荷神社」・別当寺「金輪寺」の社殿を造営する際、それ以前の縁起が消失していた事から作成された絵巻物。

現在伝わる当社の御由緒はこの縁起による。

狩野尚信が作画を担当、また縁起の詞書は朱子学者・林羅山が撰文を行った。

現在は模写された模本が現存していて、北区指定有形文化財。

元禄十六年(1703)、第五代将軍・徳川綱吉が社殿を造営。

天明二年(1782)、第十代将軍・徳川家治が社殿を修繕。

文政三年(1820)、第十一代将軍・徳川家斉が社殿を修繕。

徳川吉宗からの崇敬・飛鳥山の寄進と桜の名所

歴代徳川将軍家の中でも特に第八代将軍・徳川吉宗は当社を大いに崇敬した事で知られる。

徳川御三家の紀州藩第二代藩主・徳川光貞の四男として生まれる。

父と2人の兄の死後、紀州藩第五代藩主となり、藩財政の再建に努めて成果を挙げる。

享保元年(1716)、第七代将軍・徳川家継が8歳で早世し徳川将軍家の血筋が絶えた事を受けて、徳川御三家の中から紀州藩主であった吉宗が第八代将軍に就任。

元文二年(1737)、飛鳥山を当社に寄進。

桜を植樹して江戸庶民に一般開放し桜の名所として江戸庶民からも人気を集めた。

これが現在も桜の名所として名高い飛鳥山公園。

境内から飛鳥山公園を望んだ景色。

境内から飛鳥山公園を望んだ景色。

飛鳥山は徳川吉宗が「享保の改革」の一環として整備を行った公園。

花見の時期になると風紀が乱れたため、庶民が安心して花見をできる場所として整備し、当社に寄進したもので、江戸庶民に花見文化を広めたきっかけの1つとも云える。

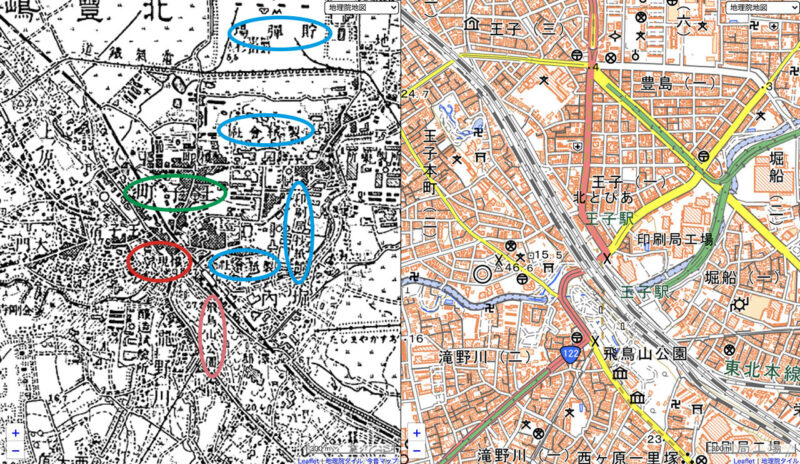

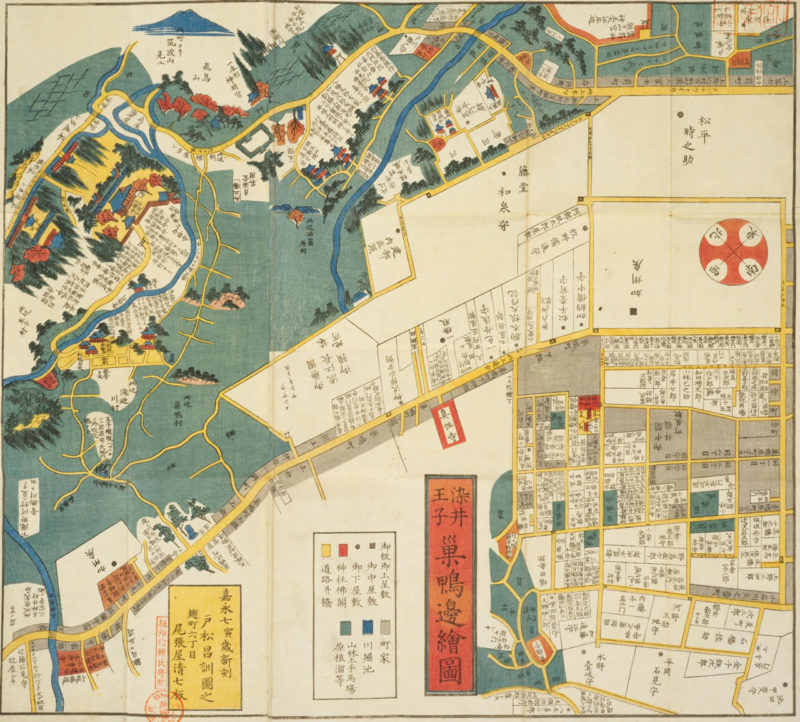

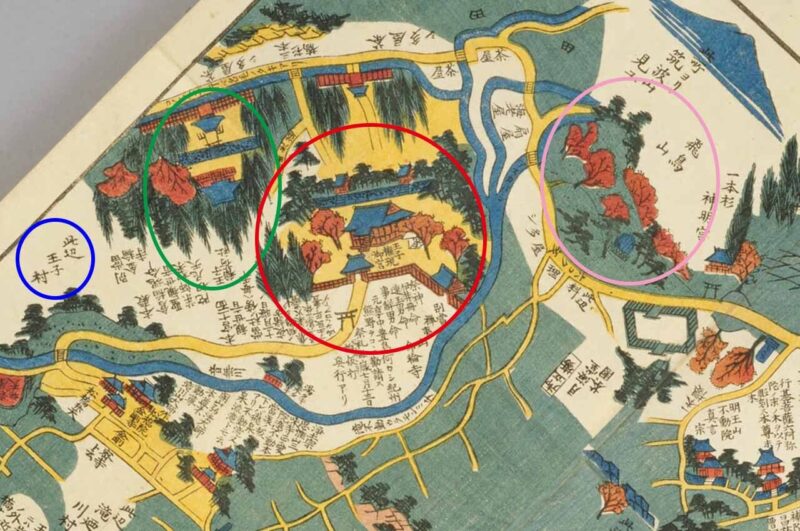

江戸切絵図から見る王子権現や王子周辺

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の王子・巣鴨周辺の切絵図。

左上が北の切絵図となっており、当社は図の左上に描かれている。

赤円で囲ったのが当社で「王子権現御宮」と記されている。

その隣には別当「金輪寺」の姿も見える。

その左手で緑色で囲ったのが「王子稲荷神社」。

当社と「王子稲荷社」は「王子両社」と称され崇敬を集めた。

桜の名所として整備された飛鳥山、王子村といった地名も見る事ができる。

王子周辺は当社を中心として、信仰の場だけでなく、江戸庶民の娯楽の場としても発展し人気を博した。

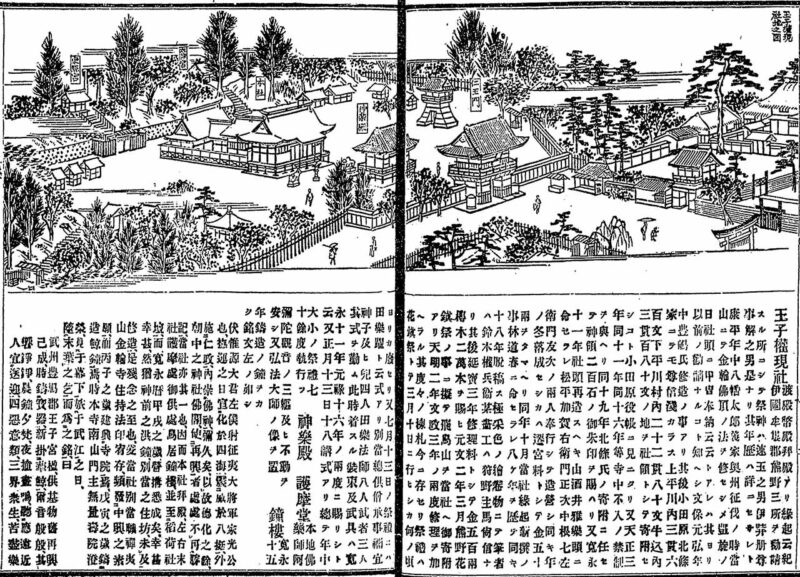

新編武蔵風土記稿から見る王子権現社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(王子村)

王子権現社

渡殿・幣殿・拝殿あり。縁起云。紀伊國牟婁郡熊野三所を勧請する所にして祭神は速玉之男・伊弉冊尊・事解之男是なり。其年歴は詳にせされと康平年中八幡太郎義家奥州征伐の時當山にて金輪佛頂の法を修せしめ凱旋の日社頭に甲冑奉納云々とあれは其より以前の勧請なること知へし。文保元弘年豊嶋氏修造の事あり。其後小田原北條家にても尊信淺からず上平川内三貫六百文下平川村内二十二貫八十文牛込内三貫百八十文の地を社領として寄附せしこと「小田原役帳」に見えたり。又天正三年同十一年同十六年等寺中不入の禁制を與へり。同十九年北條氏の寄附に任せて神領二百石の御朱印を賜はり。又寛永十一年社領再造すへき由酒井雅楽頭に命せられ松平加賀右衛門正次・中根七左衛門友次の兩人奉行して造營し同き年の冬落成せしかは遷宮料として金五十兩をたまへり。同年十月當社縁起新撰の頃林道春に命せられ八ヶ年を歴て同き十八年脱稿す。極彩色の繪巻物にて筆者は鈴木権兵衛某、畫工は狩野主馬尚信なり。其後延寶三年修理料として金五百兩槫木二萬本を賜ひ元文二年三月熊野花鎮祭の事に擬て飛鳥山を當社へ御寄附あり。天明二年文政三年の兩度修理を加へらる。其度々の棟札今に存せり。祭禮は花鎮祭とて三月十日に行ひしか何の頃よりか廢せり。又七月十三日の祭禮には田楽躍と云式あり。別當總供僧承事、禰宜神子及ひ兒四人、田楽法師八人、武者三人其式を勤む。此時着する装束及武具は寛永十一年、元禄十六年の兩度に賜りしと云。又正月十三日十八講式あり。總て年中大小の祭禮七十餘度執行ふ。

神楽殿。護摩堂(中略)。仁王門(中略)。供所(中略)。

神寶。若一王子縁起三巻。(中略)

東照宮。寛永十一年社領御造營の時勧請し奉と云。御束帶の御像にて日光山大楽院の御畫像を模し奉れりと云傳ふ。

末社。天照太神。飛鳥明神(中略)。聖宮。天神。三十番神。山王。関明神。荒神。十二所氷川浅間合社。八幡蔵王白山合社。

康家清光合社。豊嶋康家清光の霊を祀れり。康家は豊島三郎と号し源義家に仕へし太郎近義の子なり。清光は権頭と称し治承の頃の人なり。

王子村の「王子権現社」と記されているのが当社。

当社の縁起が大変詳しく記してあり、上述した江戸時代までの御由緒も詳細に記してある。

多くの末社を有した大社であった事が伝わる。

境内の詳細な図も掲載。

立派な仁王門がありその先に神楽殿、そして本社本殿と見事な境内であった。

本社の裏手には徳川家康を祀る東照宮が設けられていて、当社が徳川将軍家から庇護されていたからこそと云えるだろう。

例祭ではかつて花鎮祭と云う祭事が斎行されていたがいつの間にか廃れてしまったと云う。

この時代の例祭では田楽躍が行われるとあり、これが現在も例大祭で行われる田楽舞(王子田楽)。

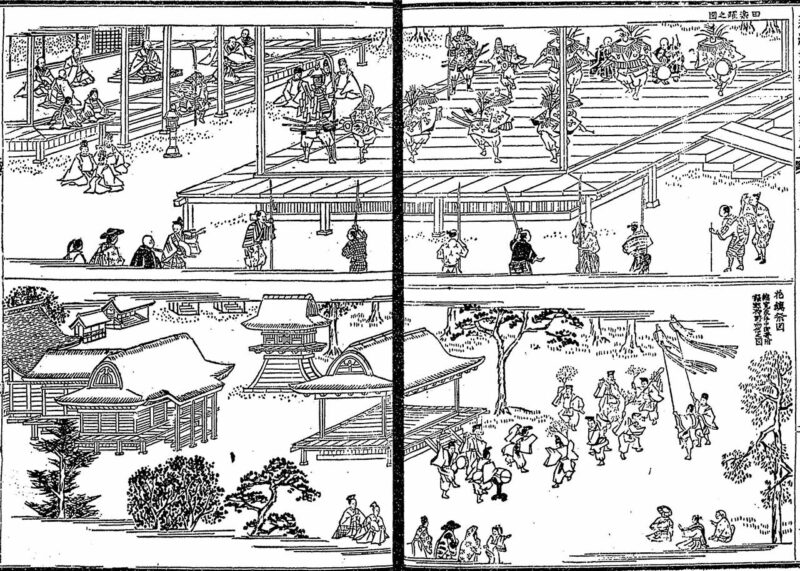

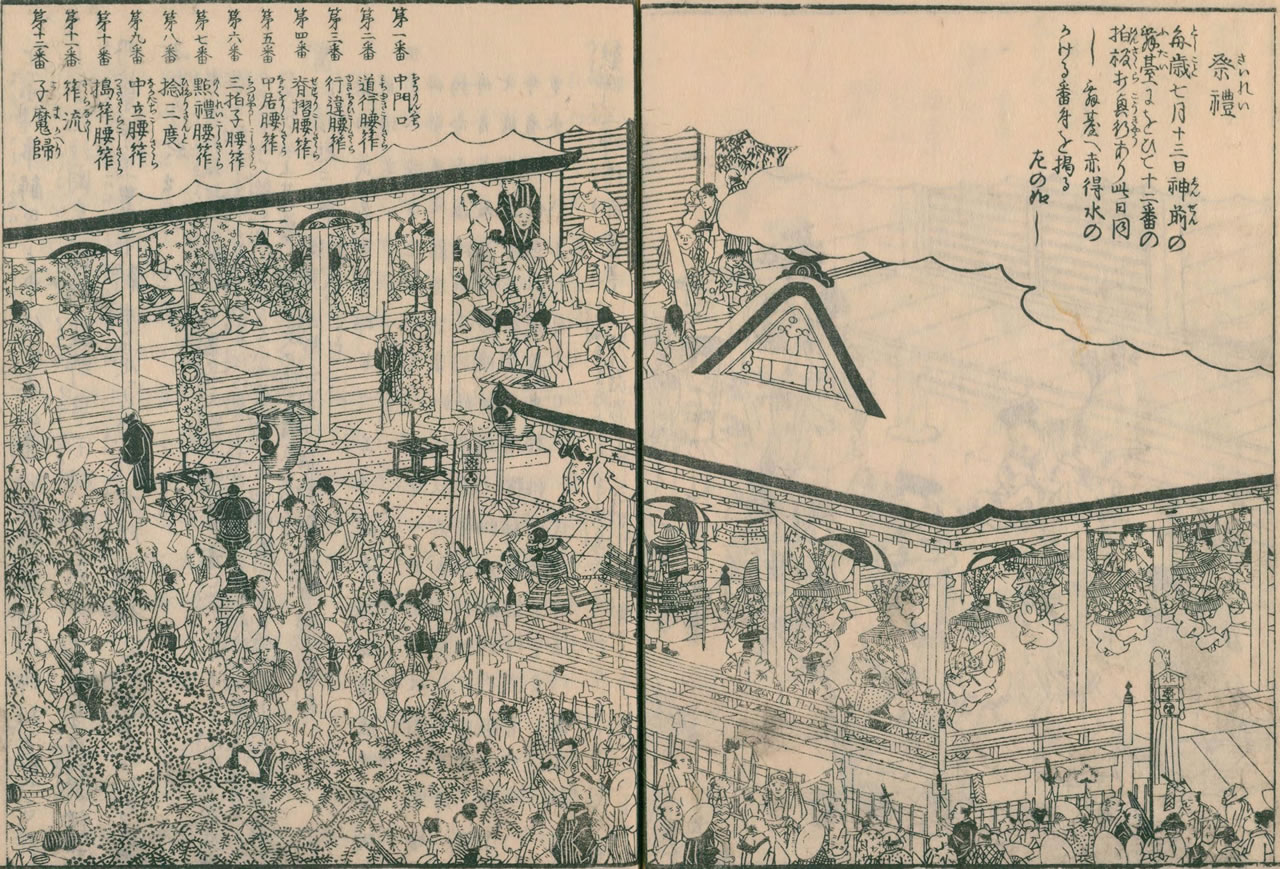

『新編武蔵風土記稿』に描かれた例大祭の様子。

上が現在にも伝わる田楽躍で、現在は王子田楽として伝わり北区指定無形民俗文化財。

下がいつの間にか廃れてしまったと云う花鎮祭の様子。

江戸名所図会に描かれた王子権現社と槍祭

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「王子権現社」として3ページに渡り描かれている。

現在よりも広大な敷地を有していたのが分かる。

立派な楼門の先には舞台(舞殿)が置かれている。

その先の本社社殿も大変立派な権現造りで、徳川将軍家によって造営・修繕されたもの。

周囲には多くの境内社があり今の境内社で残る関神社(関明神)の他、その数は十七社にも及ぶ。

裏手の高台には「東照大権現」「大神宮」の姿も見る事ができる。

鐘楼などもあり神仏習合の中で崇敬を集めた。

次ページに描かれているのは、かつて3月10日に行われていたとされる「花鎮祭」の様子。

花鎮めの祭祀はいまは絶えたり。ふるきを存せんがために、古図を模写て、ここに加ふ。

この頃には既に行われていない祭禮であり、かつての様子を模写した図となっている。

こちらが当時行われていた祭禮で、毎年7月13日に行われていた。

神前の舞殿にて12番の拍板打興行が行われていて、その時の様子を描いている。

現在も例大祭で行われる「田楽十二番演目」「田楽舞」の事で、大変な賑わいを見せる祭りであった。

既にこの頃には「御槍」という古伝の御守が頒布されていた。

開運除災・萬願成就の御守で、それ故に「槍祭」とも呼ばれた。

現在も当社の例大祭は「槍祭」として知られていて、この頃の伝統を残している。

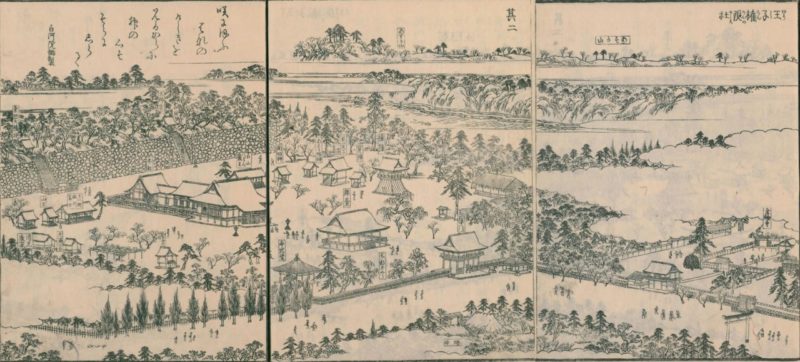

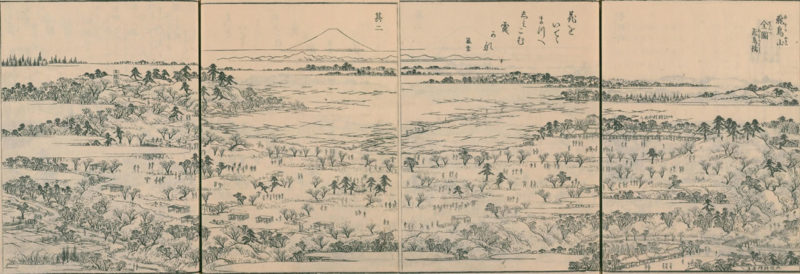

4ページに渡って描かれたのは飛鳥山の全図。

遠くに富士山を望む事ができ、多くの桜の木と茶店を見る事ができる。

飛鳥山内には水茶屋が10ヶ所建てられ、江戸市民の行楽の場であった。

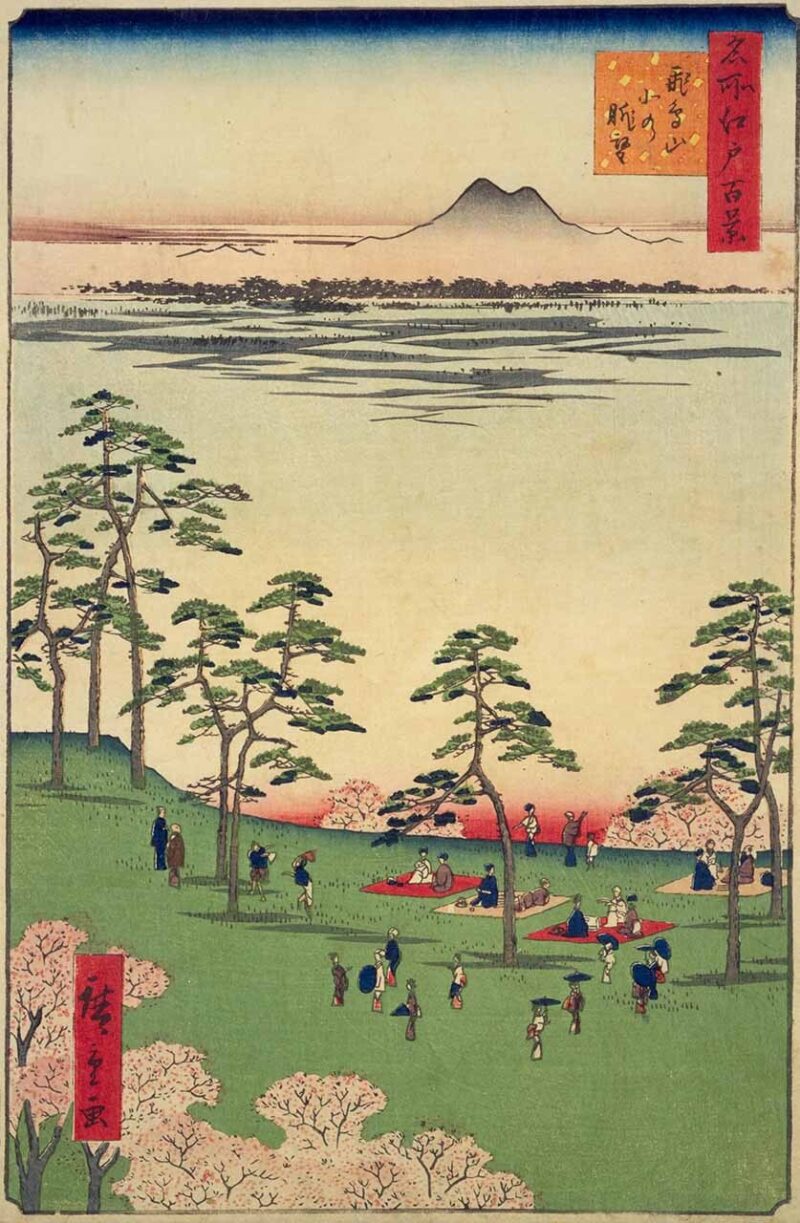

歌川広重の浮世絵に描かれた飛鳥山

徳川吉宗によって当社に寄進された飛鳥山は、江戸庶民の娯楽の場として人気を集めた。

特に桜の名所として知られた事で、浮世絵などの題材にも数多く取り上げられている。

飛鳥山の桜の季節を描いた先品。

「北の眺望」の通り北側を見た様子。

遠くに見える山は筑波山で、飛鳥山の桜はもちろんのこと、眺めも実に見事であった。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

こちらでは富士山が描かれており、北は筑波山を、西は富士山を望む事ができた。

奥に立ち並ぶ建物の多くは茶店であり、飛鳥山や王子周辺は正に江戸庶民の観光名所であった。

左手には現在も飛鳥山公園に残る「飛鳥山碑」を見る事ができる。

元文二年(1737)に、吉宗による事績を顕彰するために建てられた碑で、飛鳥山のシンボルの1つとなっていて、他の浮世絵にもその姿を見る事ができる。

他にも広重を中心に多くの浮世絵が残っており、飛鳥山が江戸庶民の行楽地であった事が伝わる。

飛鳥山と共に当社も江戸庶民から崇敬を集めた。

明治以降の歩み・古写真で見る当社・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、准勅祭社に列する。

これを機に「王子権現社」から現在の「王子神社」へ改称。

これを機に「王子権現社」から現在の「王子神社」へ改称。

明治三年(1870)、准勅祭社が廃止。

明治五年(1972)、郷社に列した。

同年、明治天皇が行幸されている。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、今も昔も鎮座地は変わらない。

「権現」と記してあり「王子権現」と呼ばれた名残。

飛鳥山公園や王子町なども記してある。

地図上で注目したいのは当社の東側に数多く設けられた製紙会社。

これは旧王子製紙(現在の王子ホールディングスと日本製紙の前身)で、日本初の洋紙工場の操業は王子で開始した。

さらに印刷局や印刷所が設置。

近くには貯弾場があったように王子周辺は屈指の工業地域や軍都として発展を遂げる事となる。

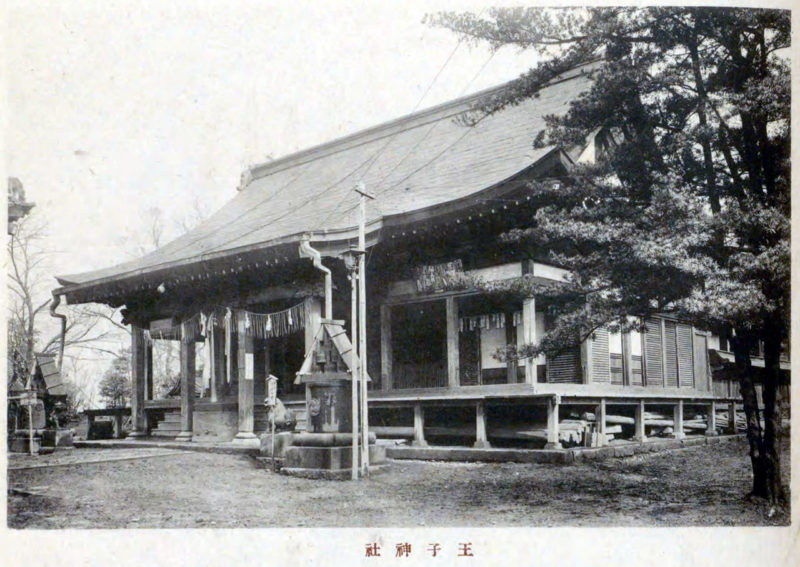

戦前の社殿を知る事ができて貴重な写真。

別ページの説明書きには例祭は「槍祭」と称され有名と記されている。

また老樹が多く北近屈指の景勝地とも記されている。

巨木や多くの樹木が茂った境内であった事が伝わる。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿を焼失。

境内は大銀杏を残して殆どを焼失してしまっている。

昭和三十四年(1959)、関神社を再建。

昭和三十九年(1964)、社殿の第一期造営が行われる。

昭和五十七年(1982)、第二期造営にて現在の社殿となった。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

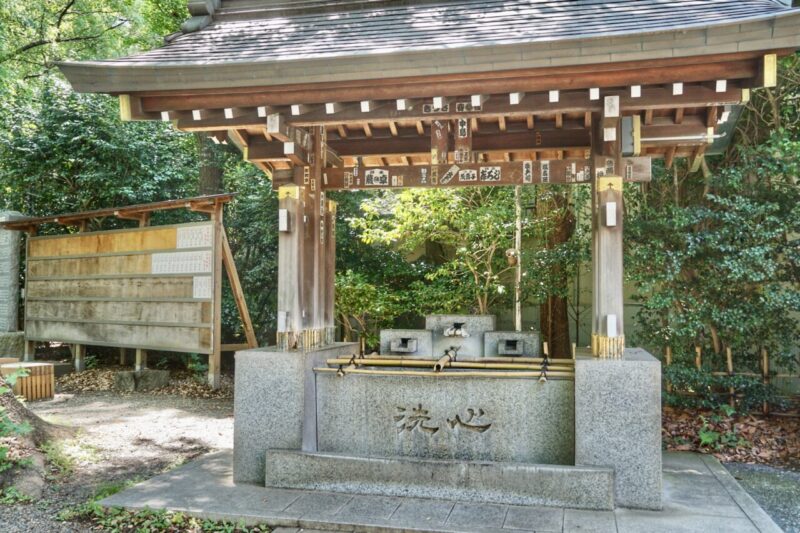

境内案内

北区役所の向かいに鎮座・社号碑と大鳥居

最寄駅の王子駅から徒歩数分の距離で、北区役所や王子本町郵便局の向いに鳥居が立つ。

立派な一対の常夜灯。

立派な一対の常夜灯。

社号碑には「元准勅祭王子神社」の文字。

社号碑には「元准勅祭王子神社」の文字。

戦後に再建された白と黒の社殿

参道の正面に社殿。

旧社殿は徳川将軍家による造営・修繕が行われ徳川将軍家によって庇護された当社。

旧社殿は徳川将軍家による造営・修繕が行われ徳川将軍家によって庇護された当社。

東京大空襲によって旧社殿は焼失。

東京大空襲によって旧社殿は焼失。

現在の社殿は昭和三十九年(1964)と昭和五十七年(1982)の二回の造営を経て再建されたもの。

現在の社殿は昭和三十九年(1964)と昭和五十七年(1982)の二回の造営を経て再建されたもの。

白い柱に黒塗りという組み合わせ。

白い柱に黒塗りという組み合わせ。

ところどころに金を施していて氏子崇敬者の再建への思いが伝わる。

ところどころに金を施していて氏子崇敬者の再建への思いが伝わる。

老舗和菓子屋を偲ぶ狛犬・神輿庫・例大祭は槍祭

拝殿前に一対の狛犬。

昭和五十一年(1976)奉納。

昭和五十一年(1976)奉納。

岡崎現代型で玉持ちの阿形と子持ちの吽形。

岡崎現代型で玉持ちの阿形と子持ちの吽形。

王子の老舗和菓子屋の岡安堂による奉納だが、残念ながら現在は閉業している。

王子の老舗和菓子屋の岡安堂による奉納だが、残念ながら現在は閉業している。

鳥居を潜ってすぐ左手に神輿庫。

令和になり新しく竣工した神輿庫。

令和になり新しく竣工した神輿庫。

ガラス張りで常時、御神輿を見る事ができるのは有り難い。

ガラス張りで常時、御神輿を見る事ができるのは有り難い。

当社の例大祭は古くから槍祭と呼ばれ知られている。

当社の例大祭は古くから槍祭と呼ばれ知られている。

既にこの頃には「御槍」という古伝の御守が頒布されていた。

開運除災・萬願成就の御守で、それ故に「槍祭」とも呼ばれた。

現在も当社の例大祭は「槍祭」として知られていて、この頃の伝統を残している。

珍しい髪の祖神(蝉丸)を祀る関神社

境内社は境内の左手に一社。

『江戸名所図会』『新編武蔵風土記稿』に「関明神」と記されていた境内社。

『江戸名所図会』『新編武蔵風土記稿』に「関明神」と記されていた境内社。

御祭神は『小倉百人一首』で知られる蝉丸公で、「神の祖神」として祀られている。

御祭神は『小倉百人一首』で知られる蝉丸公で、「神の祖神」として祀られている。

醍醐天皇の第四皇子などと諸伝がある平安時代前期の歌人・音楽家。

能に『蝉丸』という曲、人形浄瑠璃にも近松門左衛門作の『蝉丸』がある。

髪の毛が逆髪である故に嘆き悲しむ姉君「逆髪姫」のために、侍女の「古屋美女」に命じて「かもじ・かつら」を考案し髪を整える工夫をした逸話が残っており、この事から「音曲諸芸道の神」「髪の祖神」と崇敬を集めるようになった。

滋賀県大津逢坂山の「関蝉丸神社」に祀られていて、江戸時代に御神徳を崇めて当社に勧請された。

本社同様に戦災によって焼失したが、昭和三十四年(1959)に再建を果たした。

全国各地の「かもじ・かつら・床山・舞踊・演劇・芸能・美容師」など髪に関連する業界の尽力によって再建。

全国各地の「かもじ・かつら・床山・舞踊・演劇・芸能・美容師」など髪に関連する業界の尽力によって再建。

玉垣にはそうした髪に関連する業界関係者の名前がずらっと並ぶ。

玉垣にはそうした髪に関連する業界関係者の名前がずらっと並ぶ。

全国的に珍しい髪の祖神を祀る神社として、現在も業界関係者より崇敬を集めている。

全国的に珍しい髪の祖神を祀る神社として、現在も業界関係者より崇敬を集めている。

社殿の横には毛塚も整備。

社殿の横には毛塚も整備。

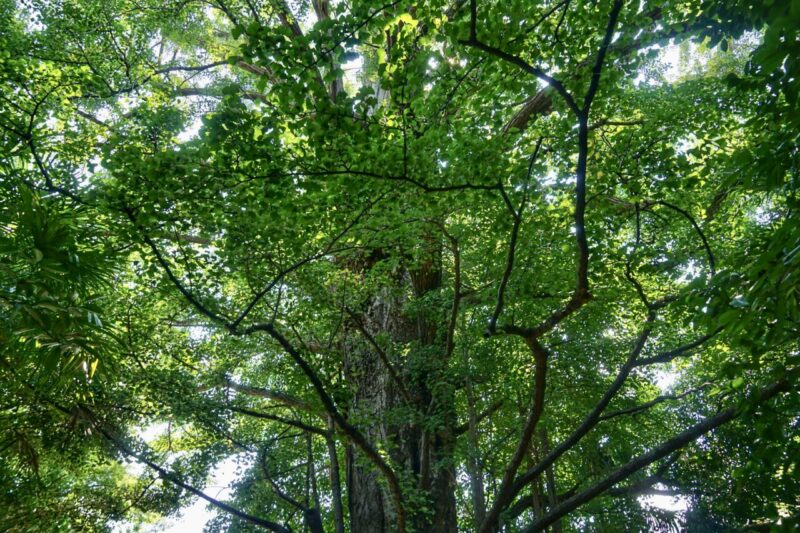

東京都指定天然記念物・樹齢600年の大銀杏

参道の右手に音無親水公園へ繋がる下り坂。

音無親水公園も桜の名所として知られるが、その途中に大銀杏が残る。

音無親水公園も桜の名所として知られるが、その途中に大銀杏が残る。

当社の境内は戦時中に殆ど焼失。

当社の境内は戦時中に殆ど焼失。

そうした中、この大銀杏は戦災を免れた。

そうした中、この大銀杏は戦災を免れた。

現在も力強くそびえ立つ大銀杏で、推定樹齢は約600年。

現在も力強くそびえ立つ大銀杏で、推定樹齢は約600年。

東京都指定天然記念物で、当地の領主が豊島氏だった頃に植えられたものと推測されている。

東京都指定天然記念物で、当地の領主が豊島氏だった頃に植えられたものと推測されている。

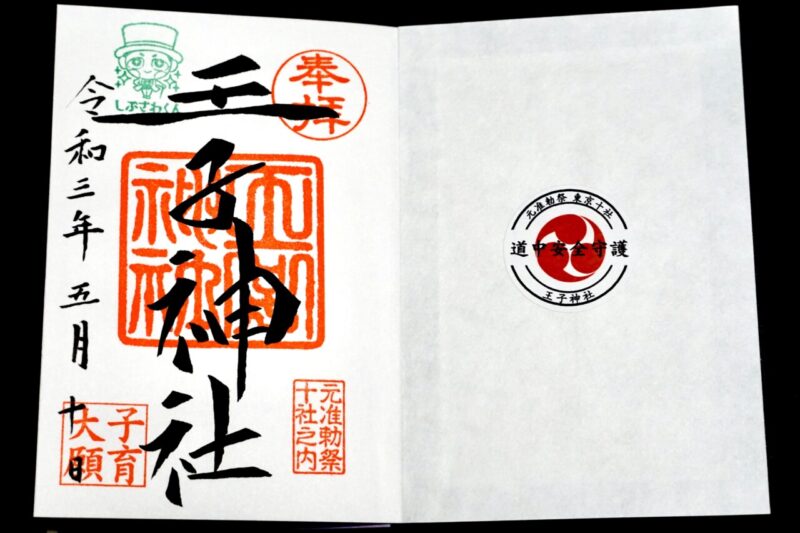

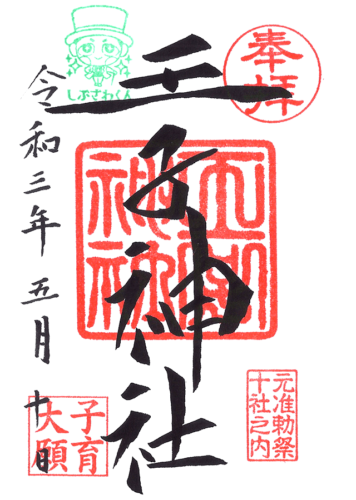

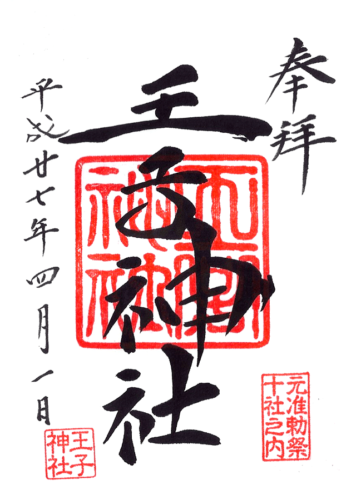

王子神社の御朱印・子育大願の印

御朱印は「王子神社」の朱印、「子育大願」の印、「元准勅祭十社之内」の印。

左上は北区観光協会オリジナルキャラクターのしぶさわくんで、申し付けると押して下さる。

左上は北区観光協会オリジナルキャラクターのしぶさわくんで、申し付けると押して下さる。

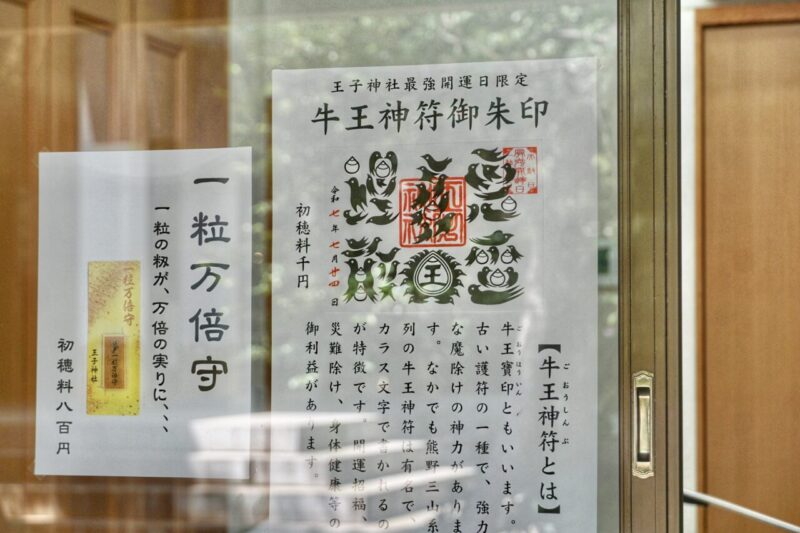

一粒万倍日と天赦日が重なる最強開運日限定の牛王神符御朱印

開運日と云われる一粒万倍日と天赦日。

「一粒の籾が万倍にも実り立派な稲穂になる」と云う意味合い。

一粒万倍日は何事を始めるにも良い吉日とされる。

「天が万物の罪を赦す日」とされる。

この日に始めたことは全て成功するとも云われる大吉日。

この一粒万倍日と天赦日が重なる日が最強開運日。

年に数回だけの大大吉日。

当社では最強開運日限定の牛王神符御朱印を授与。

烏文字で書かれ古くから熊野信仰で重宝された熊野牛王神符を御朱印に仕立てたもの。

烏文字で書かれ古くから熊野信仰で重宝された熊野牛王神符を御朱印に仕立てたもの。

年に数回の最強開運日限定。

年に数回の最強開運日限定。

一部では「おからすさん」などと呼ばれる神符。

神使である八咫烏から、烏を多用した烏文字(からすもじ)が使用される。

全国の熊野信仰の神社(かつては神仏習合)で授与され信仰された。

竈の上に貼ると火難除けに、門口に貼ると盗難除に、病人の床に敷けば病気平癒に、折り畳んで懐中すれば厄難から護ってくれるとして重宝された。

さらに裏面に起請文を書く「誓約書」(熊野権現に誓約を誓う)としても使われた。

3月10日・7月24日・10月6日・12月21日

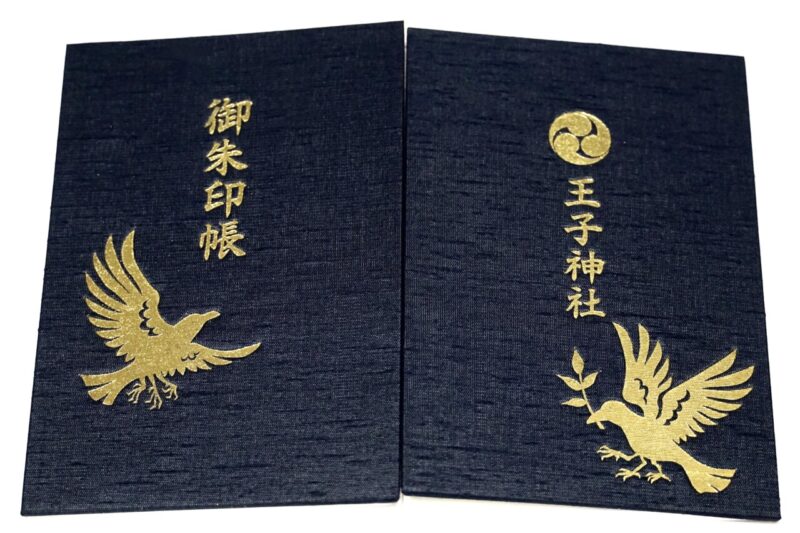

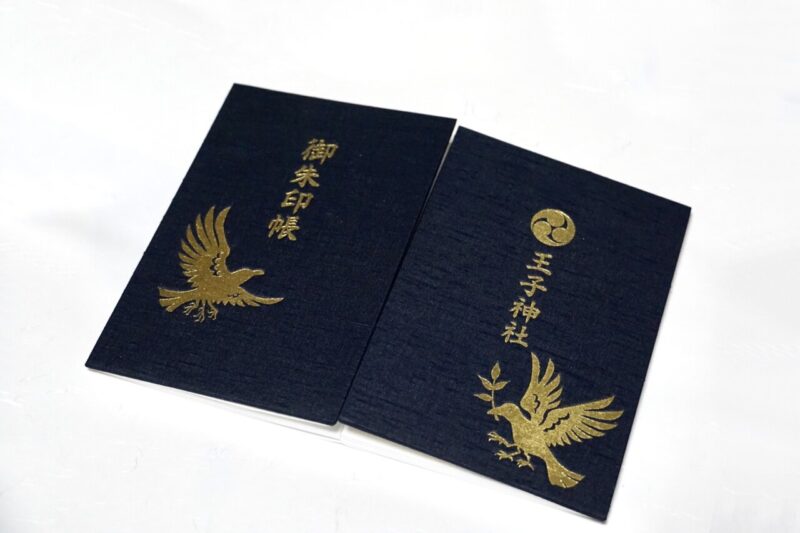

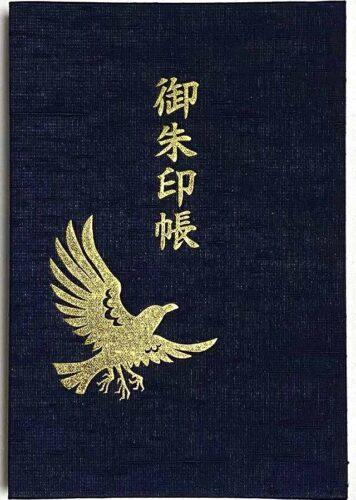

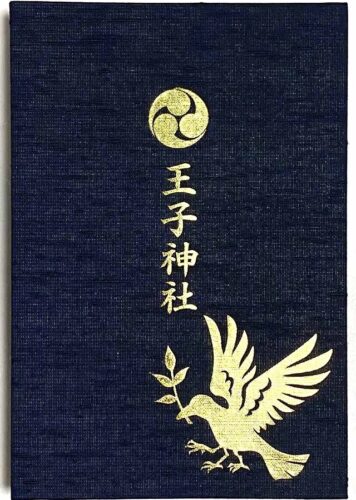

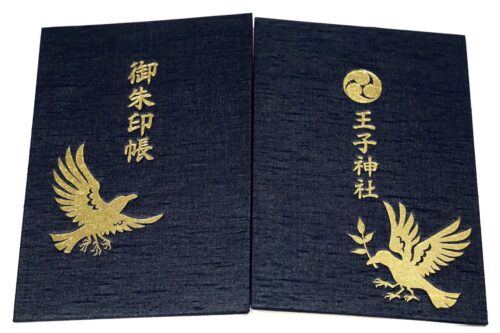

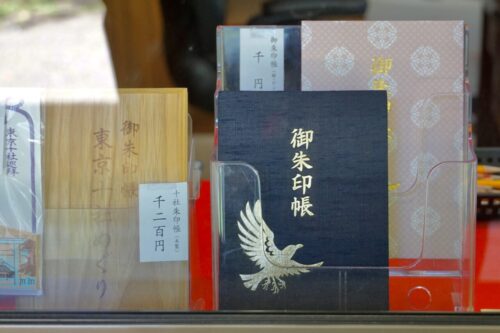

神使の八咫烏がデザインされた御朱印帳

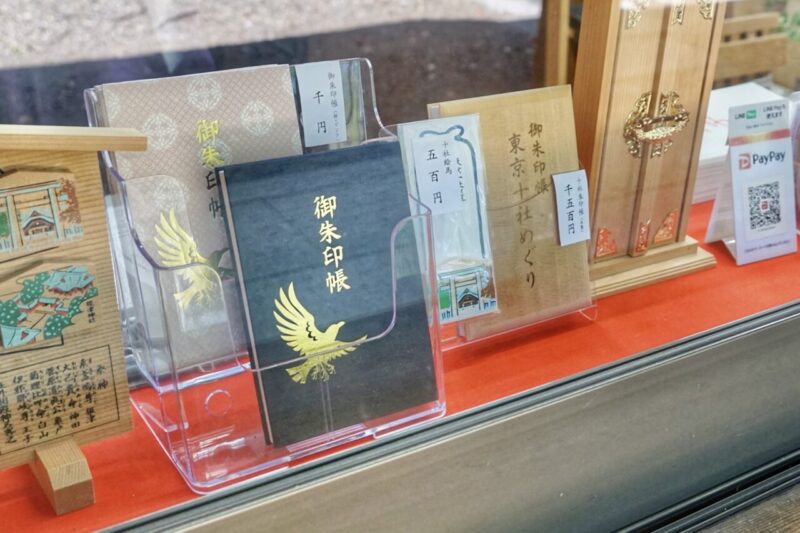

オリジナルの御朱印帳も用意。

熊野信仰の神使である八咫烏(やたがらす)をデザインした御朱印帳。

熊野信仰の神使である八咫烏(やたがらす)をデザインした御朱印帳。

筆者が頂いたのは濃紺色で、他にピンク色も用意。

筆者が頂いたのは濃紺色で、他にピンク色も用意。

シンプルながら美しい御朱印帳。

シンプルながら美しい御朱印帳。

熊野信仰の神使で、初代神武天皇が熊野の山中で道に迷われた天皇をお導きするために使わされたのが八咫烏と伝えられている。

夜明けを呼ぶ鳥、太陽を招く鳥と云われ、人生の闇に迷い悩む人々を明るい希望の世界に導く神の使いの霊鳥として、篤く信仰を集めている。

熊野信仰の神社では、神紋として八咫烏(三足烏)を使うところが多い。

所感

古くから熊野信仰の拠点として信仰され、現在の王子の地名由来にもなった当社。

領主の豊島氏によって再興、その後も後北条氏、そして徳川将軍家から崇敬を集めた。

徳川将軍家からは200石もの朱印地を賜ったように格別の庇護を受けており、中でも熊野三山がある紀州の出身であった徳川吉宗は飛鳥山を寄進するなど大いに崇敬をしている。

かつては広大な敷地と立派な境内でありそれに比べると現在は戦後の再建にあたり少し寂しい境内になってはいるが、戦後の再建を経て落ち着いた雰囲気の中参拝できる良い神社である。

現在も桜の名所として名高い飛鳥山は江戸時代から人気の行楽地で、江戸庶民に花見を広めたきっかけの1つとも云え、当社も桜の季節に合わせて参拝するのもオススメ。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円・1,000円(牛王神符御朱印)

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に。

- 通常/しぶさわくん

- 通常

- 牛王神符/最強開運日限定

- 東京十社めぐり

- 東京十社めぐり

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,000円

社務所にて。

オリジナル御朱印帳を用意。

熊野信仰の神使である八咫烏(やたがらす)をデザインした御朱印帳。

濃紺色とピンク色の2色展開。

他に「東京十社」発行の木製専用御朱印帳も用意。(初穂料1,200円)

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 社務所掲示

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:300円

社務所にて。

桜まもり

初穂料:800円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2025/07/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2021/05/10(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2017/03/16(御朱印拝受)

参拝日:2016/01/02(御朱印拝受)

参拝日:2015/04/01(御朱印拝受)

コメント