神社情報

東蕗田天満社(ひがしふきたてんまんしゃ)

御祭神:菅原道真公

相殿神:天児屋根命・金山彦命

社格等:村社

例大祭:11月25日

所在地:茨城県結城郡八千代町東蕗田242

最寄駅:宗道駅から車で10分以上

公式サイト:https://sites.google.com/site/higashihukitatenmansha/

御由緒

元法印正善の時『小字本田に小祠あり(口傳)』」とあり、当神社は現在の処より北にあったといわれております。また近くに成就寺という寺があり、元法印正善は住職と神官を兼ねておりました。その後の代の法印善海が「東蕗田の地に菅原道真公をお祀りするお社を造るように」という霊夢の物語を京都北野梅松院に奏上したことにより、其の事を白川家に懇請し、勅宣を以って北野天満宮より御霊を分祀し、東蕗田の地に正応元年(1288年)2月18日に創建されました。長き歴史を経て東蕗田の天神様として親しまれております。(頒布の資料より)

参拝情報

参拝日:2019/04/09(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/06/03(御朱印拝受)

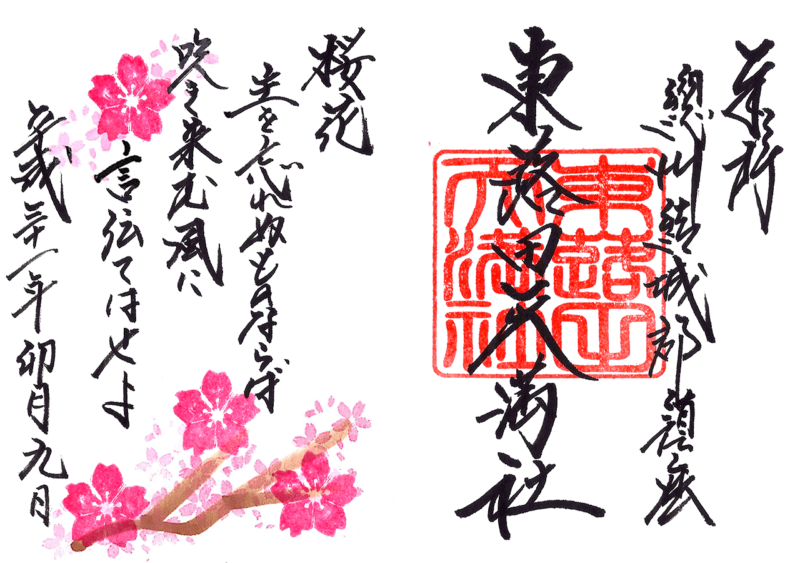

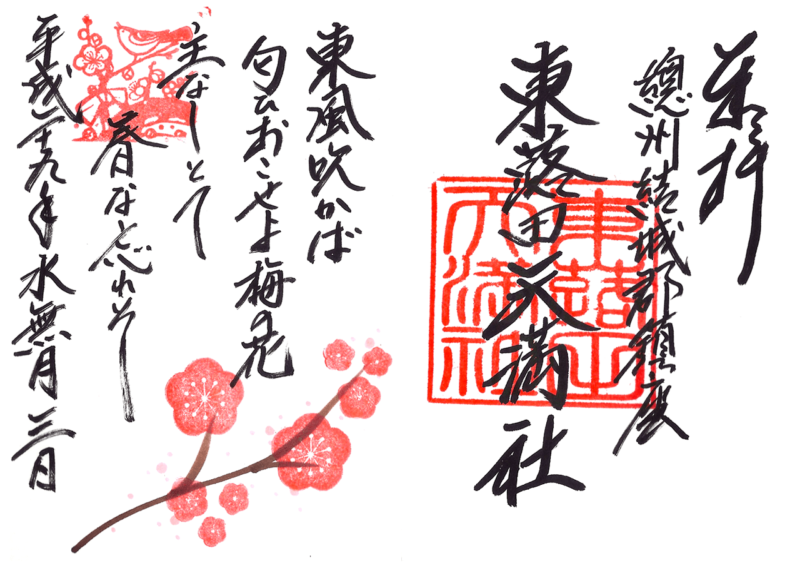

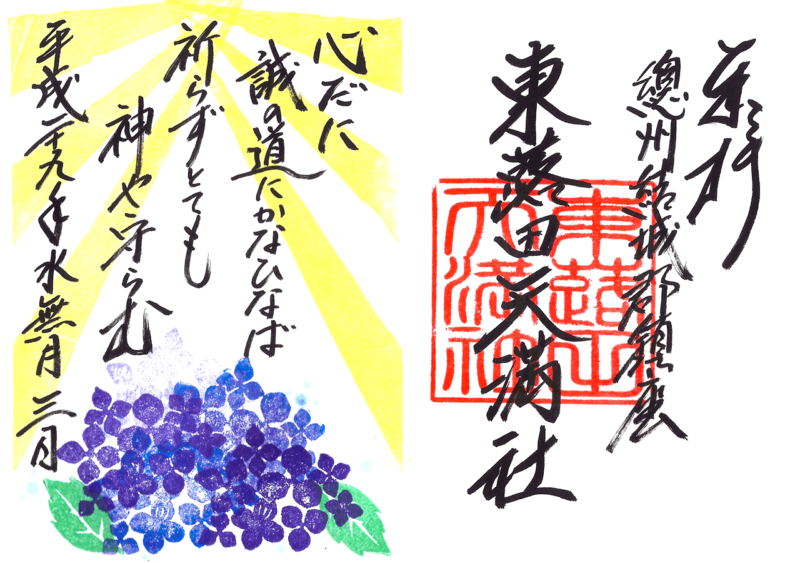

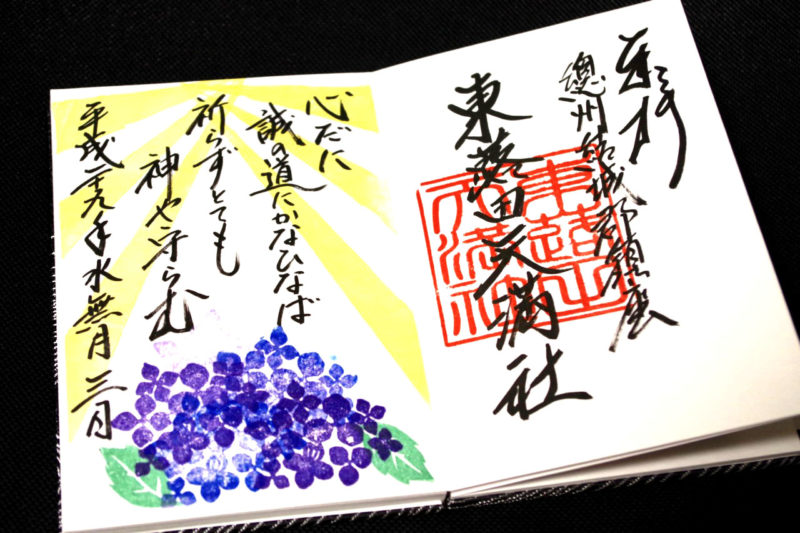

御朱印

初穂料:800円(見開き和歌御朱印)・500円(1頁御朱印)

社務所にて。

※2020年8月1日より御朱印の初穂料を改定。

見開きで菅公が詠んだ和歌御朱印を通年で複数用意。(順次追加予定あり)

各和歌御朱印に合わせたデザインの1頁御朱印も複数用意。

境内社7社(大日神社・三峰神社・稲荷神社・雷電社・八幡神社・東照宮・疫社二社)の御朱印も用意。

祭事や季節に応じて限定御朱印あり。

※御朱印の詳細は公式サイトにて。

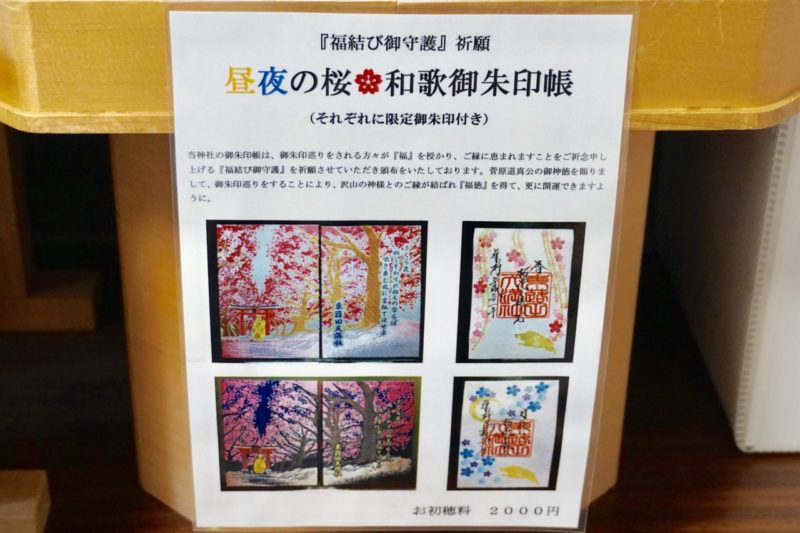

御朱印帳

昼桜・夜桜の和歌御朱印帳

初穂料:2,000円(限定御朱印代込)

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

裏参道の美しい桜並木をデザインした御朱印帳。

サイズは大サイズで、昼桜と夜桜の2種類を用意し、どちらも御朱印帳限定の御朱印付き。

「福結び御守護」の祈願をしたものを頒布。

汎用御朱印帳

初穂料:1,200円(織物御朱印帳)・1,100円(和紙御朱印帳)

社務所にて。

織物御朱印帳は梅と桜の2種類。

和紙御朱印帳は復数の柄を用意。

汎用の通常サイズ。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

歴史考察

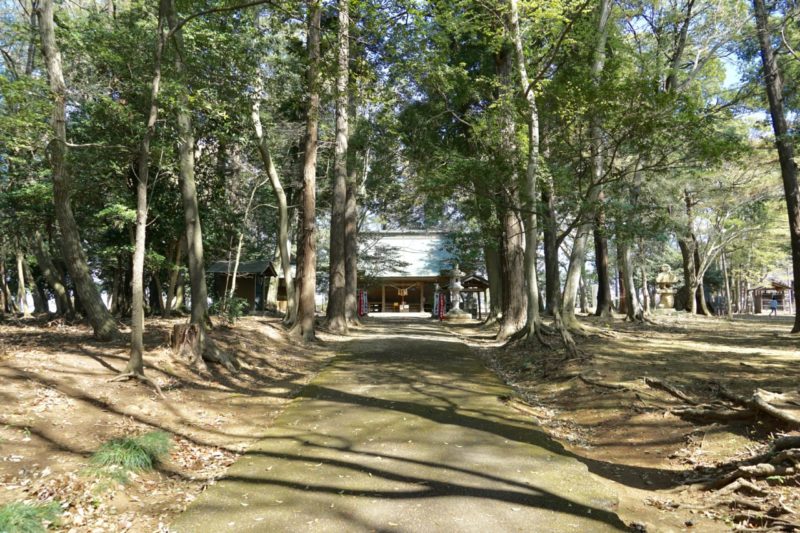

美しい境内を有する東蕗田の天神様

茨城県結城郡八千代町東蕗田に鎮座する神社。

旧社格は村社で、東蕗田村(後に合併し安静村)の鎮守。

鎌倉時代の創建とされ、「東蕗田の天神様」と親しまれている。

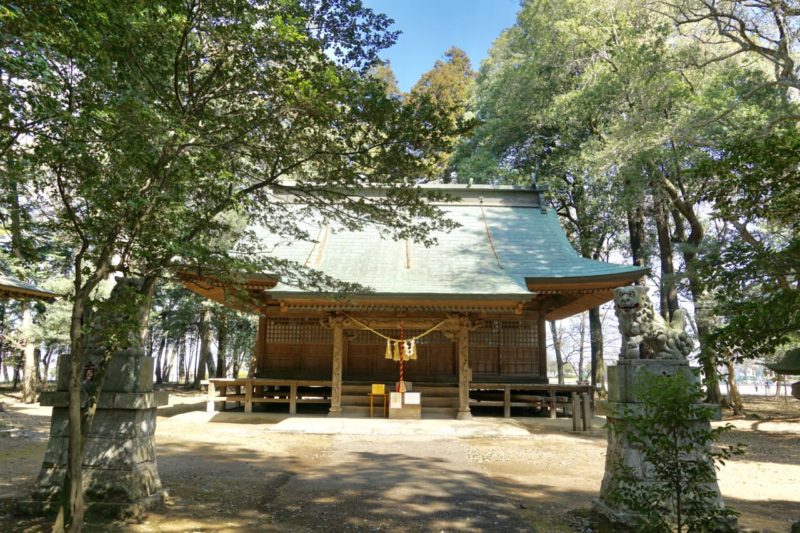

境内は彫刻が見事な社殿や、裏参道の桜並木がとても美しい事で知られる。

御祭神の菅原道真公が詠んだ和歌御朱印を頂く事ができ、最近は御朱印も人気を博している。

鎌倉時代に北野天満宮より勧請

社伝によると、正応元年(1288)に創建と伝わる。

当地近くに「成就寺」(現・廃寺)と云う寺院があったと云う。

「成就寺」の僧・元法印正善は、当社の神職・蕗田家の祖で、住職と神官を兼任。

その後の代の法印善海が「東蕗田の地に菅原道真公をお祀りするお社を造るように」という霊夢を見たため、この霊夢について京都北野「梅松院」に奏上。

御由緒には京都北野梅松院と記されているが、「北野天満宮」の社僧を務めた寺院「松梅院(しょうばいいん)」の事と思われる。

「徳勝院」「妙蔵院」と共に「北野天満宮」三院家の1つ。

現在は廃絶しているが、菅原道真の後裔とされる吉見氏が世襲した。

「北野天満宮」は「太宰府天満宮」(現・福岡県太宰府市)と共に天神信仰の中心として古くから信仰を集めた天神さま。

正応元年(1288)、白川家に懇請、勅宣を以って「北野天満宮」(現・京都府京都市)より勧請。

東蕗田の地に「天満社」として当社が創建された。

白川伯王家(しらかわはくおうけ)とも称される公家。

花山天皇の孫の延信王から始まり神祇官に伝えられた伝統を受け継いだ公家で、皇室の祭祀を司っていた伯家神道(白川流神道)の家元。

室町時代に吉田神道の吉田家と地位が逆転するまで、全国の神社を管理していた。

「成就寺」が別当寺となり、僧と神官を務めた。

中世には武将から崇敬を集める

中世には年月不詳ながら、下妻城の城主・多賀谷重経より太刀一振奉納の記録が残る。

結城氏や佐竹氏の家臣で下妻城主。

文禄元年(1592)に豊臣秀吉によって下妻城を没収されている事から、それ以前の奉納と推測できる。

元亀三年(1572)、鈴木大膳が矢大神を奉献。

記録としてあまり残っていないが戦国時代の武将と思われる。

その名が記録として残るのは、豊臣秀吉による九州平定の際の「戸次川の戦い」。

「戸次川の戦い」で、土佐国の戦国大名・長宗我部元親の嫡男である長宗我部信親(ちょうそかべのぶちか)を討ったとされる。

このように中世は地域の庶民からだけでなく、武将からも崇敬を集めたとみられる。

江戸時代には黒印地を拝受・正一位の神位を賜る

慶長九年(1605)、伊奈忠次より黒印地三石を拝受。

家康に重宝された武将・大名。

家康によって関東代官頭に任命され、関八州(関東)の幕府直轄領約30万石を管轄。

以後12代200年間に渡って伊奈氏が関東代官の地位を世襲した。

当社は東蕗田村など地域一帯の鎮守として崇敬を集めた。

宝永五年(1708)、神祇官領・卜部朝臣兼敬(吉田兼敬)から宗源宣旨により正一位の神位を賜る。

現在も裏参道の二之鳥居には「正一位天満宮」の扁額が掲げられている。

現在も裏参道の二之鳥居には「正一位天満宮」の扁額が掲げられている。

神社における神階の最高位。

江戸時代の神社は、吉田神道の吉田家が神道本所として全国の神社・神職をその支配下に置いており、地方の神社に神位を授ける権限を与えられていた。

江戸時代の氏子崇敬者による境内整備

享保十年(1725)、鳥居が建立。

享保十九年(1734)、氏子たちの寄進によって本殿が造営。

この本殿が修復されつつ現存。

この本殿が修復されつつ現存。

文政八年(1825)、石灯籠一対建立。

現在も境内に石灯籠が残る。

現在も境内に石灯籠が残る。

天保三年(1832)、拝殿が再建。

5年の歳月を費やし、多くの寄付があったと云う。

5年の歳月を費やし、多くの寄付があったと云う。

このように東蕗田村など各村の氏子崇敬者から崇敬を集めていた事が伝わる。

地域の鎮守として神饌幣帛料供進神社に指定

明治になり神仏分離。

別当寺「成就寺」は廃寺となり、蕗田家は当社の神職となった。

当社は、無格社の後に村社に昇格した。

明治二十年(1887)、近隣の「琴平神社」「大平神社」を合祀。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、蕗田村(西蕗田村・法木田村が合併)・東蕗田村・大間木村・芦ヶ谷村・芦ヶ谷新田・逆谷新田・佐兵衛新田・磯村・村貫村・新地村・新地新田・村岡新田・尾崎村・栗山村が合併して安静村が成立。

明治四十年(1907)、村社に列し、神饌幣帛料供進神社に指定。

裏参道の社号碑には「神饌幣帛料供進神社 天満社」の文字が残る。

裏参道の社号碑には「神饌幣帛料供進神社 天満社」の文字が残る。

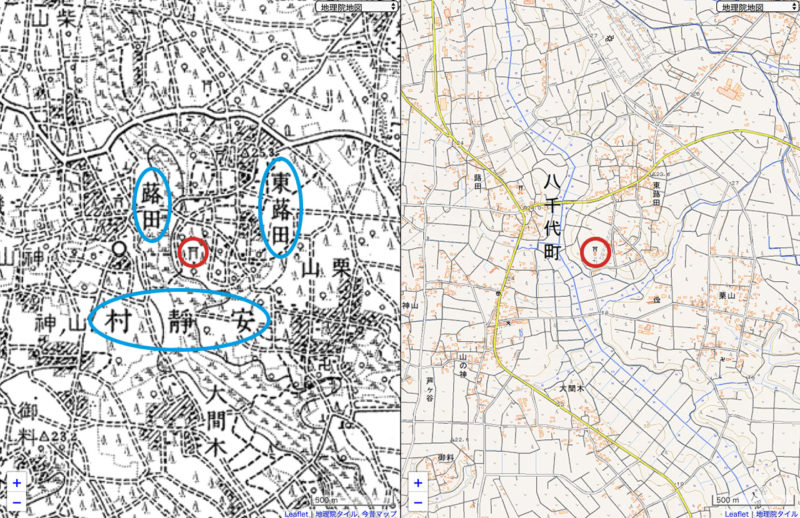

明治四十年(1907)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社の鎮座地で、鎮座地は今も昔も変わらない。

地域一帯の村が合併した「安静村」の文字を見る事ができ、「東蕗田」「蕗田」と云う地名も見る事ができる。

当社は神饌幣帛料供進神社として、こうした地域一帯の鎮守を担った。

明治四十二年(1909)、「八幡神社」「雷電神社」を合祀。

黒潰れと低解像度で分かりにくいとは思うが、茅葺屋根の社殿だった事が窺える。

昭和二十八年(1953)、本殿の屋根を銅板葺に改築。

昭和三十五年(1960)、拝殿屋根を銅板葺に改築。

その後も境内整備が行われ現在に至っている。

境内案内

農道の先の表参道・写真映えする手水舎

最寄駅は宗道駅になるが直線で約5kmと離れており、車でも10分以上の距離。

「筑波サーキット」から西に約1kmほどの距離で、のどかな田畑の広がるエリア。

表参道は南向きにあり、農道から入っていく形で車などの進入は禁止。

車の場合は裏参道から向かうと駐車場が設けられている。

車の場合は裏参道から向かうと駐車場が設けられている。

表参道には昭和六十二年(1987)に建立された鳥居。

表参道には昭和六十二年(1987)に建立された鳥居。

扁額には「天満宮」の文字。

扁額には「天満宮」の文字。

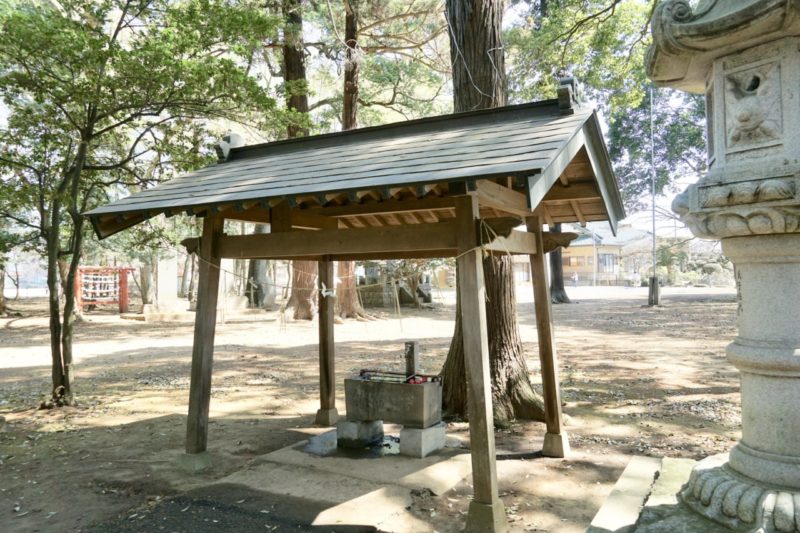

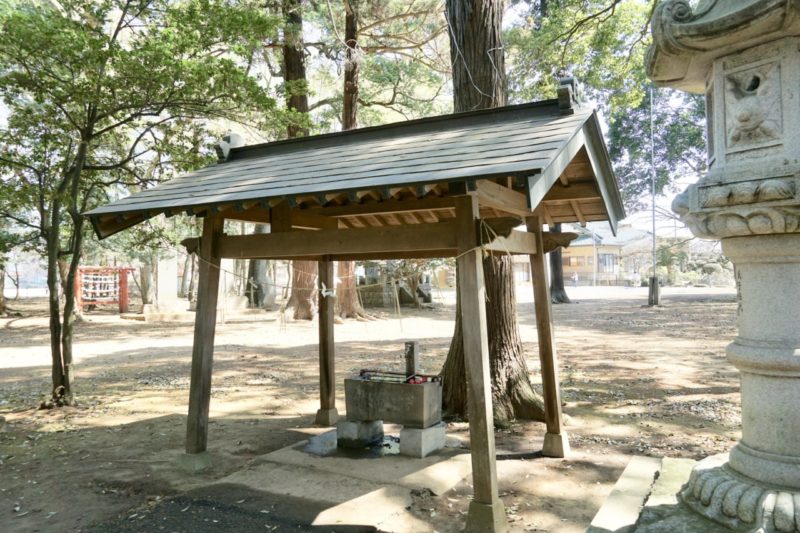

鳥居を潜った先、右手に手水舎。

水盤は文久三年(1863)に奉納されたもの。

水盤は文久三年(1863)に奉納されたもの。

この手水舎が、写真映え(インスタ映え)スポットとして人気。(時期による)

水盤の中をキラキラと美しく光るもの。

水盤の中をキラキラと美しく光るもの。

中には綺麗なガラス玉。

中には綺麗なガラス玉。

手水舎1つをとってもこうして整備すると、何とも素敵な空間になる。

手水舎1つをとってもこうして整備すると、何とも素敵な空間になる。

こうした遊び心や参拝者を楽しませる心は本当に素晴らしい。

こうした遊び心や参拝者を楽しませる心は本当に素晴らしい。

裏参道は桜並木が美しい桜の名所

一方で北側の裏参道は県道56号から入る形。

運動公園の駐車場もあるため、一般的には裏参道から参拝する形がよいだろう。

運動公園の駐車場もあるため、一般的には裏参道から参拝する形がよいだろう。

昭和四十七年(1972)建立の一之鳥居。

昭和四十七年(1972)建立の一之鳥居。

綺麗に整備された裏参道は約200mの桜並木。

桜の時期はとても美しい参道となる。

桜の時期はとても美しい参道となる。

2019年に参拝時は、満開の桜が散りだし桜の絨毯を作っていた。

2019年に参拝時は、満開の桜が散りだし桜の絨毯を作っていた。

参道を進むと二之鳥居。

朱色の両部鳥居と桜の組み合わせがとても美しい。

朱色の両部鳥居と桜の組み合わせがとても美しい。

裏参道は左手に児童公園。

右手には野球グランドが整備。

右手には野球グランドが整備。

地域から親しまれ整備されているのが伝わる。

地域から親しまれ整備されているのが伝わる。

美しい桜並木の写真を他にも幾つか。

両部鳥居側から。

両部鳥居側から。

とても美しい参道なので、ぜひ桜の季節にも参拝してほしい。

とても美しい参道なので、ぜひ桜の季節にも参拝してほしい。

桜の季節の夜は毎日夜桜のライトアップも行われる。

2019年ライトアップ期間:4月13日まで。

ライトアップ時刻:17時半頃-22時半頃

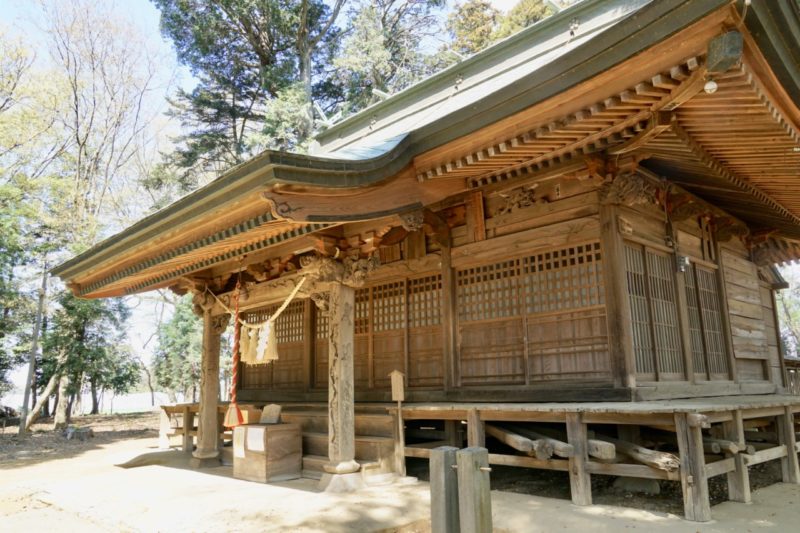

彫刻が見事な江戸時代造営の社殿

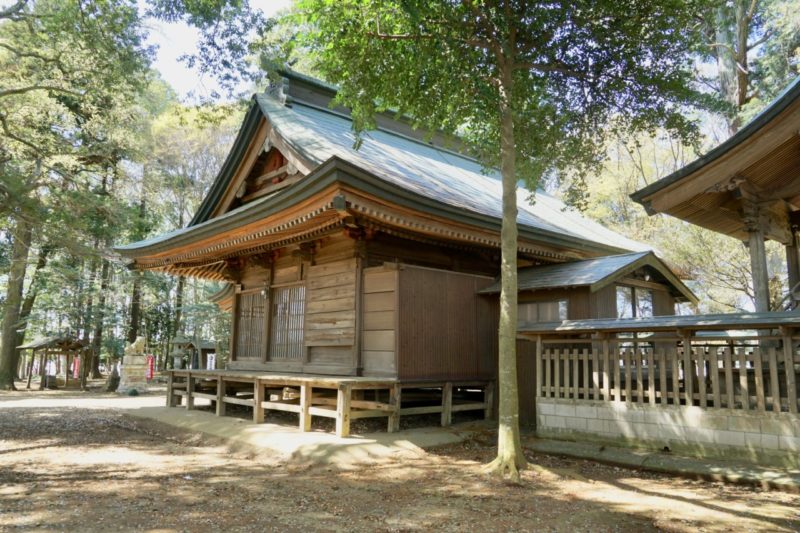

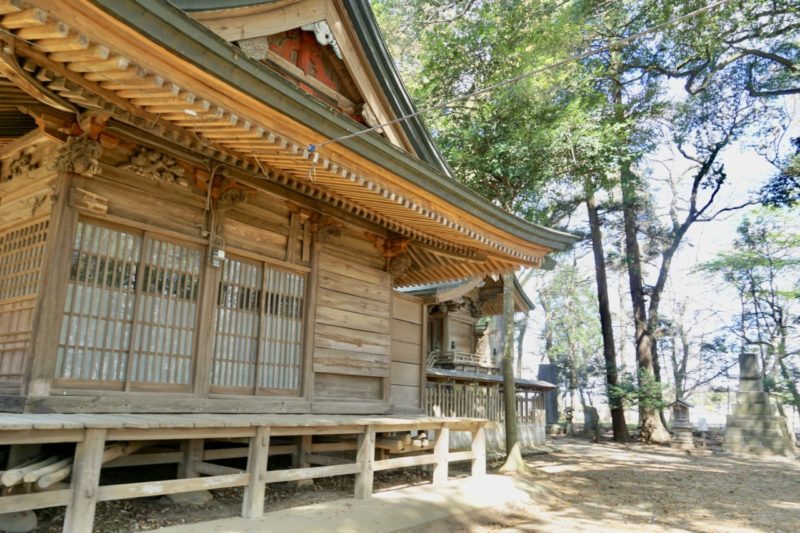

拝殿は天保三年(1832)に造営されたもの。

5年の歳月を費やし造営されたと伝わり、見事な彫刻が施されている。

5年の歳月を費やし造営されたと伝わり、見事な彫刻が施されている。

両柱にはかなり彫りの深い梅の木が彫られており、他ではあまり見たことがない素晴らしい意匠。

両柱にはかなり彫りの深い梅の木が彫られており、他ではあまり見たことがない素晴らしい意匠。

天神さまと梅の伝承を偲ぶ。

天神さまと梅の伝承を偲ぶ。

他では中々お目にかかれない美しい拝殿。

他では中々お目にかかれない美しい拝殿。

彫刻は大変細かく彫りも深いもので、宮大工の確かな技術の高さが伝わる造形。

彫刻は大変細かく彫りも深いもので、宮大工の確かな技術の高さが伝わる造形。

どこを見ても手が込んでいて素晴らしい。

どこを見ても手が込んでいて素晴らしい。

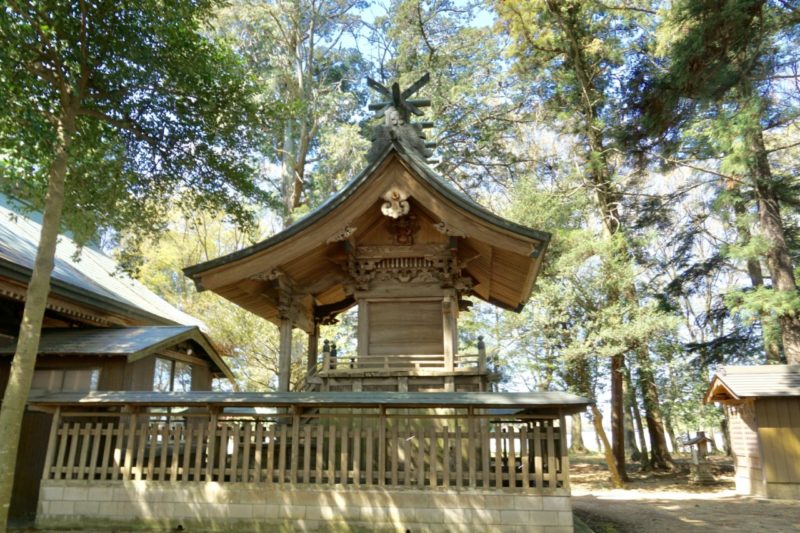

本殿は、享保十九年(1734)に造営。

こちらも彫刻が実に素晴らしい。

こちらも彫刻が実に素晴らしい。

細かい龍の彫り物や獏の彫り物。

細かい龍の彫り物や獏の彫り物。

屋根を支えるがまんさま(鬼)のような彫り物もあったりと表情豊か。

屋根を支えるがまんさま(鬼)のような彫り物もあったりと表情豊か。

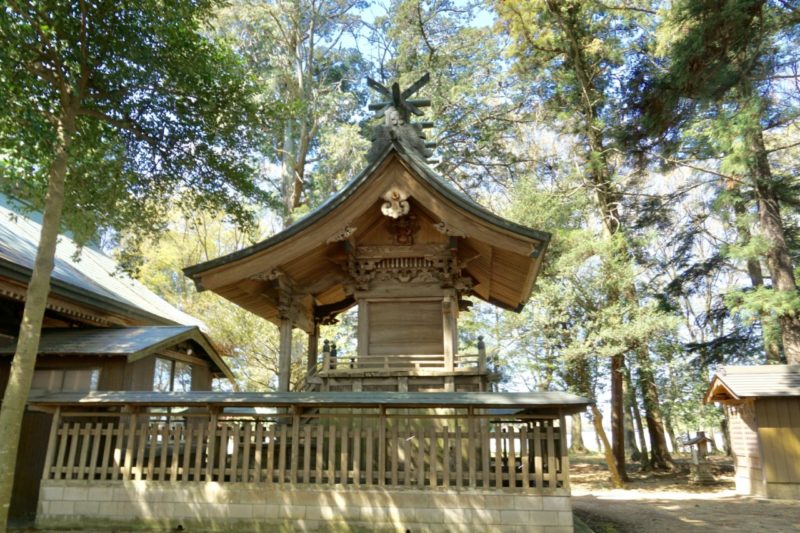

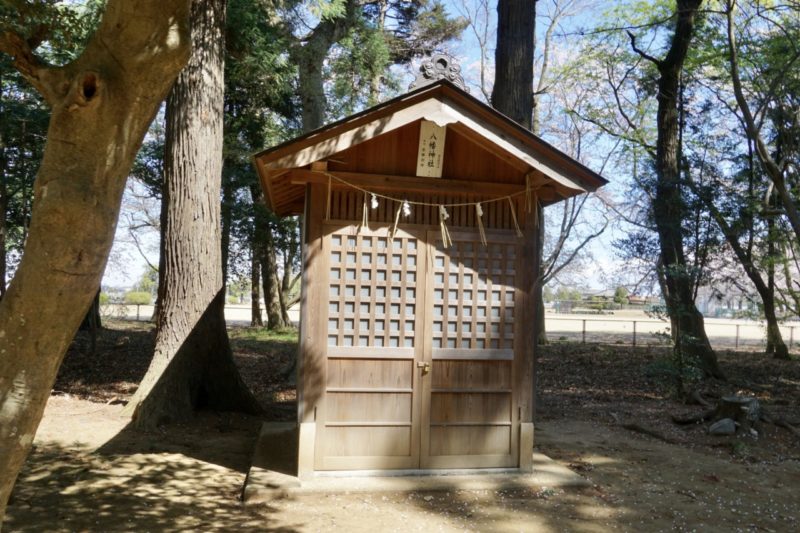

多くの境内社や歴史を伝える石碑

社殿の裏手に多くの境内社が並ぶ。

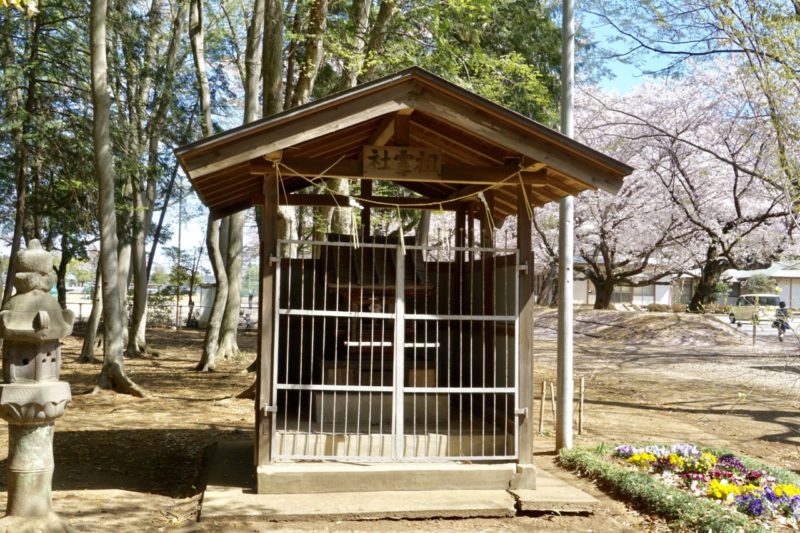

左には稲荷神社・東照宮の小祠。

左には稲荷神社・東照宮の小祠。

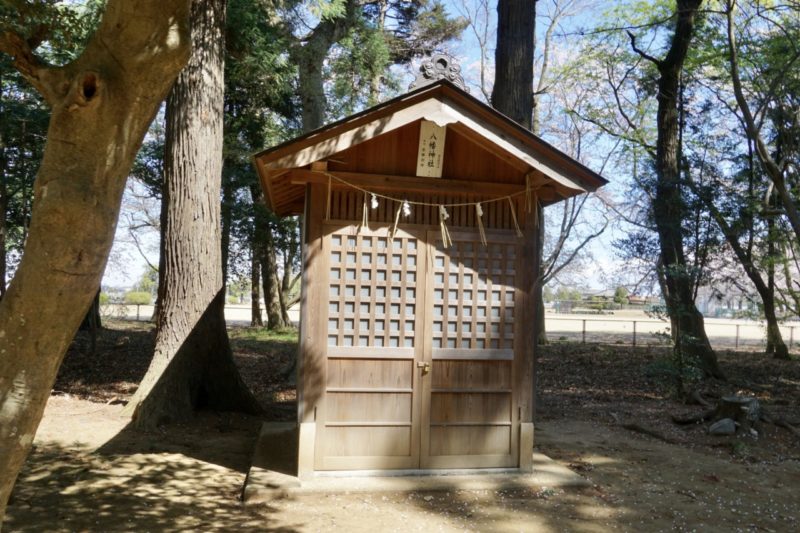

その隣に八幡神社。

その隣に八幡神社。

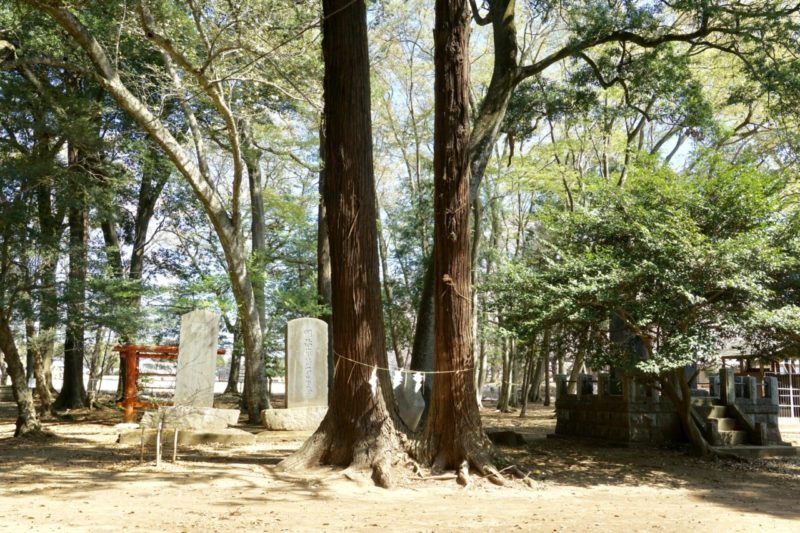

明治三十五年(1902)に菅原道真の千年忌を迎えたため、その記念の菅公一千年碑。

明治三十五年(1902)に菅原道真の千年忌を迎えたため、その記念の菅公一千年碑。

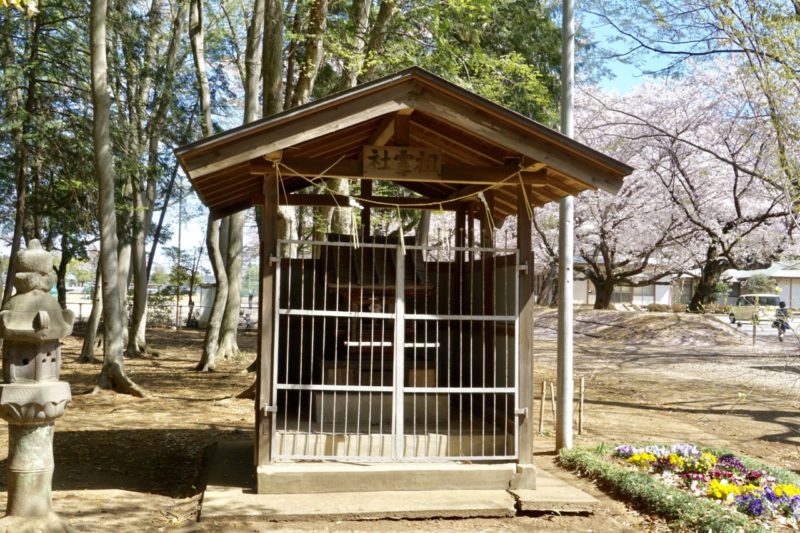

三峯神社。

三峯神社。

善然神石塔。

善然神石塔。

疫社二社と並ぶ。

疫社二社と並ぶ。

更に少し離れた所に祖霊社。

氏子の祖霊を祀る。

氏子の祖霊を祀る。

近くには戦没慰霊碑も。

近くには戦没慰霊碑も。

表参道左手に雷電社。

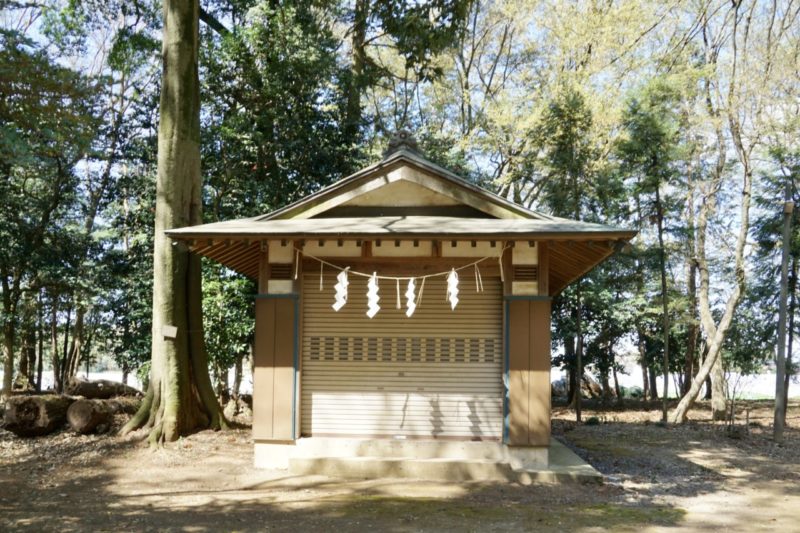

その奥に天照大御神を祀る大日神社。

その奥に天照大御神を祀る大日神社。

いずれも当地周辺から遷座されたものと見られる。

いずれも当地周辺から遷座されたものと見られる。

狛犬・江戸時代の石灯籠・夫婦杉など

表参道途中に一対の狛犬。

昭和五十五年(1980)奉納。

昭和五十五年(1980)奉納。

子持ちと玉持ちの岡崎現代型だが、表情が少しユニーク。

子持ちと玉持ちの岡崎現代型だが、表情が少しユニーク。

その近くに一対の石灯籠。

文政八年(1825)に建立されたものが現存。

文政八年(1825)に建立されたものが現存。

どちらにも文政八年の銘が残る。

どちらにも文政八年の銘が残る。

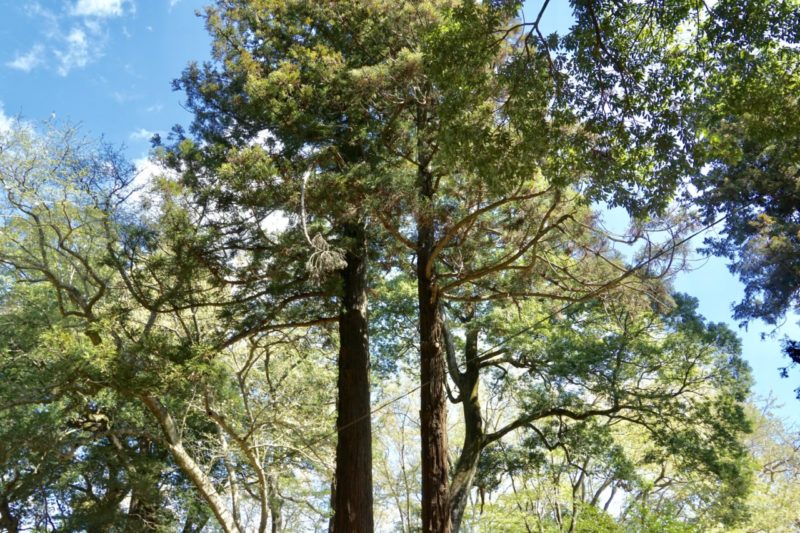

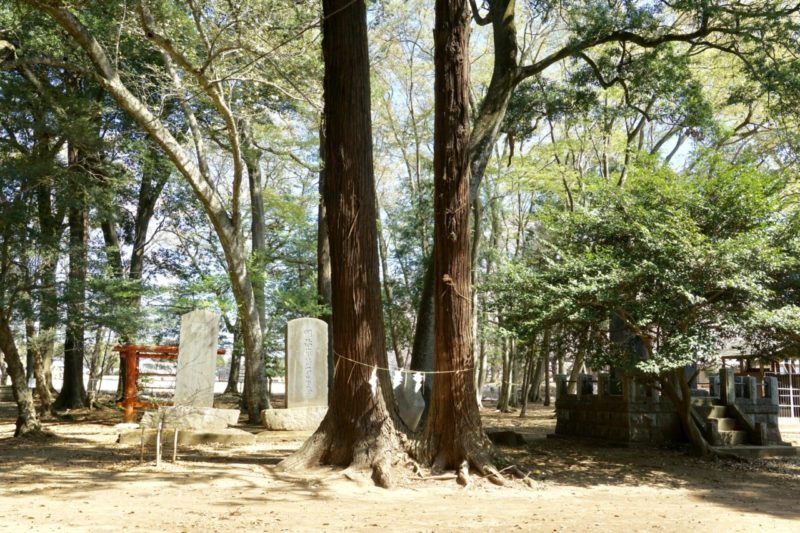

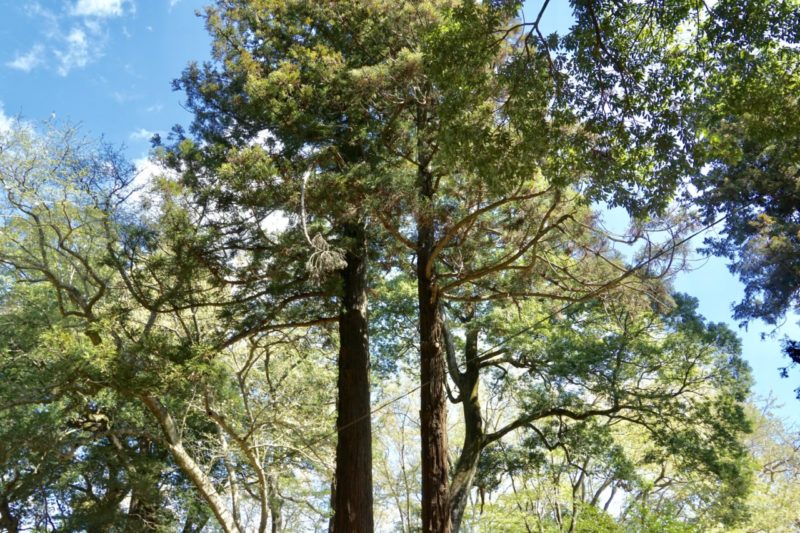

境内の右手に夫婦杉。

縁結び・夫婦和合の象徴として信仰を集めている。

縁結び・夫婦和合の象徴として信仰を集めている。

境内は緑が多く、樹齢を重ねた木々に囲まれている。

境内は緑が多く、樹齢を重ねた木々に囲まれている。

菅原道真公が詠んだ和歌御朱印

御朱印は社務所にて。

参集殿の先が社務所になっており、社務所入口の案内が出ているので分かりやすい。

参集殿の先が社務所になっており、社務所入口の案内が出ているので分かりやすい。

御朱印は御祭神である菅原道真公が詠んだ和歌の御朱印を用意しているのが特徴。

種類は複数あり、今後も道真公が詠んだ和歌御朱印を増やしていく予定で、いずれも期間限定ではなく通年お受けする事ができる。

種類は複数あり、今後も道真公が詠んだ和歌御朱印を増やしていく予定で、いずれも期間限定ではなく通年お受けする事ができる。

見開きで菅公が詠んだ和歌御朱印を通年で複数用意。(順次追加予定あり)

各和歌御朱印に合わせたデザインの1頁御朱印も複数用意。

境内社7社(大日神社・三峰神社・稲荷神社・雷電社・八幡神社・東照宮・疫社二社)の御朱印も用意。

祭事や季節に応じて限定御朱印あり。

※御朱印の詳細は公式サイトにて。

以下、筆者が頂いた御朱印の和歌を紹介。

梅の和歌

東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ

東風が吹いたら(春が来たら)芳しい花を咲かせておくれ、梅の木よ。大宰府に行ってしまった主人(私)がもう都にはいないからといって、春の到来を忘れてはならないよ。

至誠の和歌

心だに 誠の道にかなひなば 祈らずとても 神や守らむ

心に誠意を持ち、道理にかなった行動をしていれば、殊更祈らなくても神は守って下さる。

桜の和歌

桜花 主を忘れぬものならば 吹き来む風に 言伝てはせよ

桜の花よ、主人を忘れないでいてくれるなら、吹き込む風に乗せて、私への言伝を届けておくれ。

こうした御朱印の展開は、菅公の和歌を知る事ができるとても素晴らしい施策。

女性の神職さんがとても丁寧に対応して下さる。

桜参道の御朱印帳・限定御朱印付き

オリジナルの御朱印帳も用意。

大サイズの御朱印帳に当社の裏参道の桜並木をデザインしたもので、昼桜・夜桜の2種類を用意。

大サイズの御朱印帳に当社の裏参道の桜並木をデザインしたもので、昼桜・夜桜の2種類を用意。

裏面は和歌が載り、それぞれに限定御朱印付きで、「福結び御守護」の祈願をしたものを頒布。

裏面は和歌が載り、それぞれに限定御朱印付きで、「福結び御守護」の祈願をしたものを頒布。

御朱印帳を留める縁結びの水引バンドなども人気。

御朱印帳を留める縁結びの水引バンドなども人気。

オリジナル御朱印帳以外にも御朱印帳を用意。

こちらはいずれも汎用のもの。

こちらはいずれも汎用のもの。

授与品も数多く用意されているため、お受けするのもよいだろう。

所感

東蕗田村など地域一帯の鎮守であった当社。

かつては神仏習合の元、別当寺による管理で崇敬を集めたものと思われる。

古くから氏子崇敬者からの崇敬は篤く、現存する社殿などからも伝わる。

特に拝殿・本殿の彫刻は実に見事であり、素晴らしいの一言。

鬱蒼とした緑に囲まれた境内からは、古くからの村の鎮守の姿を感じさせてくれる。

女性神職さんは鑑定士の資格も保有していると云い、御祈願のみでなく相談なども受け付けている。

最近は菅公が詠んだ和歌御朱印を授与するなど、様々な努力をされているのが伝わり、とても丁寧に対応して下さったのが有り難い。

初参拝した時は殆ど知られていない神社であったと思うが、素晴らしい境内や、和歌御朱印、丁寧な対応など評判を呼び、今ではすっかり人気の一社になっている。

アクセスがよいとは言えない場所に鎮座しているが、足を伸ばして参詣したい良社。

実に美しい桜並木は必見で、桜の時期に参拝できた事が嬉しい。

神社画像

[ 表参道 ]

[ 鳥居 ]

[ 表参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 裏参道鳥居 ]

[ 社号碑 ]

[ 裏参道 ]

[ 裏参道二之鳥居 ]

[ 児童公園 ]

[ 野球グラウンド ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 石灯籠 ]

[ 東照宮・稲荷神社 ]

[ 八幡神社 ]

[ 石碑 ]

[ 三峯神社 ]

[ 石塔 ]

[ 疫社二社 ]

[ 神輿庫 ]

[ 雷電社 ]

[ 大日神社 ]

[ 御籤掛・絵馬掛 ]

[ 灯籠 ]

[ 境内風景 ]

[ 夫婦杉 ]

[ 石碑 ]

[ 祖霊社 ]

[ 参集殿 ]

[ 社務所 ]

コメント