目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧石川村(大田区石川町)の鎮守

東京都大田区石川町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、旧石川村の鎮守。

元は「神明社」であり、その後村内にあった「白山社」を合祀している。

特に「白山社」は古くから歯痛に霊験ありとして信仰を集めた。

東京工業大学大岡山キャンパスに隣接しており、当社までの坂は「神明坂」と呼ばれている。

現在は神職の常駐はなく「雪ヶ谷八幡神社」の兼務社となっている。

神社情報

石川神社(いしかわじんじゃ)

御祭神:天照大神・白山姫命

社格等:─

例大祭:10月上旬の土・日曜

所在地:東京都大田区石川町1-19-1

最寄駅:緑が丘駅・大岡山駅・石川台駅

公式サイト:https://yukigaya.info/ishikawa/

御由緒

正保年間(1644年~1648年)開村以来の鎮守である。 古くは石川村のみならず遠く品川界隅に至るまで崇敬者が多く、ことに「歯痛を患うとき祈りて験を得る」と文政11年(1828年)に記された新編武蔵風土記稿(しんぺんむさしのくにふどきこう)に記されている。

現在でも、除夜祭の際にお配りする御神箸を用いて食すれば忽に歯痛治まると云われる。(公式サイトより)

歴史考察

石川村の成立と村名由来・村の鎮守の神明社

社伝によると、正保年間(1645年-1648年)に創建と云う。

石川村が開村して以来の鎮守と伝えられている。

石川村の由来は、江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』によると、近くを流れる呑川(のみかわ)の別称が石川であったとされている。

石川村は小さな農村集落であったようだ。

当社は石川村の鎮守として、伊勢信仰の「神明社」として崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(石川村)

神明社

村の南にあり。此地の鎮守なれとも至て小祠なり。

白山社

除地三畝三歩。村の南、村民孝右衛門がかまへのうちにあり。土人、歯痛を患るとき祈て験を得るという。鎮座の年代傳はらす。

稲荷社

年貢地四歩。村の中央にあり、これも村民孝右衛門のもちなり。

石川村の「神明社」と記されているのが当社。

「此地の鎮守」と記されているように石川村の鎮守であった。

「至て小祠なり」あるように、この頃から規模の小さな鎮守であった事が窺える。

歯痛止めの神様として崇敬を集めた白山社

『新編武蔵風土記稿』に記された石川村の神社の中でも、「白山社」には一文が添えられている。

「土人、歯痛を患るとき祈て験を得るという。」と記されていて、歯痛に対する祈願が多くあり、多くの崇敬者を集めたようだ。

白山信仰とは石川県と岐阜県にまたがる白山に関わる山岳信仰。

加賀国一之宮「白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)」が全国に2,000社程ある白山信仰の総本社とされる。

白山信仰の神社は、「白山(はくさん)」の語呂合わせから「歯苦散(はくさん)」とも云われ、歯の苦しみが散じるとして、歯の痛みを止めるのに霊験あらたかな神様とされる事が多い。

当社に合祀された白山社の御利益も正にこうした信仰によるものであろう。

現在でも、除夜祭の際にお配りする御神箸を用いて食事をすれば、歯痛が治まると信仰されている。

明治以降の当社と石川町の歩み・白山社を合祀

明治に入り神仏分離。

当社は無格社であった。

明治二十二年(1889)、石川村・下池上村・桐ヶ谷村・久ヶ原村・徳持村・堤方村・市野原村・雪ヶ谷村・池上村・道々橋村の10村が合併し、池上村が成立。

当地は荏原郡池上村大字石川と呼ばれ、石川(現在の石川町)の鎮守とされた。

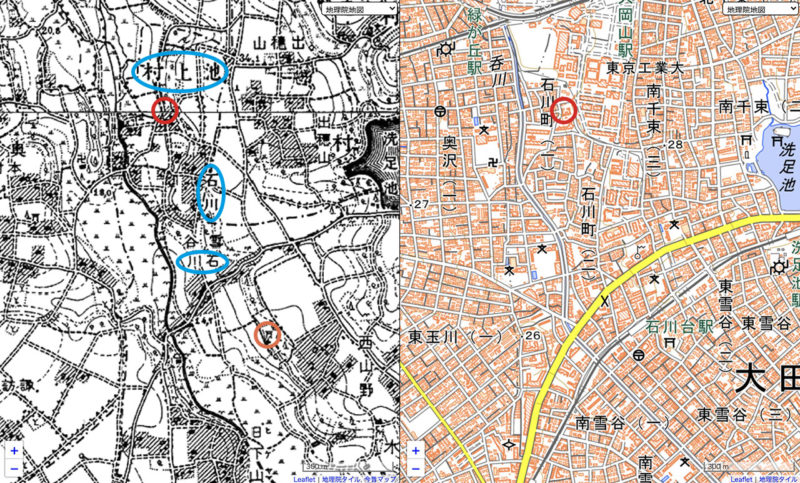

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当時の古地図には池上村の石川地域を見る事ができる。

石川といった地名を見る事ができ、現在の石川町とほぼ一致する範囲。

橙円で囲ったのは現在の本務社である「雪ヶ谷八幡神社」。

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地だが、残念ながら神社の地図記号は記されていない。

江戸時代の頃より小祠とあったように小さな神社であったため、地図上には表記されていないものと見られる。

明治後期は、合祀政策が押し進められた時代。

旧石川村にあった「白山社」は当社に合祀されたものと見られ、現在の御祭神や御由緒にも「歯痛止め」が記されている事からも間違いがないだろう。

「稲荷社」も境内末社として当社に鎮座している。

この頃には石川の鎮守として「神明社」から「石川神社」の名に改称。

当社に繋がる閑静な坂道を古くから「神明坂」と呼んだ事から、「神明社」であった当社へ村の神社が合祀されていった事が窺える。

当社に繋がる閑静な坂道を古くから「神明坂」と呼んだ事から、「神明社」であった当社へ村の神社が合祀されていった事が窺える。

大正十二年(1923)、池上線が開通し「石川駅」が開業。

その後すぐに現在の「石川台駅」に改称。

大正十三年(1924)、東京高等工業学校(現・東京工業大学)が浅草区蔵前から移転。

これが現在の大岡山キャンパスとなっていて当社に隣接している。

昭和二十二年(1947)、大田区の成立と共に大田区石川町となる。

その後町域調整があり、中原街道まで石川町2丁目が広がり現在に至っている。

当社は石川町1丁目の大部分と、2丁目(町域調整で広がった地域は「雪ヶ谷八幡神社」の氏子地域)の氏神様として、現在に至っている。

境内案内

東工大大岡山キャンパスの南に鎮座

最寄駅の大岡山駅からは徒歩10分程の距離。

東京工業大学の大岡山キャンパスの南側に隣接するように鎮座。

参道の入口は当社が「神明社」だった頃に由来した「神明坂」という坂に面している。

「石川神社」と書かれた幟旗が出ているので、それを目印にするとよい。

「石川神社」と書かれた幟旗が出ているので、それを目印にするとよい。

整備された参道。

整備された参道。

その先が境内となっている。

その先が境内となっている。

一方で東工大大岡山キャンパスから突っ切るような道も。

本館から西へ抜ける路地。

本館から西へ抜ける路地。

この路地からも細い細い横道が広がっていて境内の裏手に出る事ができる。

この路地からも細い細い横道が広がっていて境内の裏手に出る事ができる。

こぢんまりとした境内・社殿とお稲荷様

参道を進むとこぢんまりとした境内。

奥に鳥居。

奥に鳥居。

その先に石段があり社殿。

その先に石段があり社殿。

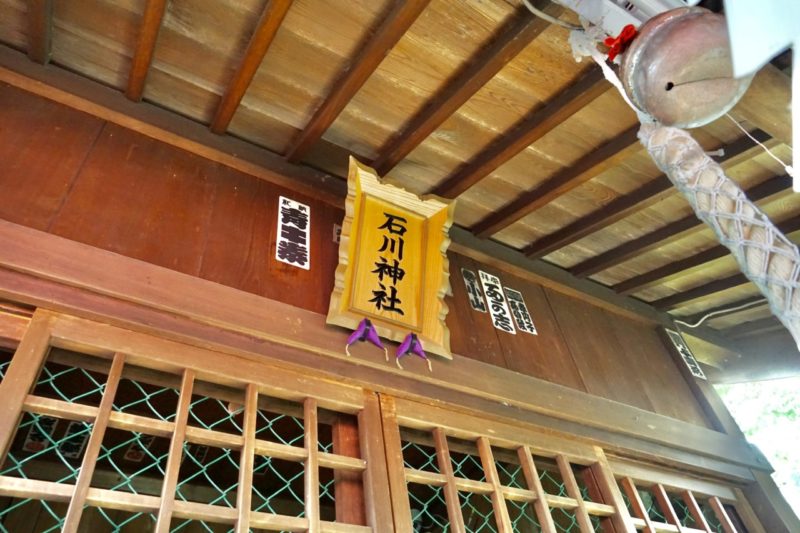

石川神社の小さな社殿。

江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』で「小祠」と記されていた当社。

江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』で「小祠」と記されていた当社。

こちらは覆殿になっており、中に祠が祀られている。

こちらは覆殿になっており、中に祠が祀られている。

社殿の左手に稲荷社の小祠。

村内にあった稲荷社が当社境内に遷座したものと思われる。

村内にあった稲荷社が当社境内に遷座したものと思われる。

小ぶりの神狐像も。

小ぶりの神狐像も。

御朱印は本務社の雪ヶ谷八幡神社にて

境内右手には社務所。

こちらは普段は無人で祭礼の際などに使用される。

こちらは普段は無人で祭礼の際などに使用される。

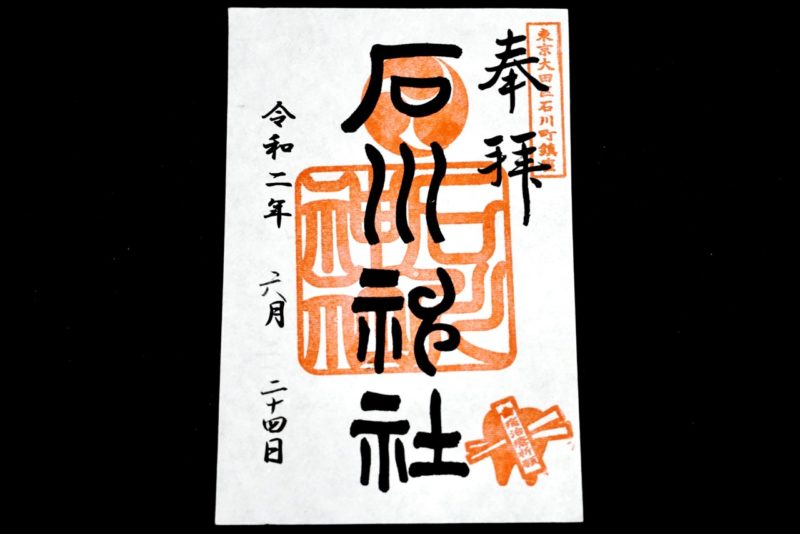

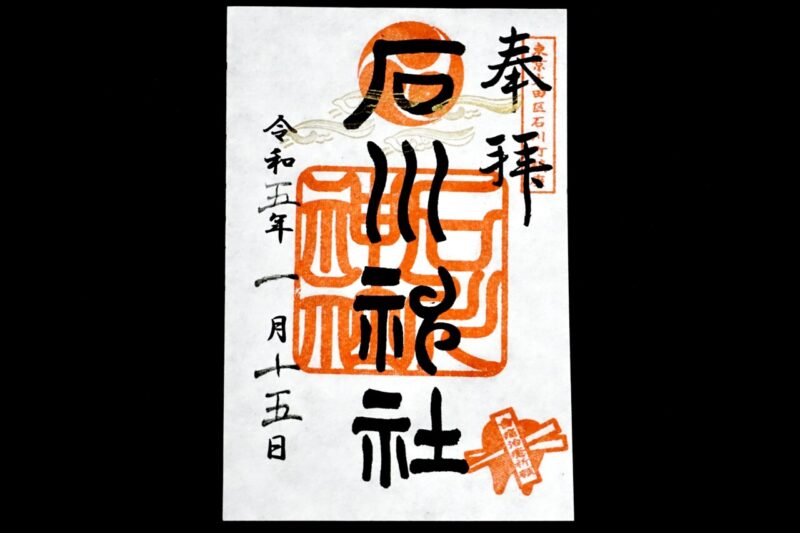

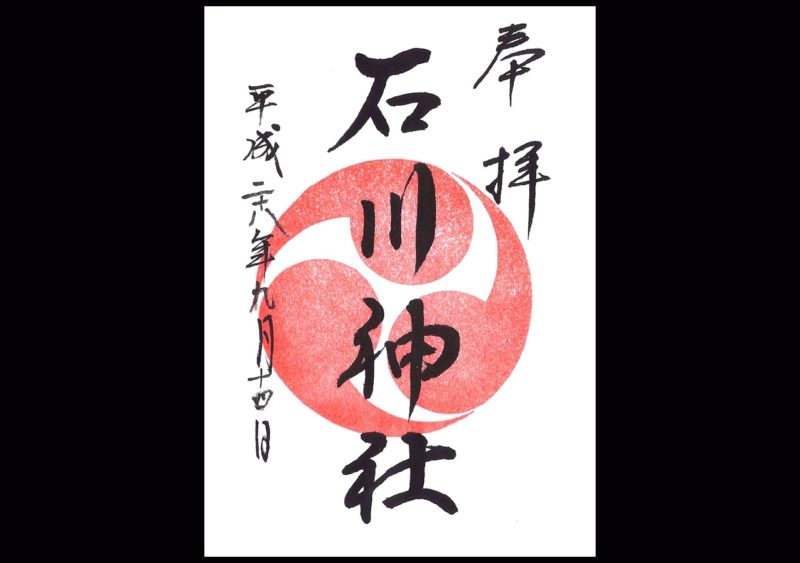

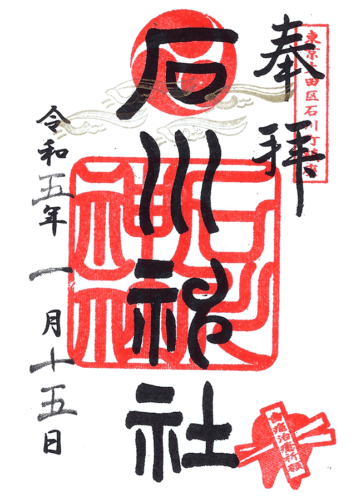

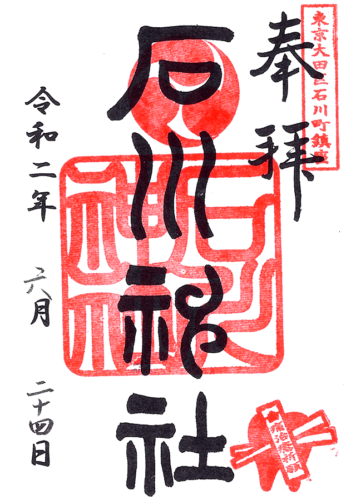

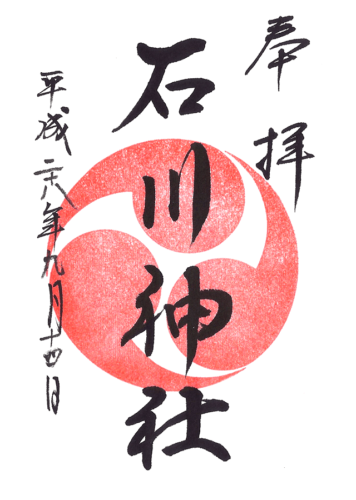

御朱印は「石川神社」の朱印と、三つ巴紋。

合祀された「白山社」が歯痛止めの神様として信仰を集めたことから、歯痛治癒祈願と記された歯と箸の印も押印される。

合祀された「白山社」が歯痛止めの神様として信仰を集めたことから、歯痛治癒祈願と記された歯と箸の印も押印される。

2023年正月に頂いた干支のうさぎ入り御朱印。

2023年正月に頂いた干支のうさぎ入り御朱印。

所感

大田区石川町の鎮守として信仰されている当社。

旧石川村が成立した時から、「神明社」は村の鎮守として祀られていたとあり、古くから小さな神社ながら地域からの崇敬を集めていたのだろう。

明治以後になり村内にあった「白山社」を合祀し、「稲荷社」を境内末社として遷座させたと思われ、石川村の神社が当社に集まった事が分かる。

現在も大変規模の小さな神社であり、一見すると東工大の一画に見間違えそうな位置に鎮座しているものの、境内は比較的綺麗で地域によって維持されているのが伝わる。

かつての村の鎮守が、小さいながらも今もこうして維持されているのは、氏子の崇敬によるものであり、現代において大切にしたい部分である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

「雪ヶ谷八幡神社」社務所にて。

※御朱印は本務社「雪ヶ谷八幡神社」にて頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 2023年干支

- 通常

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2023/01/15(御朱印拝受)

参拝日:2020/06/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/09/14(御朱印拝受)

コメント