目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

下総国総鎮守・葛飾八幡宮

千葉県市川市八幡に鎮座する神社。

旧社格は県社で、地域一帯の総鎮守。

当宮は国府の近くに創建された「国府八幡宮」であり、その事から下総国総鎮守とされる。

葛飾地区の中心として崇敬を集め、国指定天然記念物の御神木「千本公孫樹」も有名。

境外には禁足地「八幡の藪知らず」が存在している。

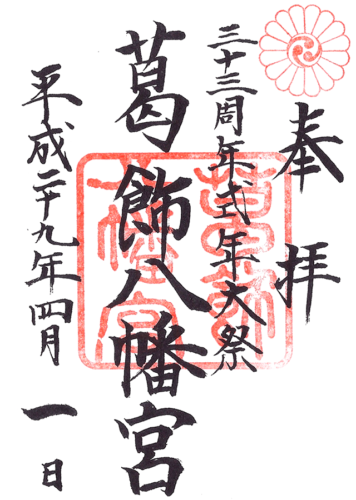

平成二十九年(2017)には、33年に1度の三十三周年式年大祭が開催された。

神社情報

葛飾八幡宮(かつしかはちまんぐう)

御祭神:誉田別命(応神天皇)・息長帯姫命(神功皇后)・玉依比売命

社格等:県社

例大祭:9月15日(ボロ市)・10月(3年に1度の八幡祀)・4月(33年に1度の式年大祭)

所在地:千葉県市川市八幡1-2-1

最寄駅:京成八幡駅・本八幡駅

公式サイトhttps://www.katsushikahachimangu.com/

御由緒

御創建は平安朝の昔、寛平年間(889-898)宇多天皇の勅願により下総の国総鎮守八幡宮として御鎮座、以来歴朝の御崇敬篤く、代々の国司・郡司をはじめ、国民の信仰深く、下総の国における葛飾文化、八幡信仰の中心となり、なかでも平将門の奉幣、源頼朝の社殿改築、太田道灌の社壇修復後、徳川家康の御朱印地社領52石の寄進等その尊信は篤いものでありました。また、御主神応神天皇の御事蹟により、文教の祖神、殖産興業、殊に農業守護の神として近郊の信仰をあつめております。毎年9月15日の御例祭日より20日まで、広大な境内で催される農具市の盛況さは、古来より関東一と称されています。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

下総国の国府八幡宮として創建

社伝によると、寛平年間(889年-898年)に創建と伝わる。

宇多天皇の勅願により、京都の「石清水八幡宮」を勧請。

下総国(しもうさのくに)の国府を守護する八幡宮として創建された歴史を持つ。

国司が政務を執る施設が置かれた都市。

その国の政治的中心地。

下総国の国府を守護する下総国の国府八幡宮として当宮は大いに崇敬を集めた。

国府の近くに創建された八幡宮の事を「国府八幡宮」と呼び、国衙(役所が置かれた区画)の鎮守とされ、各国に置かれる事が多かった。

広範囲に及ぶ葛飾郡の鎮守

当宮や国府が置かれた地域は下総国葛飾郡と呼ばれる一帯。

当宮はそうした一帯の総鎮守とされた。

下総国の国府が葛飾郡に置かれ(現・市川市)、下総国の政治的な中心であったと云われ、『万葉集』にも葛飾の名を見る事ができる大変古い地名である。

足の音せず行かむ駒もが葛飾の真間の継橋やまず通はむ(詠み人知らず)

葛飾の真間の手児名がありしかば真間のおすひに波もとどろに(詠み人知らず)

葛飾の真間の浦廻を漕ぐ船の船人騒く波立つらしも(詠み人知らず)

他にも『万葉集』からは多くの葛飾を詠んだ歌を見る事ができる。

下総国葛飾郡は、後に武蔵国と下総国に分割され、さらに何度かの分割を経た歴史を辿る。

古くはかなり広範囲の一帯を「葛飾」と呼んでいた。

現在に置き換えると、千葉県市川市・船橋市・浦安市・野田市・流山市・柏市・松戸市、埼玉県幸手市・吉川市・三郷市、茨城県古河市、東京都葛飾区・墨田区・江東区・江戸川区、にまたがる広大な郡であり、1都3県にまたがる広大な区域だった。

当宮は下総国における葛飾文化・八幡信仰の中心として崇敬を集めた。

現在も「葛飾八幡宮」として葛飾の名を冠している事からも察する事ができる。

現在も「葛飾八幡宮」として葛飾の名を冠している事からも察する事ができる。

平将門・源頼朝・千葉氏・太田道灌など多くの武将から崇敬を集める

宇多天皇の勅願によって創建した当宮は、朝廷からの崇敬の他、時代の権力者からの崇敬も篤く、特に武神として東国武士たちからの崇敬を集めた。

平安時代中期、平将門による奉幣が行われて伝承が残る。

当地には将門の伝承(八幡の藪知らずなど)が幾つか残っている。

平安時代中期の関東の豪族・桓武天皇の五世子孫。

下総国・常陸国で伯父の平国香・平良兼ら一族と将門との争いが発生し、一族の争いが、やがては関東諸国を巻き込む争いへ発展する事になり「平将門の乱」が勃発。

争いの延長でやむを得ず将門は国府を襲撃して印綬を没収、関東一円を手中に収め京の朝廷・朱雀天皇に対抗して「新皇(しんのう)」を自称し、独自に岩井(現・茨城県坂東市)に政庁を置いて東国(坂東)の独立を標榜した。

朝廷は将門を朝敵とみなし討伐軍を結成、天慶三年(940)2月14日、藤原秀郷・平貞盛らとの戦いで、飛んできた矢が将門の額に命中し討死。

治承四年(1180)、源頼朝が下総国府へ入ると自ら参詣して源氏の武運を祈願。

頼朝が参拝した際に頼朝の馬が石に蹄の跡を残したと伝わる「駒どめの石」が現在も残る。

頼朝が参拝した際に頼朝の馬が石に蹄の跡を残したと伝わる「駒どめの石」が現在も残る。

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。

鎌倉を本拠として関東を制圧し、源義仲や平氏を滅亡させ、戦功のあった弟の源義経を追放、奥州藤原氏を滅ぼして全国を平定。

建久年間(1190年-1199年)、頼朝は千葉常胤に命じて社殿を修復。

源氏の氏神である八幡神への崇敬を強く感じるエピソード。

千葉氏中興の祖とされる武将。

頼朝に加勢した常胤は平家との戦いや奥州藤原氏との戦いで活躍し、千葉氏を地方豪族から筆頭御家人の地位まで押し上げた。

常胤以降、一族は諱に「胤」の一字を受け継ぐことが多くなる。

文明十一年(1479)、太田道灌が関東の安泰を祈って参拝し社殿の修理を行う。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

他にも千葉氏、上総氏、安房国の里見氏など房総の武士団から大いに崇敬を集めた。

徳川将軍家からの庇護

天正十八年(1590)、徳川家康が関東移封によって江戸入り。

天正十九年(1591)、家康によって朱印地52石を賜っている。

幕府よりり寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

以後、徳川将軍家からも多大な崇敬を集めた。

江戸時代には佐倉街道(成田街道)が整備され八幡宿が成立。

当宮を中心に栄え、現在の八幡地区(本八幡駅周辺)の基礎を築いた。

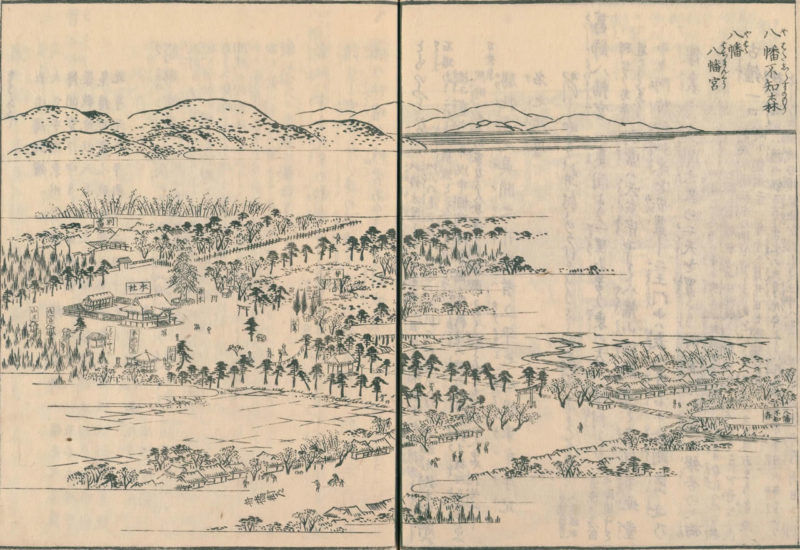

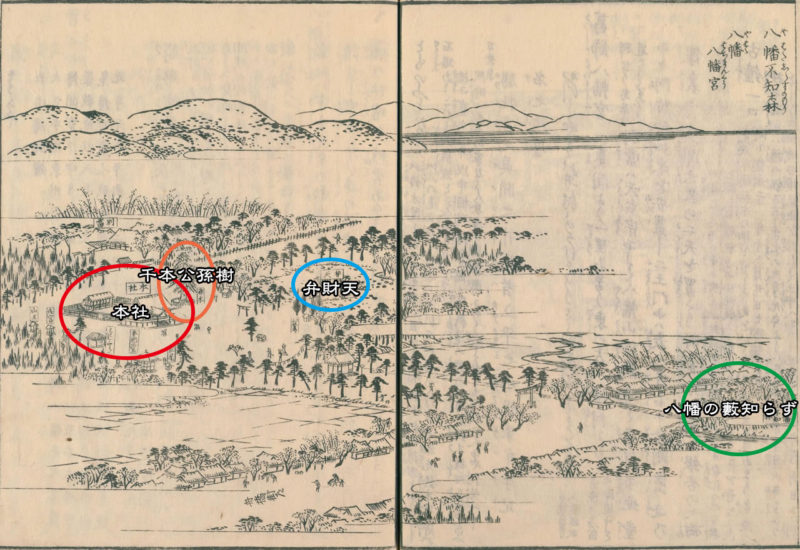

江戸名所図会に描かれた当宮

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「八幡八幡宮」として描かれているのが当宮。

当時は江戸と佐倉や成田を結ぶ重要な幹線道路沿いにあった当地。

佐倉街道(成田街道)の整備によって、街道筋は八幡宿として栄えた様子を見る事ができる。

注目すべきは現在と当時との配置。

江戸時代の頃も現在も配置はほぼ変わっておらず、鳥居・長い参道・随神門(当時は仁王門)といった配置になっており、今も当時の面影を見る事ができる。

社殿の右手には御神木の「千本公孫樹」の姿も見る事ができる。

神仏分離・当宮を中心に栄えた八幡

明治になり神仏分離。

明治十三年(1880)、郷社に列する。

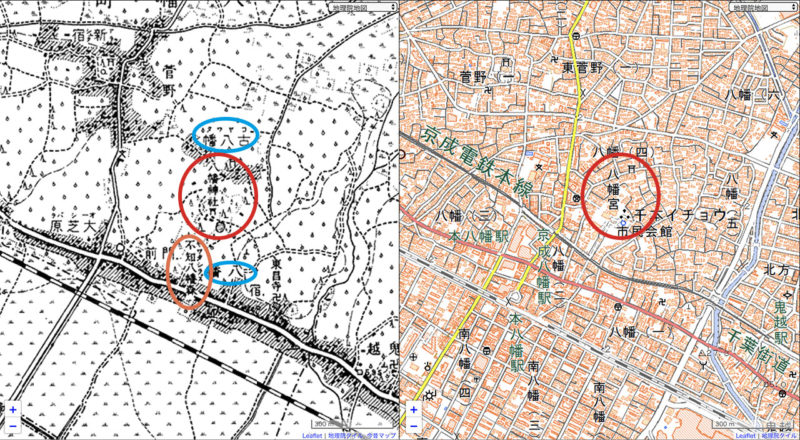

明治三十六年(1903)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で「八幡神社」と記されているのが当宮で、橙円には「不知八幡森」も記されている。

既に総武本線の線路は近くを通っているが、当時はまだ本八幡駅は存在していない。

八幡、門前の大字があるように、当宮を中心に地域が栄えていった事が分かる。

また当宮の北側は古八幡と呼ばれていた。

明治三十九年(1906)、幣饌料供進社に指定。

大正十二年(1923)、県社に昇格。

現在も裏参道の社号碑には「元縣社」の文字が残る。

現在も裏参道の社号碑には「元縣社」の文字が残る。

昭和十年(1935)、総武本線の本八幡駅が開業。

現在も下総国総鎮守として地域からの崇敬を集めている。

当宮の祭礼は9月15日から6日間にわたって行われる。

俗に「八幡のぼろ市」とよばれる近郷に名高い農具市。

一時は「関東一」とも云われ、かつて関東三大農具市のひとつに数えられるほどであった。

更に当宮には、33年に1度「三十三周年式年大祭」が開催。

平成二十九年(2017)四月に開催された。

平成二十九年(2017)四月に開催された。

境内案内

本八幡駅や市川市役所近くに鎮座・長い参道

本八幡駅や市川市役所といった中心地からも近い当宮。

街全体が当宮を中心に発展した歴史があり、今も広い境内を維持している。

現在、当宮がある市川市八幡というと、本八幡駅、京成八幡駅があり、中々に商業地区としても栄えた地区になっている。

これらの住所は「八幡」と書いて「やわた」と読み、駅名も「本八幡(もとやわた)」になるが、「八幡」の地名の由来となったのは、当宮が鎮座している事による。

すなわち八幡地区は「葛飾八幡宮」を中心に発展した地区であり、明治維新後の発展、戦後の発展と繋がっていく事になる。

市川市役所のほぼ隣に大きな一之鳥居。

こちらが参道。

こちらが参道。

進んで行くと線路があり踏切を渡ると二之鳥居が見えてくる。

進んで行くと線路があり踏切を渡ると二之鳥居が見えてくる。

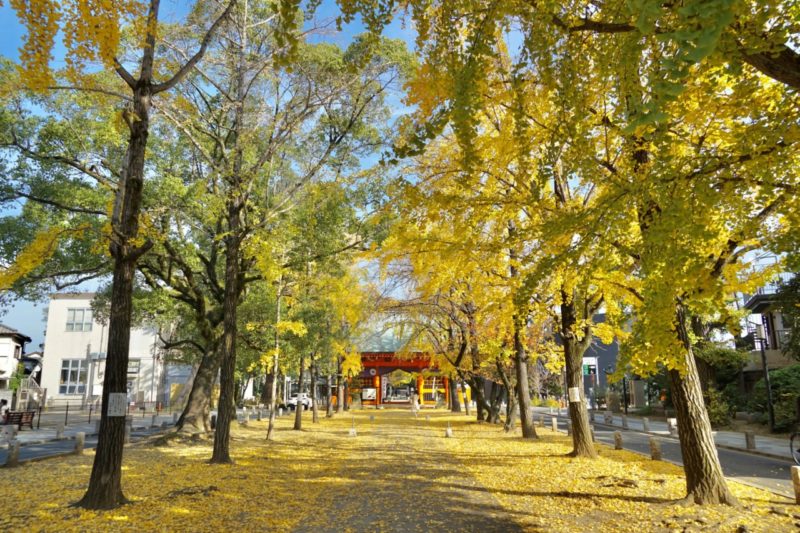

二之鳥居からは綺麗に整備された表参道。

ここからは比較的長い参道が続く。

ここからは比較的長い参道が続く。

2020年11月に参拝時は美しい黄色の絨毯に。

2020年11月に参拝時は美しい黄色の絨毯に。

参道の他、周囲には公民館や全日警ホールなども備え、地域の憩いの場となっている。

参道の他、周囲には公民館や全日警ホールなども備え、地域の憩いの場となっている。

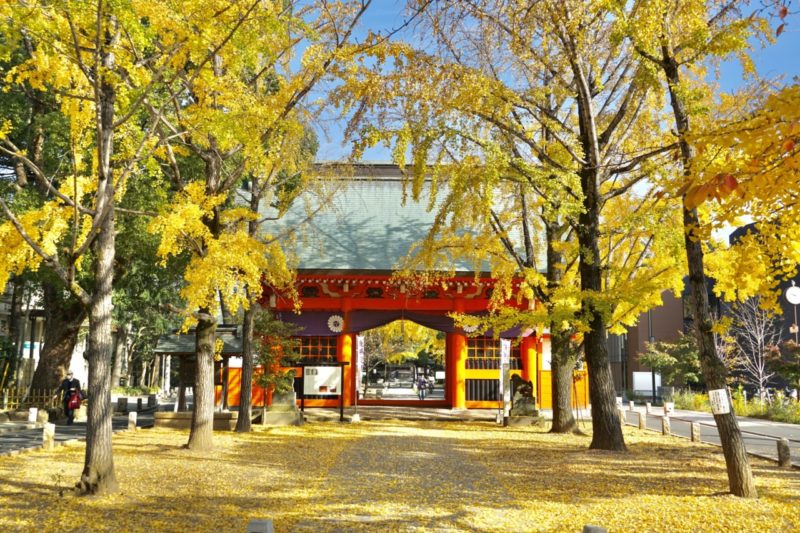

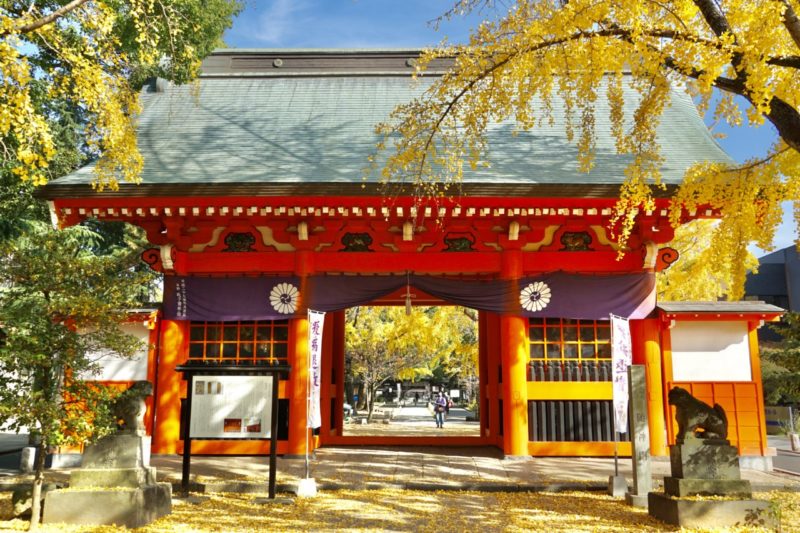

文化財の随神門・江戸時代の狛犬

参道の途中に朱色が鮮やかな随神門。

明治維新以前は、天台宗上野寛永寺の末寺、「法漸寺」の仁王門だったもの。

明治維新以前は、天台宗上野寛永寺の末寺、「法漸寺」の仁王門だったもの。

かつては当宮の別当寺であった「法漸寺」だが、神仏分離の影響で廃寺。

かつては当宮の別当寺であった「法漸寺」だが、神仏分離の影響で廃寺。

その際にこうして「随神門」として整備。

その際にこうして「随神門」として整備。

平成十四年(2002)に塗り替え修復が行われ、さらに平成二十八年(2016)8月まで塗り替え修復が行われていた。

平成十四年(2002)に塗り替え修復が行われ、さらに平成二十八年(2016)8月まで塗り替え修復が行われていた。

現在は市川市指定有形文化財となっている。

現在は市川市指定有形文化財となっている。

随神門の前に一対の狛犬。

安政二年(1855)に奉納された狛犬。

安政二年(1855)に奉納された狛犬。

阿吽共になかなかに個性的な表情になっていて面白い。

阿吽共になかなかに個性的な表情になっていて面白い。

神門・手水舎とお水取りできる御神水

さらに長い参道は続く。

参道を進んだ先に神門。

参道を進んだ先に神門。

神門を潜ると神域。

神門を潜ると神域。

潜ってすぐ右手に手水舎。

手水舎の右手にはお水取りができる一画。

手水舎の右手にはお水取りができる一画。

井戸の水を利用した御神水。

井戸の水を利用した御神水。

飲用水とする場合は要煮沸とのこと。

飲用水とする場合は要煮沸とのこと。

美しく立派な木造社殿

神門を潜った正面に社殿。

社殿は立派で格式を感じさせる造り。

社殿は立派で格式を感じさせる造り。

木造社殿が綺麗に維持されている。

木造社殿が綺麗に維持されている。

地域の中心的な神社であり参拝者も絶えない。

地域の中心的な神社であり参拝者も絶えない。

美しい社殿では祭事や催し物に応じて演奏会なども開かれる。

美しい社殿では祭事や催し物に応じて演奏会なども開かれる。

本殿も同様に立派な造り。

本殿も同様に立派な造り。

大絵馬のある神楽殿・江戸時代の石灯籠

社殿の左隣には神楽殿。

この神楽殿の内奥には大絵馬が掛けられている。

この神楽殿の内奥には大絵馬が掛けられている。

江戸時代末期に奉納されたもので、御祭神である神功皇后と、応神天皇に仕えた功臣・武内宿禰が描かれた大絵馬。

江戸時代末期に奉納されたもので、御祭神である神功皇后と、応神天皇に仕えた功臣・武内宿禰が描かれた大絵馬。

拝殿前の石灯籠も実は古いもの。

明和五年(1768)の銘。

明和五年(1768)の銘。

当時からの崇敬の篤さを伝える。

当時からの崇敬の篤さを伝える。

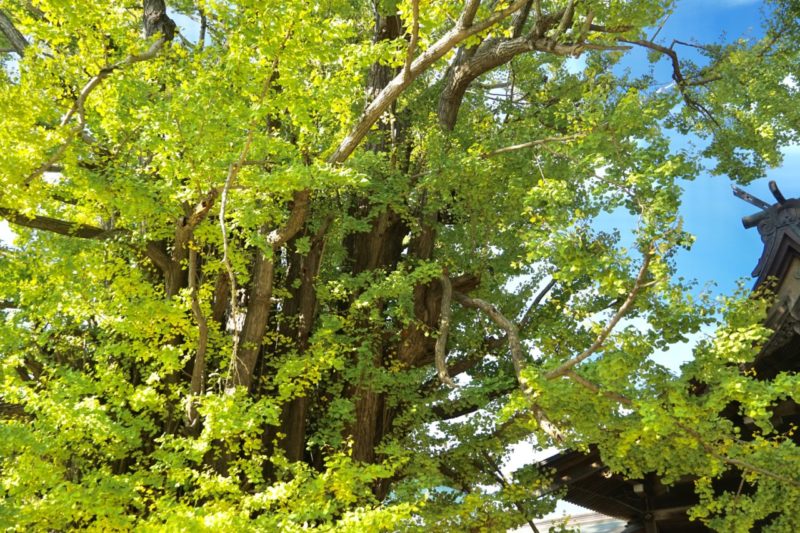

樹齢1,200年で国指定天然記念物の千本公孫樹

当宮のシンボルとも云えるのが御神木である千本公孫樹(せんぼんいちょう)。

社殿の右手にそびえ立ち、国の天然記念物に指定。

社殿の右手にそびえ立ち、国の天然記念物に指定。

当宮を象徴する圧巻の御神木。

当宮を象徴する圧巻の御神木。

推定樹齢は1,200年。

『江戸名所図会』にも描かれた古木。

『江戸名所図会』にも描かれた古木。 多くの幹が寄り添って支え合う姿をしている事から「縁結び」の御神徳があると伝えられている。

多くの幹が寄り添って支え合う姿をしている事から「縁結び」の御神徳があると伝えられている。

また一部が乳銀杏(垂れ下がった樹木)になっており、乳の出ない女性が乳の形をした瘤を削り、煎じて飲むと、乳の出が良くなるという言い伝えが残っている。

現在は天然記念物として保護されているので、そうした事はできないのだが育児守護の信仰のある大木と云えるだろう。

現在は天然記念物として保護されているので、そうした事はできないのだが育児守護の信仰のある大木と云えるだろう。

更に古来、千本公孫樹には白蛇が棲むと伝えられており、その姿を見たものは、幸福を授かるとの言い伝えが残されている。

更に古来、千本公孫樹には白蛇が棲むと伝えられており、その姿を見たものは、幸福を授かるとの言い伝えが残されている。

多くの幹が寄り添って支え合う姿をしている事から縁結びの御神徳。

一部が乳銀杏(垂れ下がった樹木)になっており、子育での御神徳。

古くから白蛇が棲むと伝えられており、その姿を見たものは幸福を授かる。

※こうした白蛇伝説から当宮の授与品には白蛇を模したものも多い。

神仏習合の名残である鐘楼堂・県指定有形文化財の梵鐘

社殿の向かい側右手には鐘楼堂。

神社に鐘楼という今では不思議な光景ではあるが、神仏習合時代の名残。

神社に鐘楼という今では不思議な光景ではあるが、神仏習合時代の名残。

現在は廃寺となっている別当寺「法漸寺」が管理していたもの。

現在は廃寺となっている別当寺「法漸寺」が管理していたもの。

明治維新後の神仏分離による廃仏毀釈運動という時代の荒波を乗り越える貴重な光景と云えるだろう。

明治維新後の神仏分離による廃仏毀釈運動という時代の荒波を乗り越える貴重な光景と云えるだろう。

また当宮には千葉県指定有形文化財の梵鐘が保存。

元亨元年(1321)鋳造という鎌倉時代の古いもの。

元亨元年(1321)鋳造という鎌倉時代の古いもの。

元亨元年(1321)鋳造。

寛政五年(1793)の大風で社殿西側にあったケヤキが倒壊したものの、その根元から掘り出された梵鐘で、当時の江戸の文人の間で評判になったため、『壺芦圃雑記』など多くの随筆に記述が残されている。

千葉県指定有形文化財。

鐘楼堂の前には力石。

源頼朝伝承が残る駒どめの石などが置かれている。

源頼朝伝承が残る駒どめの石などが置かれている。

いずれも江戸時代以前の当宮の歴史を伝える一画。

いずれも江戸時代以前の当宮の歴史を伝える一画。

多くの境内社・式年大祭に合わせ整備が行われた境内

平成二十九年(2017)に行われた33年に1度の式年大祭。

こちらに向け境内整備がずっと行われていて、参拝する度に新しい姿を見る事ができた。

上述した随神門の塗替えなどもその一環となっている。

境内には多くの境内社。

社殿の右手にある厳島社は平成二十七年(2015)の春先は工事していたのだが、同年夏頃には完成し弁天池が綺麗に整備された。

社殿の右手にある厳島社は平成二十七年(2015)の春先は工事していたのだが、同年夏頃には完成し弁天池が綺麗に整備された。

弁天橋や弁天池。

弁天橋や弁天池。

奥には古い祠や蛇の像も。

奥には古い祠や蛇の像も。

社殿の裏手右側には多くの境内社が並ぶ。

浅間社は小さな富士塚のようになっている。

浅間社は小さな富士塚のようになっている。

さらにその横に道祖神・庚申塔。

八坂社。

八坂社。

尾上稲荷社。

尾上稲荷社。

葛飾天満宮と並ぶ。

葛飾天満宮と並ぶ。

葛飾天満宮の右手には裏参道となっているが現在は封鎖。

葛飾天満宮の右手には裏参道となっているが現在は封鎖。

裏参道にも大鳥居。

こちら側からは弓道場でり新築で整備された清明館へ繋がる。

こちら側からは弓道場でり新築で整備された清明館へ繋がる。

全て当宮の一画で、広い境内を維持している。

全て当宮の一画で、広い境内を維持している。

慣用句として広辞苑にも載る禁足地「八幡の藪知らず」

さらに注目すべきは境外にある「八幡の藪知らず」と呼ばれる一画。

当宮から少し行った先の千葉街道(国道14号)沿い当宮の一之鳥居の近く。

当宮から少し行った先の千葉街道(国道14号)沿い当宮の一之鳥居の近く。

新しく完成したばかりの市川市役所。

この市川市役所のほぼ向かいにあたる。

この市川市役所のほぼ向かいにあたる。

上述した『江戸名所図会』にも「八幡不知森」として描かれているように、古くから禁足地として有名な場所で、現在も禁足地として立ち入る事はタブーとされている。

上述した『江戸名所図会』にも「八幡不知森」として描かれているように、古くから禁足地として有名な場所で、現在も禁足地として立ち入る事はタブーとされている。

「足を踏み入れると二度と出てこられなくなる」という神隠しの伝承。

少なくとも江戸時代の史料にはそういった言い伝えがあった事が分かる。

この由来にはいくつか説があり、有名な説を挙げていく。

などなど、他にも多くの言い伝えが残っている。

平将門伝説のように祟りがあるとして禁足地となった説もあれば、水戸光圀(水戸黄門)が迷子になったため禁足地にしたといったユニークな説まで実に様々。

特にこの水戸光圀の逸話は、幕末から明治初期にかけて活躍した浮世絵師・月岡芳年が『不知藪八幡之実怪』として錦絵に描いた事で広まった。

右側に水戸光圀が描かれており、妖怪が現れた様子を描いている。

こうして「八幡の藪知らず」は、当地の住民だけでなく、全国的にも有名になっていく事になる。

いつしか「道に迷うことや出口の分からないこと」を「八幡の藪知らず」「やわたしらず」と言うようになる。

この言葉は慣用句として広辞苑にも掲載。

また、現在もお化け屋敷や迷路のことを「藪」と称するのは、この「八幡の藪知らず」の伝説からきているとされる。

いずれにせよ、この地の人々は古来畏怖した土地であったのが分かる。

現在もやや規模は小さくなってはいるものの、こうしてその存在が残され大切に保管されているのは素晴らしい事だと思う。

現在もやや規模は小さくなってはいるものの、こうしてその存在が残され大切に保管されているのは素晴らしい事だと思う。

一画には江戸時代の古い碑の姿も。

一画には江戸時代の古い碑の姿も。

国道沿いにあり車通りも多いのだが中々に雰囲気のある場所。

国道沿いにあり車通りも多いのだが中々に雰囲気のある場所。

秋の境内と千本公孫樹・ライトアップイベントも

秋の紅葉時期の境内も実に風流なものとなる。

参道は黄色い絨毯となりとても美しい。

正に銀杏がシンボルになる当宮ならではの光景。

正に銀杏がシンボルになる当宮ならではの光景。

そして何より見事なのが黄色に輝く千本公孫樹。

社殿との対比が美しく神秘的な光景を見る事ができる。

社殿との対比が美しく神秘的な光景を見る事ができる。

美しく黄色になった千本公孫樹は、市川市唯一の国指定天然記念物であり当宮のシンボル。

美しく黄色になった千本公孫樹は、市川市唯一の国指定天然記念物であり当宮のシンボル。

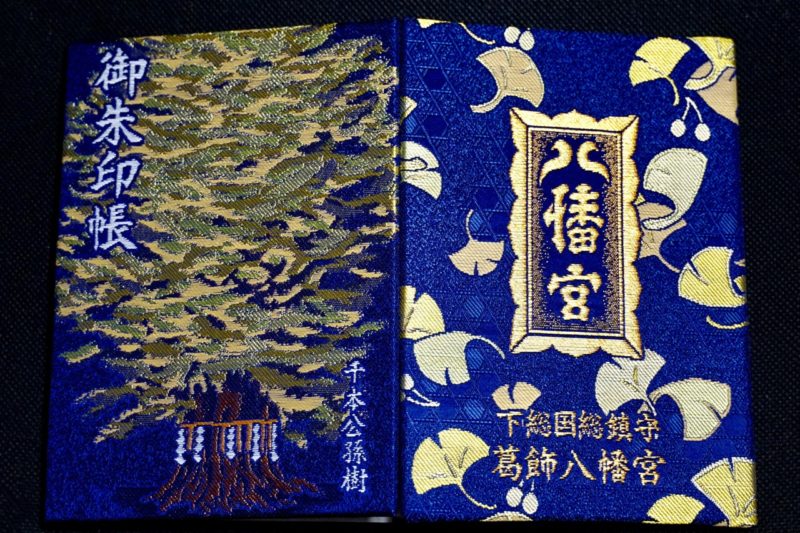

当宮の御朱印帳には黄色く色付いた千本公孫樹がデザインされており、正にこの光景。

当宮の御朱印帳には黄色く色付いた千本公孫樹がデザインされており、正にこの光景。

11月下旬から12月上旬にかけて(年によって日が違う)、毎年ライトアップイベント「煌kirameki」を開催。

煌kirameki2020

2020年11月28日-29日 18時-20時 ライトアップを開催

※2020年は新型コロナウイルスの影響で催し物は中止。規模を縮小しての開催。

参道は小さな灯籠が置かれ幻想的な空間に。

この灯籠は地域の子供達の手作りによるもの。

この灯籠は地域の子供達の手作りによるもの。

随神門も朱色に輝き美しい。

随神門も朱色に輝き美しい。

開催日の18時にカウントダウンが行われ千本公孫樹のライトアップが開始。

暗闇に黄色く輝く千本公孫樹がとても幻想的。

暗闇に黄色く輝く千本公孫樹がとても幻想的。

暗い社殿との対比も素晴らしい。

暗い社殿との対比も素晴らしい。

このライトアップに合わせて、地域の小学校弦楽部による演奏や、雅鳳会による雅楽、八幡囃子保存会によるお囃子など、各日イベントが催される。

地域と共に楽しめるイベントとなっており素敵な光景。

地域と共に楽しめるイベントとなっており素敵な光景。

氏子の方々による手作りの甘酒の無料配布なども行われており、正に地域と一帯となったイベント。

氏子の方々による手作りの甘酒の無料配布なども行われており、正に地域と一帯となったイベント。

33年に1度の三十三周年式年大祭

当宮には古くから33年に1度「三十三周年式年大祭」を斎行。

直近の式年大祭は平成二十九年(2017)四月に開催。

2017年に開催された日程は以下の通り。

宵宮(随神門前午後4時半より)

三十三周年式年大祭(関係者)・神事芸能(会場神楽殿)・奉納芸能(会場 千本公孫樹前特設ステージ・八幡市民会館・神楽殿)・お稚児行列(稚児社参・午後一時半拝殿前)・野点(神門内千本公孫樹脇)・子供神輿(各地域宮出、宮入3時半)・山車渡御(随神門前出発)

大神輿渡御(八幡・南八幡)・弓道大会(会場清明館)・野点(神門内千本公孫樹脇)・神事芸能(会場神楽殿)・奉納芸能(会場千本公孫樹前特設ステージ・八幡市民会館・神楽殿)

終了奉告祭(関係者)・神事芸能(会場神楽殿)・奉納芸能(会場千本公孫樹前特設ステージ・八幡市民会館・神楽殿)・子ども剣道大会(会場清明館)

式年大祭に合わせて境内整備が進められ、境内社や施設の新築や整備、随神門の塗替えなど、数年かけて行われた。

記念すべき三十三周年式年大祭。

多くの人々が参詣に訪れ、この日は子供神輿の宮入が行われた。

多くの人々が参詣に訪れ、この日は子供神輿の宮入が行われた。

地域からの篤い崇敬を感じる一幕。

地域からの篤い崇敬を感じる一幕。

境内の各所では催し物や奉納芸能が行われる。

神楽殿では千葉県神社庁雅楽会による舞楽。

神楽殿では千葉県神社庁雅楽会による舞楽。

千本公孫樹特設ステージでは、様々な演芸が行われ、市川市地元アイドルの市川乙女のステージなども。

千本公孫樹特設ステージでは、様々な演芸が行われ、市川市地元アイドルの市川乙女のステージなども。

参道横にある2017年3月にオープンした全日警ホール(市川市八幡市民会館)でも、様々な催し物が行われており正に地域をあげての祭り。

参道横にある2017年3月にオープンした全日警ホール(市川市八幡市民会館)でも、様々な催し物が行われており正に地域をあげての祭り。

33年に1度のみ行われる三十三周年式年大祭。

こうして参詣する事ができた事に感謝したい。

こうして参詣する事ができた事に感謝したい。

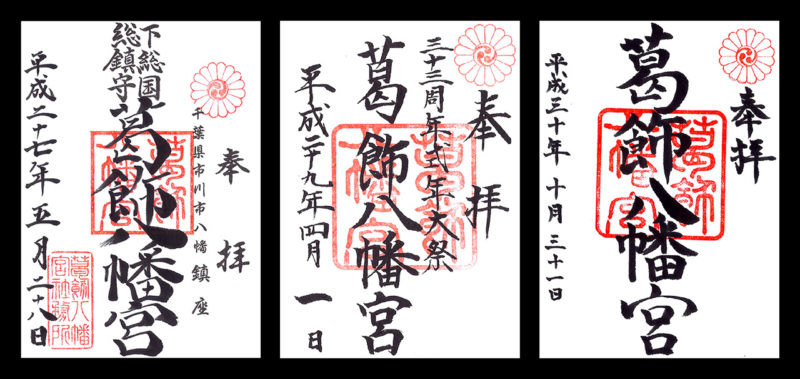

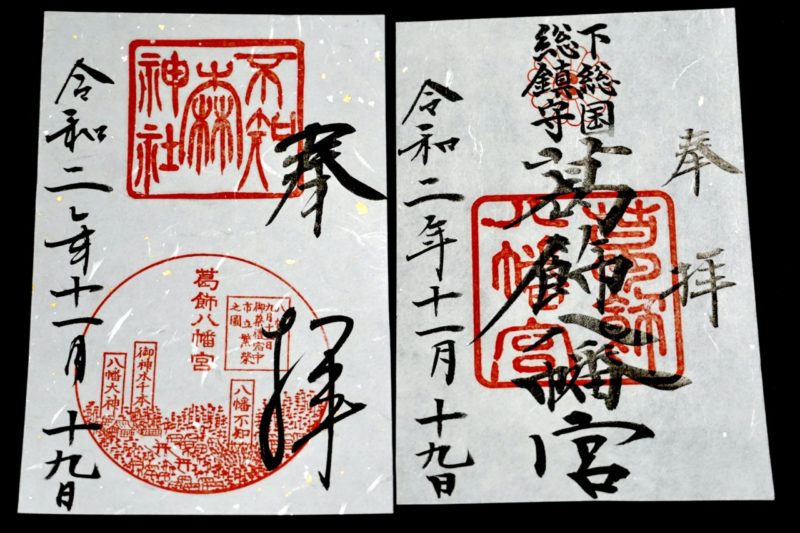

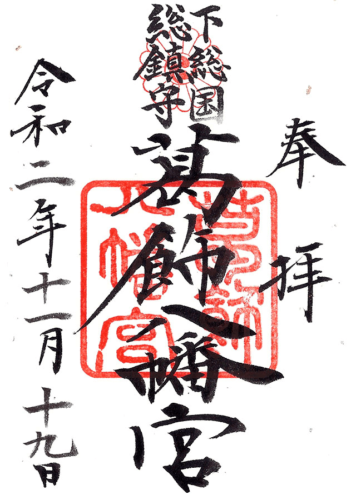

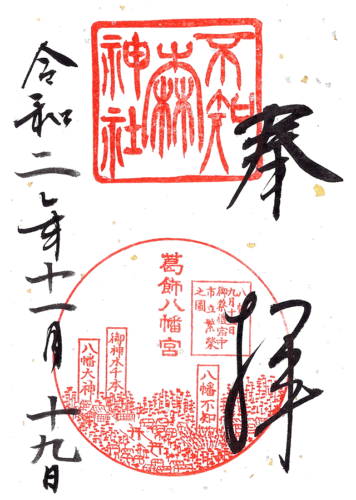

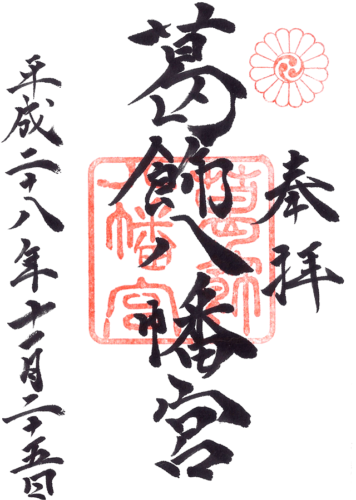

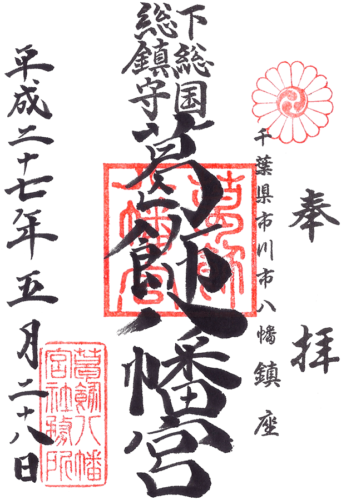

葛飾八幡宮と不知森神社の御朱印

御朱印は若干の変更があり。

左が2015年に参拝時、右が2018年に参拝時のもので、朱印も角の部分など新しく変更。

左が2015年に参拝時、右が2018年に参拝時のもので、朱印も角の部分など新しく変更。

2020年11月参拝時は八幡の藪知らずである不知森神社の御朱印も用意されるように。

左が不知森神社の御朱印。

左が不知森神社の御朱印。

2020年11月現在は葛飾八幡宮、六所神社、不知森神社の3種の御朱印を頂ける。

2020年11月現在は葛飾八幡宮、六所神社、不知森神社の3種の御朱印を頂ける。

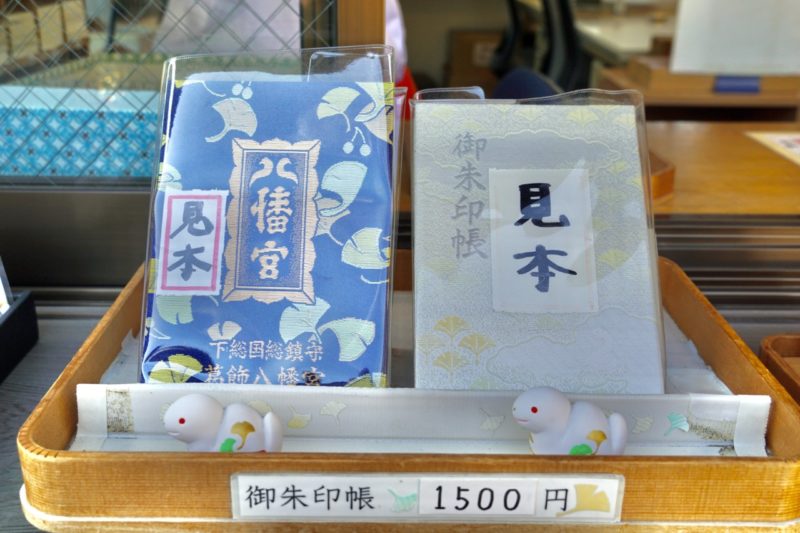

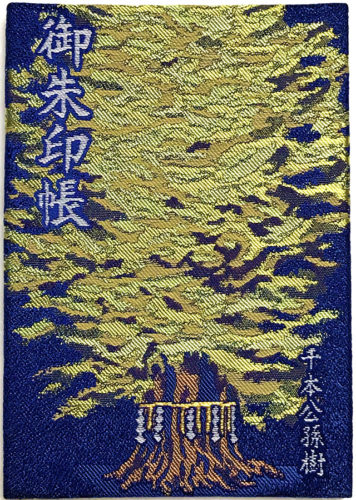

千本公孫樹の御朱印帳・幸運の白蛇

オリジナルの御朱印帳も用意。

当宮のシンボルでもある千本公孫樹がデザインされたもの。

当宮のシンボルでもある千本公孫樹がデザインされたもの。

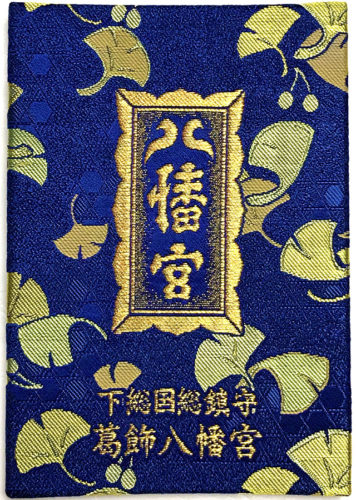

更に新しい御朱印帳も用意。

銀杏と白蛇がデザインされた緑系の御朱印帳。

銀杏と白蛇がデザインされた緑系の御朱印帳。

また当宮には千本公孫樹に白蛇が棲み、見たものは幸福を授かると伝えられているため白蛇の授与品も多く用意されている。

白蛇おみくじ。

白蛇おみくじ。

ステッカーにも白蛇の姿。

ステッカーにも白蛇の姿。

所感

下総国総鎮守として古来崇敬され続けてきた当宮。

現在この地域が栄えているのも当宮があったからであり、当地の発展を見守ってきた鎮守。

境内には存在感抜群の御神木があり、神仏習合時代の名残も見る事ができ、それでいて境内整備が行われ、新旧の調和が取れた大変素晴らしい境内となっている。

四季を感じる事ができる素敵な境内。

そして境外にも禁足地として江戸時代から有名な「八幡の藪知らず」が存在。

栄えた駅周辺から一気に澄んだ空気に変わるのが魅力に感じる千葉県を代表する良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※境外社「不知森神社」、兼務社の下総国総社「下総府中六所神社」の御朱印も拝受できる。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 通常

- 不知森神社

- 通常

- 三十三周年式年大祭

- 通常

- 旧御朱印

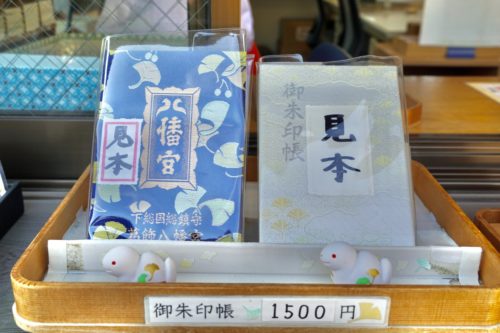

御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

紺色を基調に国の天然記念物でもある「千本公孫樹」がデザインされたもの。

裏面にも銀杏がデザインされている。

他に銀杏と白蛇がデザインした黄色の御朱印帳も用意。

※筆者が頂いた際は1,000円だったが2020年11月現在は1,500円に変更。

- 表面

- 裏面

- 社務所掲示

授与品・頒布品

御守護ステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

白へびおみくじ

初穂料:1,500円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2020/11/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/10/31(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2017/04/01(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/11/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2015/05/28(御朱印拝受)

ほぼ隔月

コメント