目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧上高井戸宿鎮守の第六天神社

東京都杉並区高井戸西に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧上高井戸宿(上高井戸村)の鎮守。

かつては第六天魔王を祀った「第六天社」だったと推測され、神仏分離を境に「天神社」と改めた。

正式名称は「天神社」であるが、一般的には今も「第六天神社」と呼ばれる事が多い。

当記事では他との区別のため鎮守であった上高井戸宿から「上高井戸第六天神社」とさせて頂く。

現在は神職は常駐しておらず、「下高井戸八幡神社」の兼務社となっている。

神社情報

上高井戸第六天神社(かみたかいどだいろくてんじんじゃ)

御祭神:面足命・惶根命

社格等:村社

例大祭:9月10日

所在地:東京都杉並区高井戸西1-7-2

最寄駅:高井戸駅

公式サイト:https://www.shimotakaido.org/tenjinja/

御由緒

天神社

この神社は旧上高井戸村の鎮守で、祭神は面足之命、惶根之命です。明治以前は第六天神と呼ばれていました。

創立年代は詳らかでありませんが、鎌倉時代の頃ではといわれています。天保年間(一八三〇〜一八四三)には本殿、拝殿が焼失してしまい、しばらく仮殿がありましたが、安政三年(一八五六)に現在の本殿ができ、最近更に中央高速道路新設にともない、鉄筋の覆殿が昭和五十年にできました。

明治以前の祭日は十一月二十二日で、宵宮になると農作業を終えた近所の人びとが、当番制で五人ずつ拝殿にこもり、お神酒を飲みながら世間話に興じ夜を明かしたということです。この「おこもり」の風習も昭和四十年頃には途絶えてしまいました。また昭和の初め頃まで「雨乞い神楽」がありました。これはお祭りをすると必ず雨が降ると伝えられていたため、日でりが続くとお祭りをして神楽を奉納しました。(境内の掲示より)

歴史考察

鎌倉時代創建・高井戸の氏神様

創建年代は不詳。

古くから高井戸(主に上高井戸と呼ばれた一帯)の鎮守とされた伝わる。

社前の幟旗には「高井戸の氏神様」の文字。

社前の幟旗には「高井戸の氏神様」の文字。

かつては「第六天社」「第六天神」と称され、地域からの崇敬を集めた。

第六天魔王を祀った第六天社

「第六天社」と称された当社は、神仏習合の時代に第六天魔王を祀っていた事が分かる。

天魔とも称される魔。

第六天とは仏教における天のうち、欲界の六欲天の最高位にある他化自在天(たけじざいてん)を云う。

仏道修行を妨げている魔王と畏れられ、織田信長は第六天魔王を自称したと云う伝承でも知られる。

第六天魔王を祀る「第六天神社」は、関東圏、特に武蔵国に多く創建された神社。

悪疫退散の御神徳を念じて祀られる事が多く、当社もそうした信仰の中で創建されたのであろう。

神仏分離後も「第六天」の名を残す神社は珍しい。

江戸時代に高井戸宿が成立・上高井戸宿の鎮守

江戸時代に入ると、江戸幕府によって五街道が整備。

当地は甲州街道の最初の宿場「高井戸宿」として整備されていく。

慶長七年(1602)、正式に高井戸宿が成立。

慶長九年(1604)、高井戸宿が上高井戸宿・下高井戸宿に分けられる。

高井戸宿は、西側を上高井戸宿(上高井戸村)・東側を下高井戸宿(下高井戸村)と分割。

当社は西側の上高井戸宿(上高井戸村)の鎮守とされた。

一方で、東側の下高井戸宿(下高井戸村)の鎮守を担ったのは、現在の当社の本務社となっている「下高井戸八幡神社」である。

新編武蔵風土記稿より見る第六天社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(上高井戸宿)

第六天社

除地一段二畝廿二歩。村の北の方にあり。上屋二間に三間南向。内に小祠を置。社前に石鳥居を立。医王寺の持。以下二祠も同寺の持なり。

稲荷祠。二ヵ所本社の左にあり。

神明社

除地一段四畝十二歩。村の東南の方にあり。南向なり。小祠。

浅間社

除地二段七畝二十八歩。村の西よりにあり。

上高井戸宿の「第六天社」と記されているのが当社。

村の北側にあり、社殿や石鳥居を有していた事が分かる。

当社の左に稲荷祠が2つあり、それも「医王寺」が管理していたと云う。

同じ村内に鎮座していた「神明社」「浅間社」は、後に当社に遷され境内末社となっている。

天保年間(1830年-1844年)、上述の『新編武蔵風土記稿』に記されている社殿を焼失。

その後はしばらく仮殿であったと云う。

安政三年(1856)、本殿が再建。

これが鉄筋コンクリート造の覆殿の中に納められる形で現存。

神仏分離の影響・社前に流れていた玉川上水

明治になり神仏分離。

社号を「第六天社」から「天神社」に改称。

御祭神を面足命・惶根命に改めた。

「第六天社」は、第六天魔王を祀ると云う神仏習合の色合いが濃い信仰であった。

そのため神仏分離の際に、関東に鎮座していた多くの「第六天社」は、御祭神や社号の変更を余儀なくされ、各社に合祀されるなど衰退の一途を辿る。

御祭神は「大六天」の社号から、神世七代における第六代のオモダル・アヤカシコネに変更される事が多く、当社もそうした流れを汲む変更となった。

オモダル・アヤカシコネは、面足尊・惶根尊の字を充てる事が多い。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治十四年(1881)、拝殿を再建。

大変見事な拝殿で現存。

大変見事な拝殿で現存。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い上高井戸村・中高井戸村・下高井戸村・大宮前新田・久我山村・松庵村が合併し、高井戸村が誕生。

当地は高井戸村上高井戸となる。

明治三十年(1897)、村内に鎮座していた「神明社(天祖神社)」「浅間社(浅間神社)」を、境内末社として当社境内に遷している。

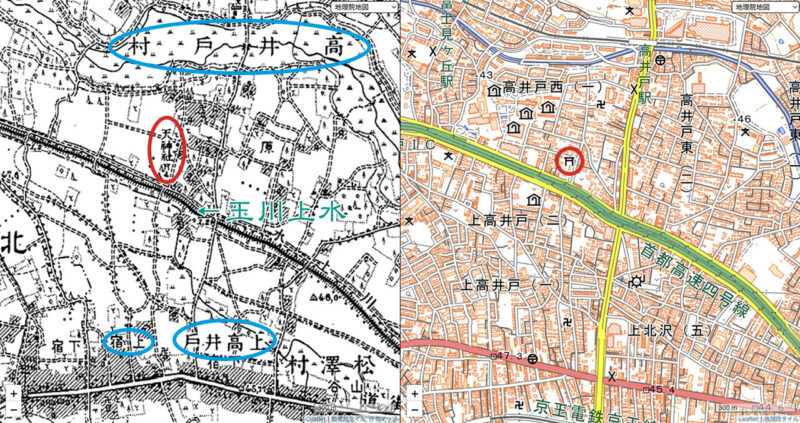

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、現在の鎮座地と同じ場所に鎮座しているのが分かる。

高井戸村の地名の他に「上高井戸」の文字。

甲州街道の宿場として発展した名残を見る事ができる。

特徴的なのは当社の社前。

現在は中央自動車道が通っているが、当時当社の前にあったのは道路ではなく「玉川上水」。

古地図にも「玉川上水」と記されており、当社の前に玉川上水が流れていた事が分かる。

江戸市中へ飲料水を供給していた上水であり、江戸の六上水の一つに数えられる。

承応二年(1653)までに多摩の羽村から江戸の四谷までの全長43kmが築かれた。

昭和四十七年(1972)、玉川上水の上に中央自動車道が建設される事となり、社殿を道路から離すため、境内のやや北側に曳家によって社殿だけ移している。

昭和五十年(1975)、本殿の覆殿と幣殿が新設された。

昭和五十年(1975)、本殿の覆殿と幣殿が新設された。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

境内案内

中央自動車道や東八道路に面して鎮座

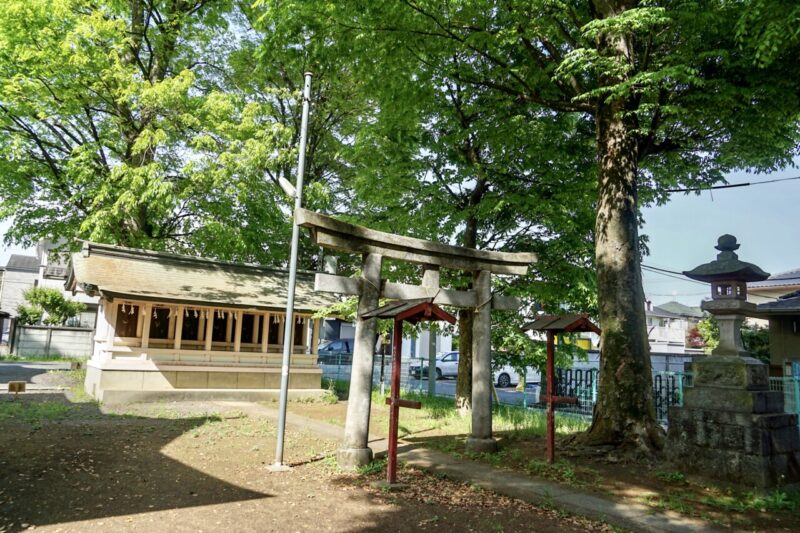

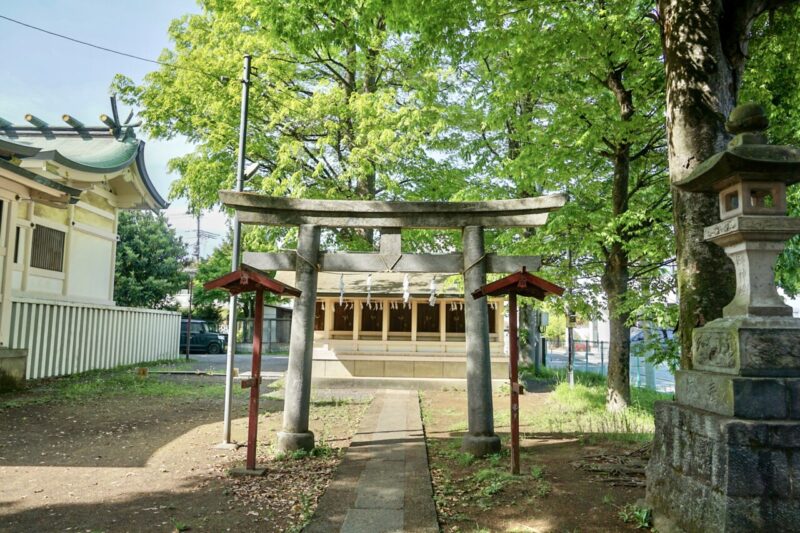

最寄駅の高井戸駅から徒歩数分の距離で中央自動車道・東八道路に面して鎮座。

かつては玉川上水が流れていたが現在は中央自動車道・東八道路として整備されている。

かつては玉川上水が流れていたが現在は中央自動車道・東八道路として整備されている。

通りに面して鳥居と社号碑。

昭和四十一年(1966)建立の鳥居。

昭和四十一年(1966)建立の鳥居。

現在の正式名称は「天神社」だが、社号碑などに「第六天神社」と記してあるように現在も「第六天神社」が通称として使われている。

現在の正式名称は「天神社」だが、社号碑などに「第六天神社」と記してあるように現在も「第六天神社」が通称として使われている。

鳥居を潜ってすぐ右手に手水舎。

鉄筋コンクリート造の手水舎と石製の水盤。

鉄筋コンクリート造の手水舎と石製の水盤。

その先に玉垣があり、その手前に国旗掲揚台。

国旗掲揚台には彫刻が施されている。

国旗掲揚台には彫刻が施されている。

右が昇り龍。

右が昇り龍。

左が降り龍。

左が降り龍。

外置きとして杉並区最古の狛犬など二対の狛犬

玉垣の先には一対の狛犬。

大典記念と彫られている事から、大正四年(1915)の大正天皇の即位の礼を記念して奉納された狛犬なのが窺える。

大典記念と彫られている事から、大正四年(1915)の大正天皇の即位の礼を記念して奉納された狛犬なのが窺える。

大正六年(1917)に奉納。

大正六年(1917)に奉納。

その先に一対の狛犬。

明和八年(1771)に奉納された狛犬。

明和八年(1771)に奉納された狛犬。

外置きとしては杉並区内最古の狛犬だと云う。

外置きとしては杉並区内最古の狛犬だと云う。

杉並区の指定文化財。

杉並区の指定文化財。

明和八年の文字と願主・内藤庄右衛門の文字を見る事ができる。

明和八年の文字と願主・内藤庄右衛門の文字を見る事ができる。

10年の歳月をかけた素晴らしい拝殿彫刻

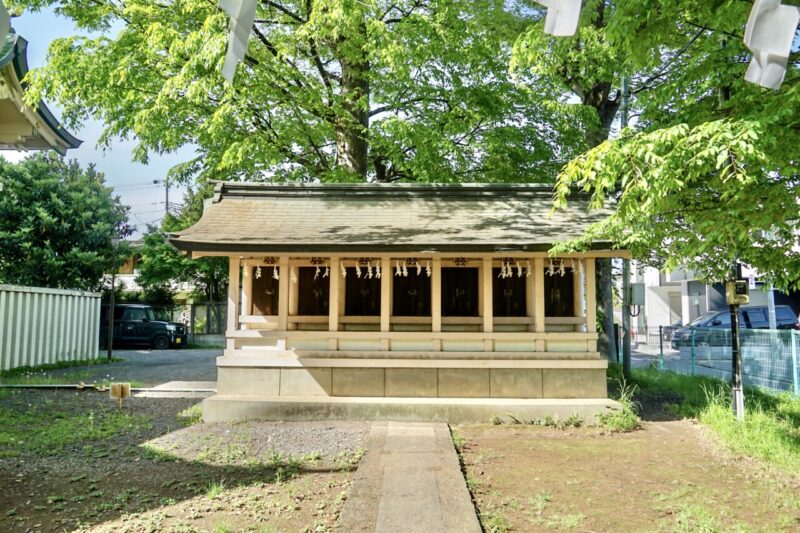

社殿はいくつかの年代のものが複合的に混じったもの。

拝殿は明治十四年(1881)に再建されたもの。

拝殿は明治十四年(1881)に再建されたもの。

息を呑むほどに素晴らしい彫刻が施されている。

息を呑むほどに素晴らしい彫刻が施されている。

拝殿に彫刻が施された社殿は数あれど、ここまで彫りが深く重厚でいて精微なものは大変珍しい。

拝殿に彫刻が施された社殿は数あれど、ここまで彫りが深く重厚でいて精微なものは大変珍しい。

深川の彫工・後藤勇次郎の作であると云い、10年の歳月をかけて彫られたと伝わる。

深川の彫工・後藤勇次郎の作であると云い、10年の歳月をかけて彫られたと伝わる。

圧巻の木鼻の龍。

圧巻の木鼻の龍。

総欅造で二重扉勾欄付で、ただただ圧倒される素晴らしさ。

総欅造で二重扉勾欄付で、ただただ圧倒される素晴らしさ。

本殿は安政三年(1856)に再建されたものが現存。

外側から見えるのは鉄筋コンクリート造の覆殿で、この中に本殿が納められている。

外側から見えるのは鉄筋コンクリート造の覆殿で、この中に本殿が納められている。

昭和四十七年(1972)に玉川上水の上に中央自動車道が建設される事となり、社殿を道路から離すため境内のやや北側に曳家によって社殿を遷したと云う。

昭和四十七年(1972)に玉川上水の上に中央自動車道が建設される事となり、社殿を道路から離すため境内のやや北側に曳家によって社殿を遷したと云う。

昭和五十年(1975)に鉄筋コンクリート造で覆殿と幣殿が新設された。

昭和五十年(1975)に鉄筋コンクリート造で覆殿と幣殿が新設された。

境内社など・御朱印は本務社にて

社殿の右手に境内社。

石鳥居が置かれその先に境内社。

石鳥居が置かれその先に境内社。

社殿の覆殿・幣殿と同様に鉄筋コンクリート造で整備されたもの。

社殿の覆殿・幣殿と同様に鉄筋コンクリート造で整備されたもの。

稲荷神社2社・氷川神社・天祖神社・浅間神社・白山神社・秋葉神社となっている。

稲荷神社2社・氷川神社・天祖神社・浅間神社・白山神社・秋葉神社となっている。

御朱印は本務社の下高井戸八幡神社にて

境内には立派な社務所(参集殿)も整備。

但し、普段は神職が常駐していないため御朱印はこちらで頂く事はできない。

但し、普段は神職が常駐していないため御朱印はこちらで頂く事はできない。

御朱印は本務社「下高井戸八幡神社」にて頂ける。

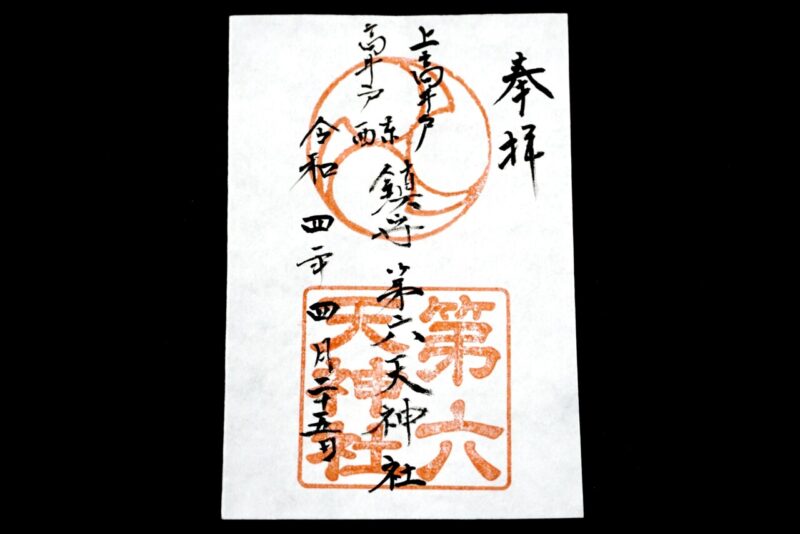

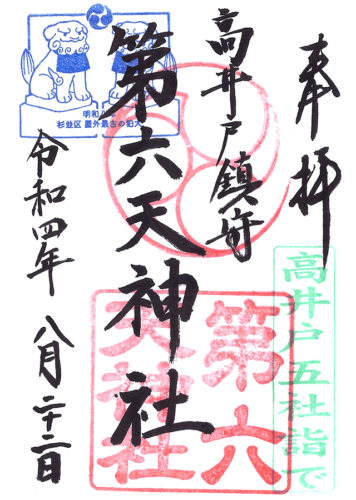

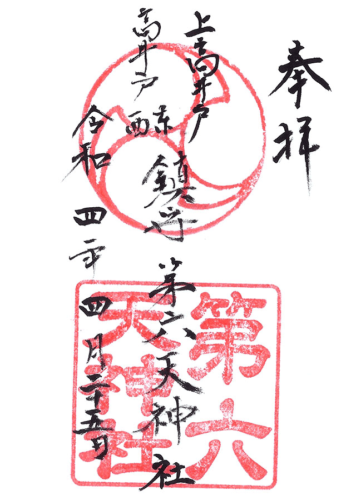

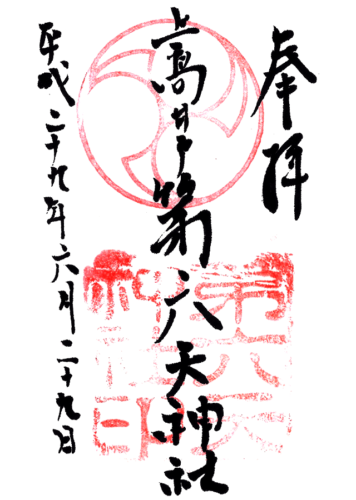

御朱印には「第六天神社」の朱印と社紋。

2017年に参拝時と朱印を新調したようで違う印になっていた。

2017年に参拝時と朱印を新調したようで違う印になっていた。

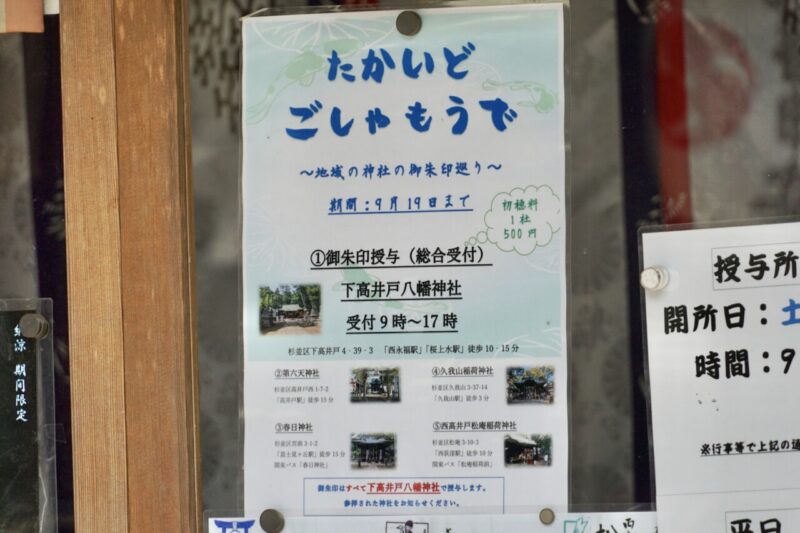

下高井戸八幡神社と兼務社を巡る高井戸五社詣で

11月7日-12月15日まで「高井戸五社詣で御朱印」

※昨年実施した五社巡りの第2弾。詳細は公式X(Twitter)にて。御朱印は全て本務社の「下高井戸八幡神社」で頂く形。

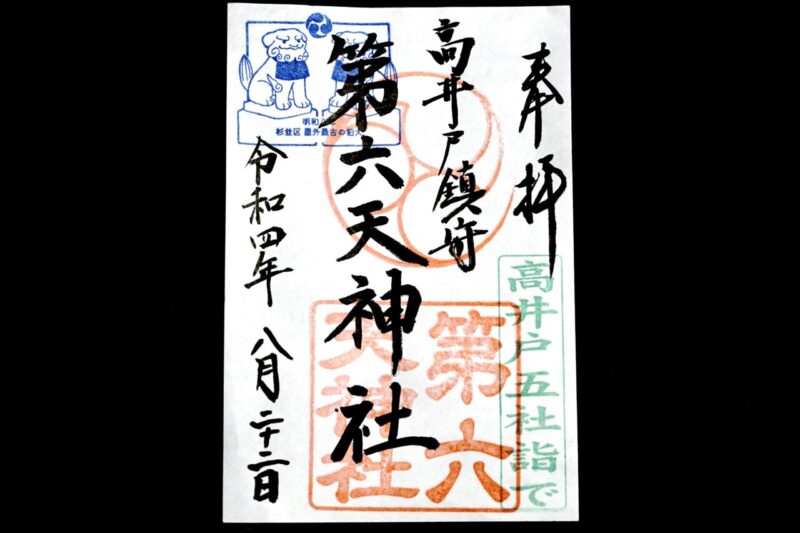

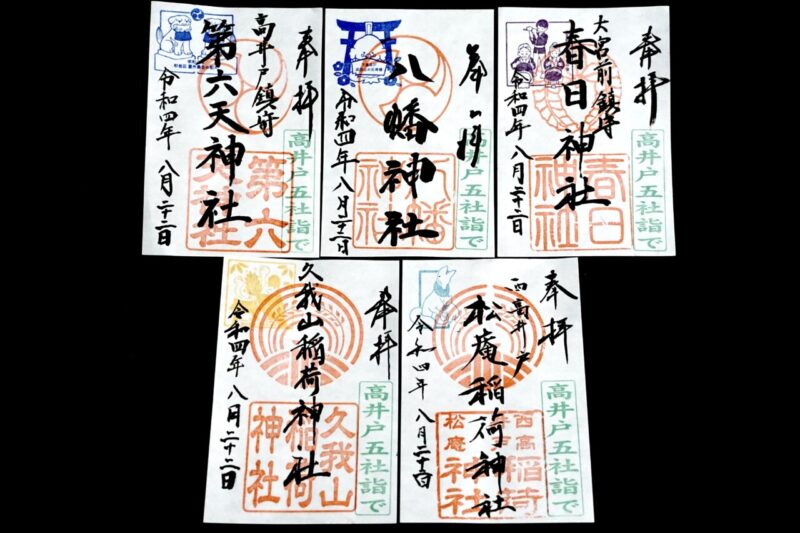

2022年8月21日−9月19日にかけて本務社「下高井戸八幡神社」では「高井戸五社詣で」を開催。

当社と上述した兼務社4社の5社を参拝する御朱印巡り。

当社と上述した兼務社4社の5社を参拝する御朱印巡り。

御朱印は全て「下高井戸八幡神社」で頂く事ができるので、各神社に参拝した上で頂きたい。

御朱印は全て「下高井戸八幡神社」で頂く事ができるので、各神社に参拝した上で頂きたい。

開催期間:2022年8月21日−9月19日・10月1日-再開

御朱印は全て本務社の「下高井戸八幡神社」にて。

初穂料は各500円。

※9月19日で一旦終了するが10月1日より再開。

御朱印は「高井戸五社詣で」のスタンプと各神社に関するスタンプ入り。

屋外では杉並区最古の狛犬のスタンプ。

屋外では杉並区最古の狛犬のスタンプ。

こちらは各神社の御朱印。

こちらは各神社の御朱印。

所感

上高井戸宿の鎮守として崇敬を集めた当社。

かつては「第六天社」として第六天魔王を祀っていたものと見られ、神仏分離の影響で「天神社」に改称したものの、今も「第六天神社」の名で呼ばれる事が多く、社号碑にも「第六天神社」と記されているように、氏子から変わらぬ崇敬を受けた事が分かる。

かつては社頭に玉川上水が流れていて、景勝地としても知られていたようだが、現在は一般道とその上にある中央自動車道によって、そうした名残を見る事はできない。

しかしながら、境内には氏子からの崇敬の篤さと歴史を伝える奉納物が至るところで見る事ができる。

息を呑むほどに素晴らしい拝殿彫刻や、明和の狛犬、大正狛犬や掲揚台の彫刻など、見どころが多い。

現在は神職の常駐がない兼務社ではあるが、本当に素晴らしい境内が綺麗に維持されていて、これぞ地域から愛される鎮守というのが伝わる良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

「下高井戸八幡神社」社務所にて。

※普段は神職が常駐していないため本務社「下高井戸八幡神社」にて頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 高井戸五社詣で

- 通常

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2022/08/22(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/06/29(御朱印拝受)

コメント