目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

関東稲荷総社として崇敬を集めた王子稲荷

東京都北区岸町に鎮座する神社。

旧社格は無格社、東国三十三国稲荷総司との伝承を持つお稲荷さま。

関東稲荷総社として崇敬を集め、江戸時代には関八州稲荷の頭領と云われた。

徳川将軍家の祈願所とされ、江戸庶民からも大変人気の高い神社であった。

特に近くにある「王子神社」とは「王子両社」と称された。

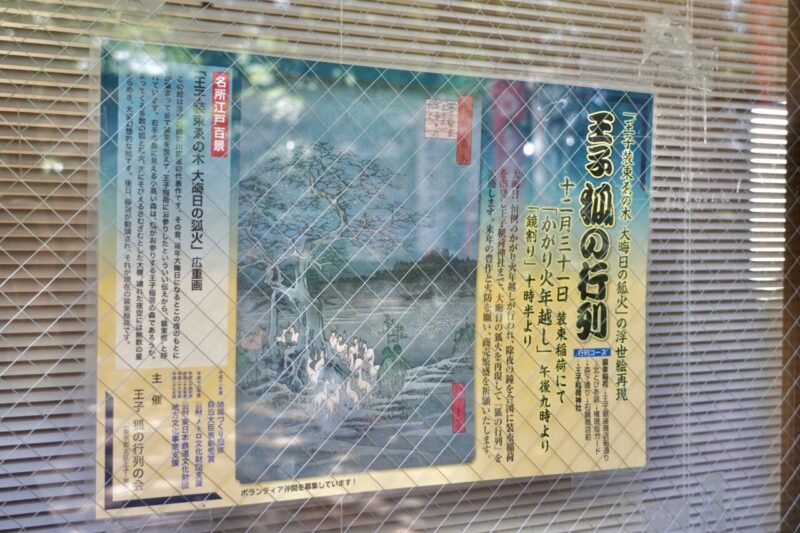

落語『王子の狐』の舞台としても有名で、現在は大晦日の「狐の行列」でも話題になる。

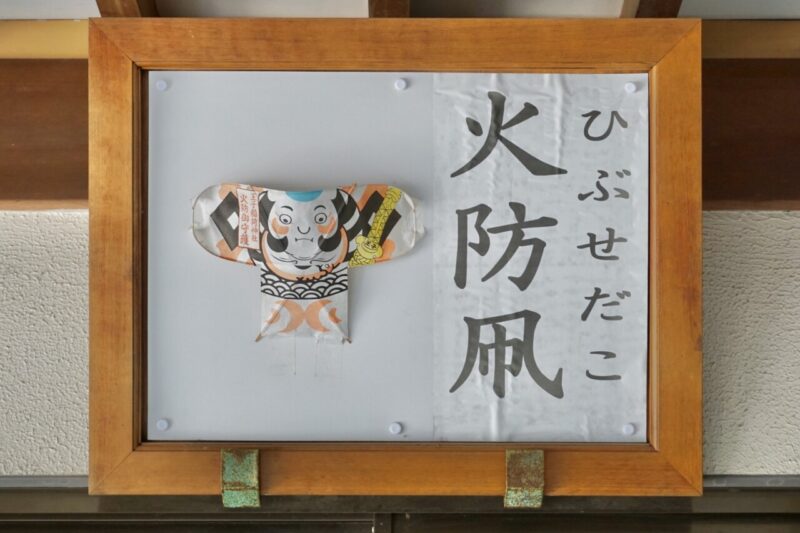

初午の日などの火伏の凧も知られ、火防守護の御神徳で崇敬を集めている。

神社情報

王子稲荷神社(おうじいなりじんじゃ)

御祭神:宇迦之御魂神・宇気母智之神・和久産巣日神

社格等:─

例大祭:2月初午(例祭)・12月31日(狐の行列)

所在地:東京都北区岸町1-12-26

最寄駅:王子駅・王子駅前停留所

公式サイト:─

御由緒

康平年中に征夷大将軍、源頼義により「関東稲荷総司」の称号を頂く。小田原北条氏についで、徳川将軍家代々の祈願所と定められてきた。

現在の御社殿は十一代将軍家斉公により新規寄進されたもの。

落語「王子の狐」の舞台でもある。(東京都神社庁より)

歴史考察

源義家(八幡太郎)が関東稲荷総司と崇める

社伝によると、創建年代は不詳。

康平年間(1058年-1065年)、源義家(八幡太郎)が奥州征伐(前九年の役)の際に、当社を深く信仰して「関東稲荷総司」と崇めたと伝わる。

源頼義(みなもとのよりよし)の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

奥州の陸奥守に任命された源頼義(みなもとのよりよし)が、奥州(陸奥国)で半独立的な勢力を形成していた有力豪族・安倍氏を滅亡させた戦い。

源頼義とその嫡男で「八幡太郎」を名乗った源義家(みなもとのよしいえ)の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝が出ており、室町幕府を開いた足利尊氏も祖としたため、「前九年の役」は神話化されていく事となる。

源頼朝による義家の鎧などの奉納

治承四年(1180)、源頼朝が祖先である源義家の鎧や薙刀等を奉納。

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。

鎌倉を本拠として関東を制圧し、源義仲や平氏を滅亡させ、戦功のあった弟の源義経を追放、奥州藤原氏を滅ぼして全国を平定。

当社は「関東稲荷総司」「関東稲荷惣社」として崇敬を集めた。

当地は古くは岸村と呼ばれていたため、「岸稲荷」と称されていたと云う。

王子村への改称で王子稲荷と称される

元亨二年(1322)、領主・豊島氏によって「王子権現(現・王子神社)」の社殿が再興。

紀州熊野三山より王子大神を勧請し「若一王子宮(にゃくいちおうじぐう)」と称し、熊野三山に倣って景観を整えた。

武蔵国豊嶋郡の領主として平安時代から室町時代にかけて存続した名門一族。

特に熊野信仰に篤い一族だったとされ、領地とした豊嶋郡内に多くの「熊野神社」を創建。

その中で最大のものが当社であり、当社は郡内における熊野信仰の拠点として崇敬を集めた。

熊野信仰における神仏習合の神。

熊野三山に祀られる熊野権現は「熊野十二所権現」とも呼ばれる。

三所権現・五所王子・四所明神に分けられ、若一王子は五所王子の第一位にあたる神。

熊野信仰の広まりの中で熊野権現として若一王子のみを勧請する場合も全国的に見られた。

当地は古くは岸村と呼ばれていたが、「王子神社」が崇敬を集めた事で王子村へ改称。

現在の王子の地名は「王子神社」に由来している。

村名が王子村となった事で、当社も「岸稲荷」から「王子稲荷」と呼ばれるようになっていく。

戦国時代になると、後北条氏(小田原北条氏)が当地を支配。

後北条氏も当社を篤く崇敬し、当社に土地を安堵する朱印状を与えていた。

徳川家康による寄進・将軍家祈願所

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原攻めによって後北条氏が滅亡。

同年、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、家康は「王子神社」と当社に朱印地200石を寄進。

将軍家祈願所に指定され、大いに崇敬を集めた。

幕府より寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

徳川将軍家から多大なる庇護・王子両社

慶長十四年(1609)、二代将軍・徳川秀忠が「金輪寺」を再興。

「金輪寺」は「王子権現社」と「王子稲荷社」の別当寺とされた。

北区岸町にある真言宗霊雲寺派の寺院。

平安時代に源義家の伝説を残す寺院で、その後荒廃したものの徳川秀忠が再興。

「王子神社」「王子稲荷神社」の別当寺となり、歴代将軍の御膳所も務めた。

幕末に伽藍を焼失し、その後再興されないまま明治の神仏分離で廃寺。

現在の「金輪寺」は支坊の一つ・藤本坊が名を引き継いだ形となっている。

寛永十一年(1634)、三代将軍・徳川家光が社殿を造営。

元禄十六年(1703)、五代将軍・徳川綱吉が社殿を造営。

天明二年(1782)、十代将軍・徳川家治が社殿を修繕。

文政三年(1820)、十一代将軍・徳川家斉が極彩色の社殿を造営。

この社殿が改修されつつ現存している。

この社殿が改修されつつ現存している。

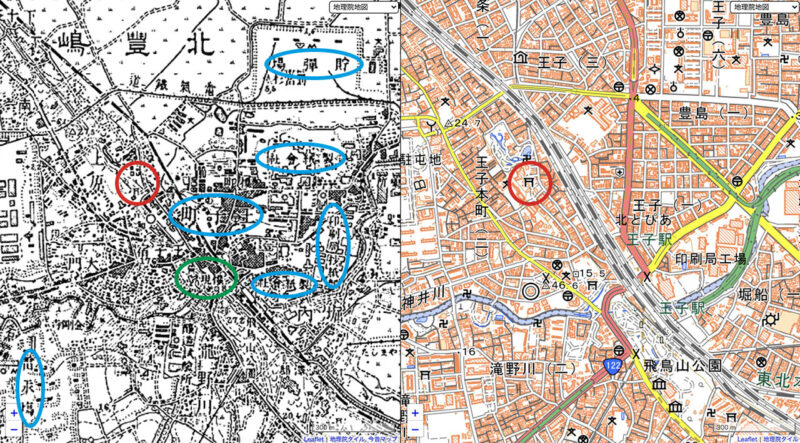

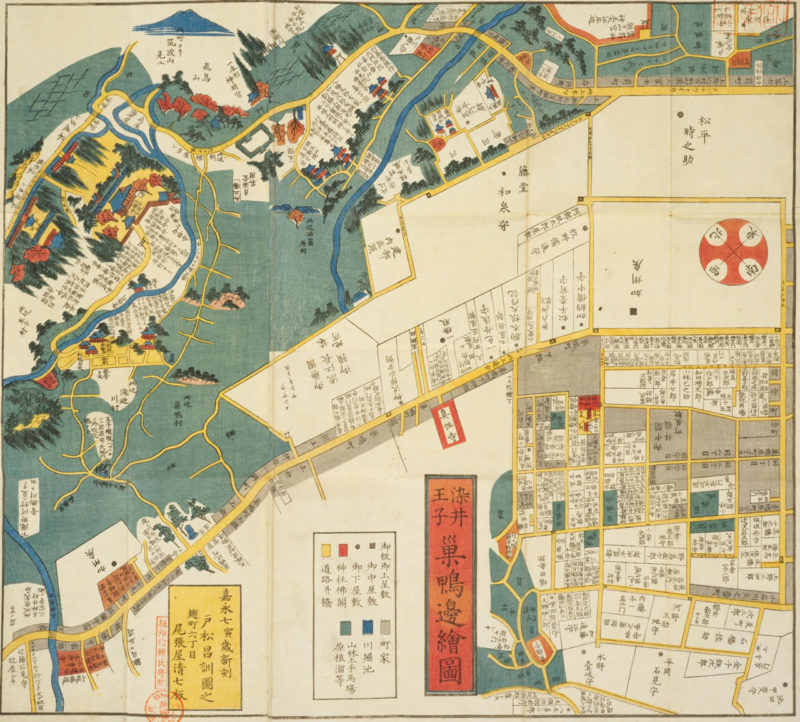

江戸切絵図から見る王子稲荷や王子権現

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の王子・巣鴨周辺の切絵図。

左上が北の切絵図となっており、当社は図の左上に描かれている。

赤円で囲ったのが当社で「王子稲荷社」と記されている。

緑円で囲った「王子権現御宮」が「王子神社」で当社と「王子両社」と称され一帯となって崇敬を集めた。

その隣には別当「金輪寺」の姿も見える。

桜の名所として整備された飛鳥山、王子村といった地名も見る事ができる。

王子周辺は当社を中心として、信仰の場だけでなく、江戸庶民の娯楽の場としても発展し人気を博した。

新編武蔵風土記稿から見る王子稲荷

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(王子村)

稲荷社

舊くは岸稲荷と號す。こは村名の條にも云る如く荒川の流廣潤なりし時其岸に鎮座の神なれはかく號せりと祭神食保姫命稚産靈尊倉稲魂命にて本地は正観音薬師吒枳尼天なり。祭禮二月初午及十二月晦日狐火會あり。道春所撰の権現縁起に末社多かる中に何れの世にかありけん。此社の傍に稲荷明神を遷し祝ひければ毎年臘晦の夜諸方の命婦此社へ参り来る。其ともせる火の山中に連り續けること許多の松明を並るか如く敷石の螢を放ち飛しむに似たり。其道の山を通ひ河邊を通へる不同を見て明年お豊凶を知ると聞ゆ云々。是に據は當社は権現の末社の如く聞えたれど左にはあらす。金輪寺中興宥養を王子兩社の別當に補せらると云に據ても知らる。道春偶誤記せしならん、當社へ御成ある時は其日一日開帳す。又十年に一度御成跡にて十五ヶ日の開帳を免さる。

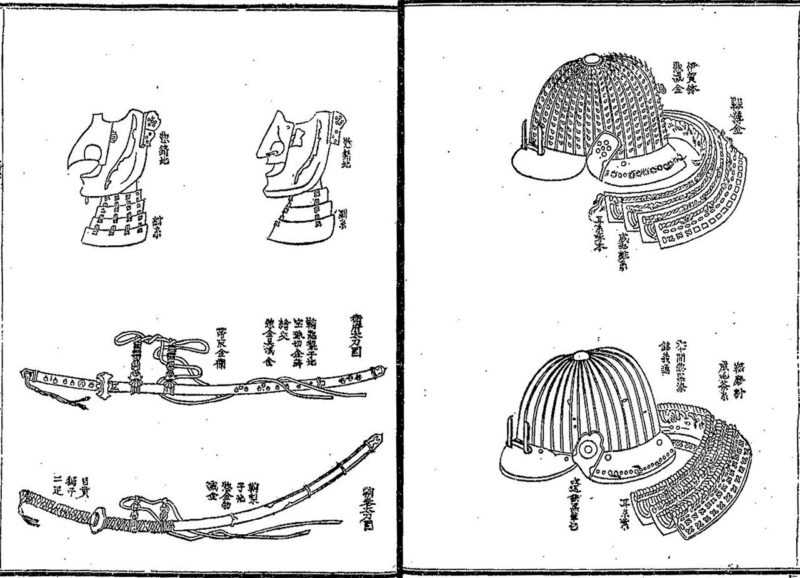

社寶。兜二。面頬二。薙刀二振。以上三品は源義家所持の品にて治承四年頼朝奉納ありしと云。享保五年八月十一日有徳院殿金輪寺へ御立寄の時上覧ありしより御代々の台覧に供ふと云。兜面の圖左に載す。

衛府太刀一振(中略)。鞘巻大刀一振(中略)。宗近刀一振(中略)。刀一振(中略)。刀一振(中略)。曲玉九顆(中略)。馬頭観音銅像一幅(中略)。吒枳尼天畫像一幅(中略)。

鳥居二基。神楽殿。供所(中略)。寶篋塔(中略)。鐘楼(中略)。水屋。表門(中略)。

本宮。今の本社後年造營ありし後、其まま立置るる宮なれば本宮と號せり。神體稲を荷ふ老翁の像なり、本地十一面をも安す。こは本社遷座の後別に安置せるものといふ。

末社。辨財天(中略)。白狐神。四所明神清龍明神合社。

装束榎。社地より東の方田間にあり。もとは二株ありしか一株は十七年前に枯て小樹を植繼り。古木の方は圍み二抱餘。土人の説に毎年十二月晦日の據此榎に狐聚りて衣裳を改むるゆへ斯唱ふと云。

王子村の「稲荷社」と記されているのが当社。

注目すべきは「是に據は當社は権現の末社の如く聞えたれど左にはあらす。」の文字。

「王子神社」と共に崇敬を集めたため、当時から当社は「王子神社」の末社だと云われる事が多いものの、実際は末社ではなく独立した神社であると記されている。

「金輪寺中興宥養を王子兩社の別當に補せらると云に據ても知らる。」とあるように、「金輪寺」が別当寺で、「王子神社」と当社を合わせて「王子両社」と称された。

多く記載されている宝物は図付きで掲載。

これらの宝物は源義家(八幡太郎)の持ち物で、子孫である源頼朝が当社に奉納したものと伝わっていた。

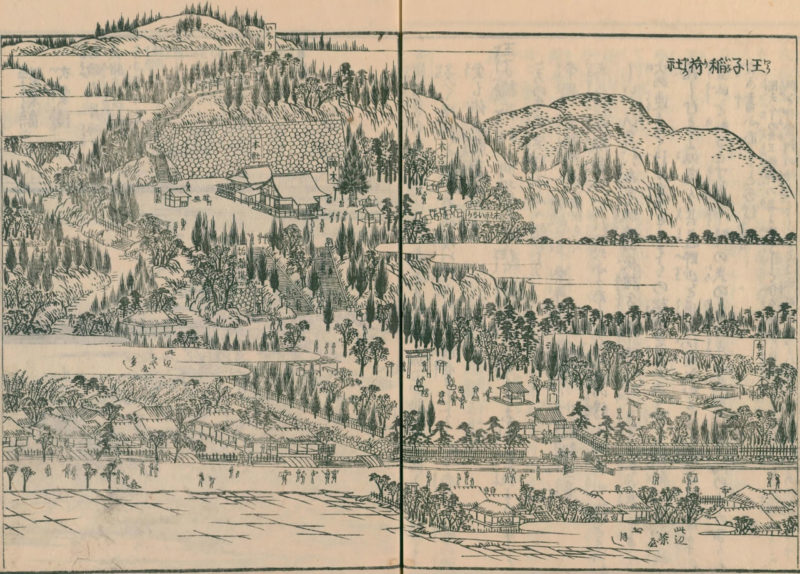

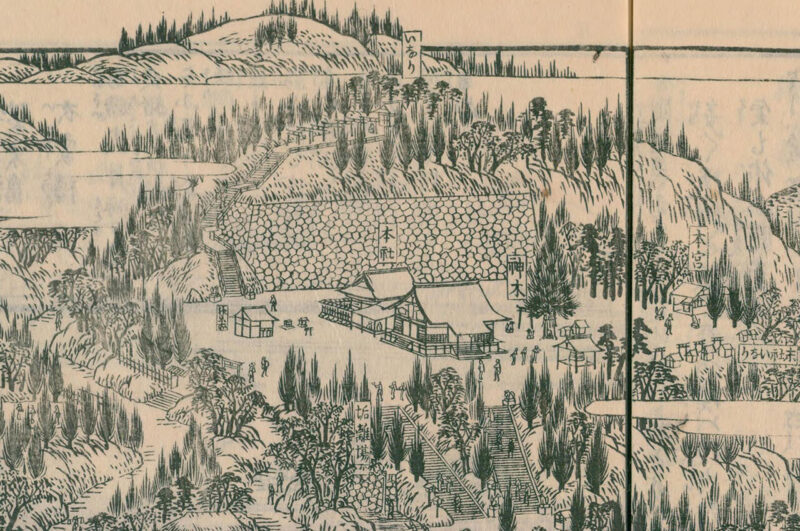

江戸名所図会に描かれた当社や装束榎

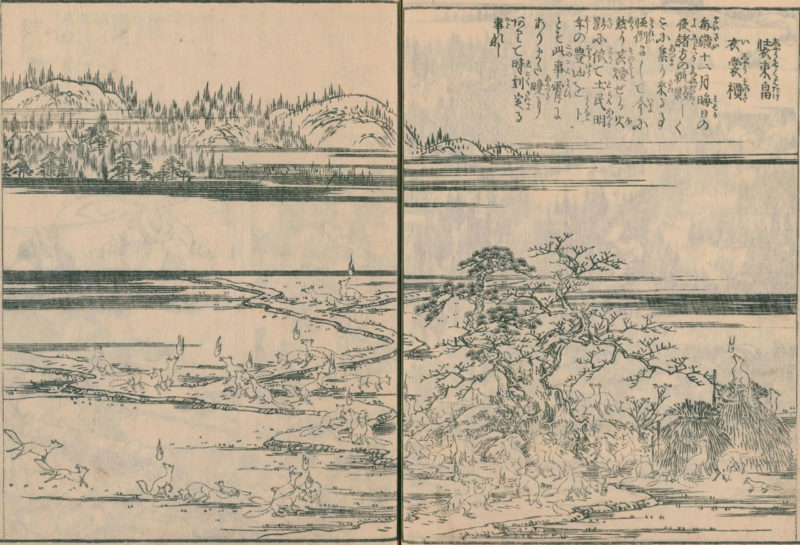

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「王子稲荷社」として見開きで描かれている。

総門がありその先に鳥居、そして石段、社殿。

境内の右手には、立派な弁天池と弁天も置かれていたりと、今以上に見事な境内であった事が窺える。

社殿の右手には立派な御神木、末社稲荷が多数あり、その奥に本宮。

裏手は高台になっていて「いなり」とある。

現在の「御穴様」で、当時は杉の大木に囲まれていた事が分かる。

次ページに描かれているのは「装束畠衣装榎」。

当社の管理下であり、多くの狐様が描かれている。

毎年大晦日の夜に、関八州(東国)の狐がこの古榎の辺りに集まり、装束を改めて当社にやって来ると言い伝えられており、「王子稲荷の狐火」として有名であった。

当地の村民たちは狐火の数で豊凶を占ったと伝わっている。

大榎は明治時代に枯死したものの、その跡近くには「装束稲荷神社」が鎮座。

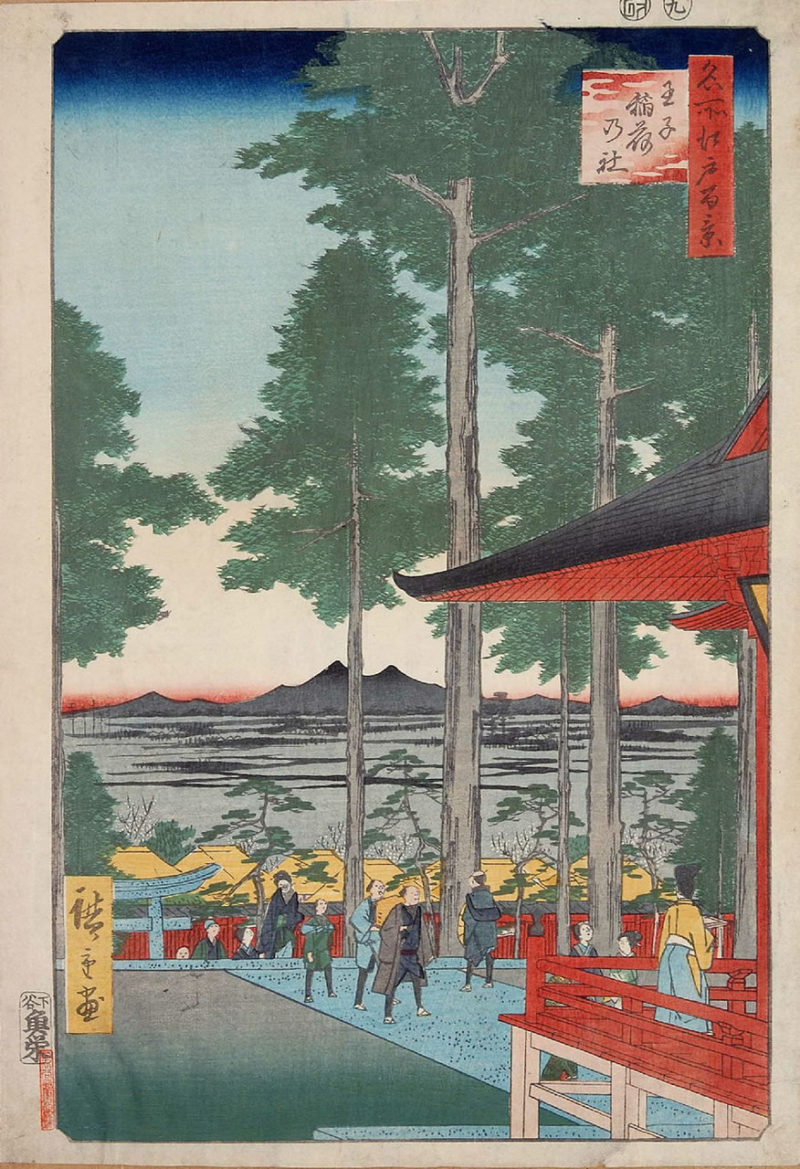

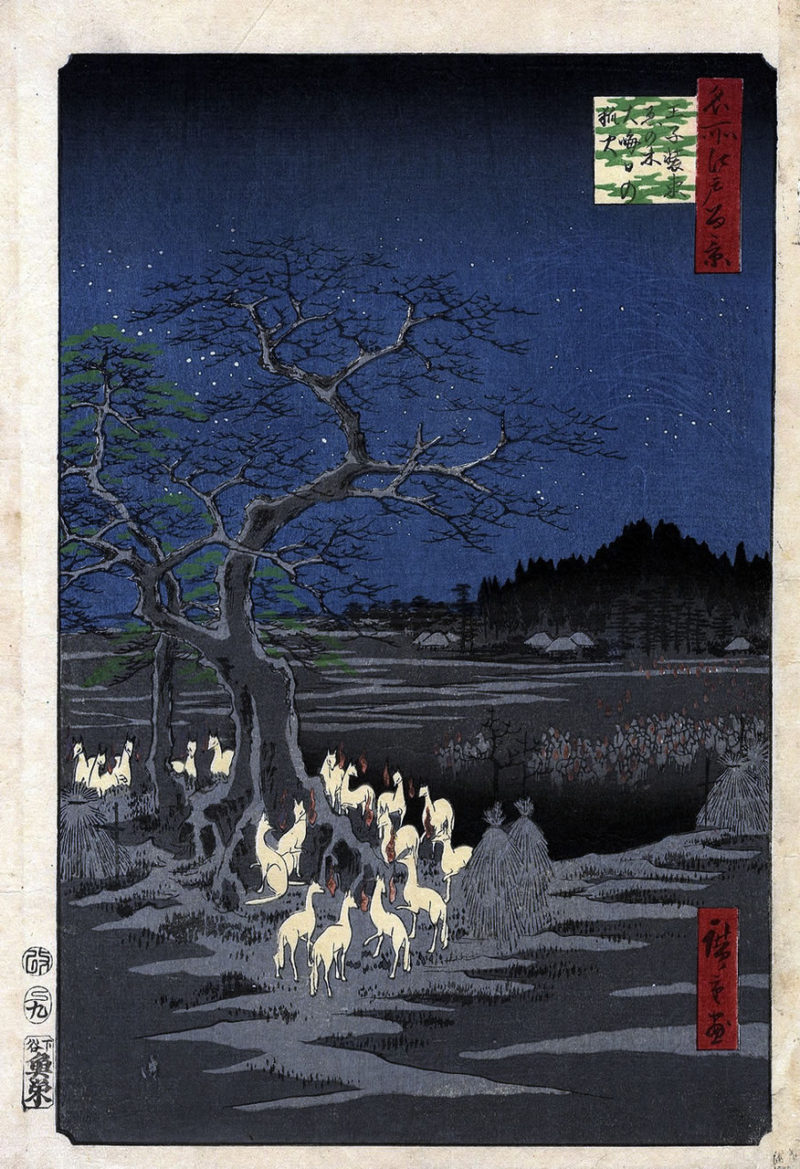

浮世絵に描かれた王子稲荷や装束榎

関八州稲荷頭領・関東稲荷総社として崇敬を集めた当社は、庶民からも絶大な人気を誇った。

江戸の中でも屈指の人気神社で、浮世絵などの題材にも多く取り上げられている。

当社の境内からの見晴らしを描いており、奥に見えるのは筑波山。

境内には杉の木や松の木を多く見る事ができ、綺麗に整備された境内なのが伝わる。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

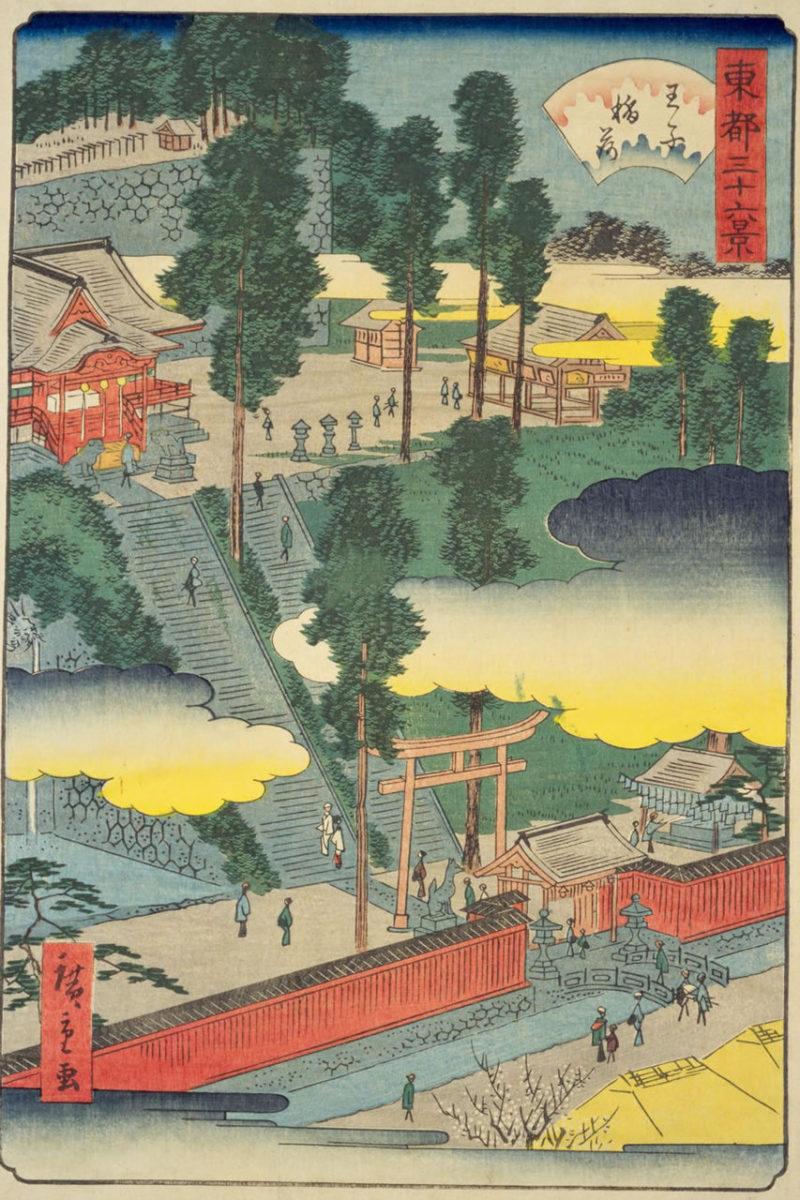

当社の境内を3ページに渡って描いている。

『江戸名所図会』に描かれた構図と似ているが、それを参考にしたものだろう。

こちらはカラーなのでより様子を窺う事ができる。

門前には茶屋や料理屋が立ち並び、大変な人気であった。

神門、鳥居、石段、社殿といった構成で、こちらは現在の境内にかなり近い。

構図上、境内がかなり詰まったように描かれている。

歌川広重(初代)の門人。

はじめは重宣(しげのぶ)と称していたが、安政五年(1858)に初代が没すると、広重の養女お辰の婿になり、二代目広重を襲名した。

広重の晩年の作品『名所江戸百景』にも参加し、一部は二代目の作とされている。

現在も「初午の日」は例祭であり、その例祭に駕籠で乗り付ける女性を描いている。

江戸中期より授与されるようになった「火防守護の凧守」は、奴を凧御守にした形の面白さもあって評判となり、初午の縁日は「凧市」と呼ばれ、今現在も続いている。

初代・歌川豊国の門人で、後に三代目・歌川豊国を名乗る。

美人画を得意としていて、作品の数は浮世絵師の中で最も多い。

その作品数は1万点以上に及ぶと云われる。

当社の管理下であった装束榎に集まる狐たちの様子を描いたもの。

大晦日の夜に関八州の狐が装束を改めるために集ったという伝承を描いている。

関東稲荷総社と称され狐の伝承が残る当社は、江戸庶民より屈指の人気を誇った。

明治以降の歩み・明治の古写真・戦後の再建

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

戦前の境内を知る事ができる貴重な写真。

石段が2つあり、上述した浮世絵などに描かれていた様子と変わらない。

鬱蒼と杉が生い茂った境内だった事が分かる。

この頃には落語『王子の狐』の舞台として人気を博すようになる。

初代三遊亭圓右が上方噺の「高倉狐」を東京に写した演目。

初代三遊亭圓右は、明治から大正にかけて活躍した噺家。

『王子の狐』は戦後になっても10代目金原亭馬生や7代目立川談志が行っていたりと、人気の噺の一つとなっている。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、今も昔も鎮座地は変わらない。

緑円で囲った箇所が「王子神社」。

地図上で注目したいのは当社の東側に数多く設けられた製紙会社。

これは旧王子製紙(現在の王子ホールディングスと日本製紙の前身)で、日本初の洋紙工場の操業は王子で開始した。

さらに印刷局や印刷所が設置。

近くには貯弾場や雷汞場(らいこうじょう/起爆薬)があったように王子周辺は屈指の工業地域や軍都として発展を遂げる事となる。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって本殿が大破。

昭和三十五年(1960)、本殿を再建。

その後も境内整備が進み現在に至っている。

平成五年(1993)、「王子稲荷の狐火」の伝承を元に町おこしイベントの一環として大晦日に「王子狐の行列」が開始され、年々人気を博している。

境内案内

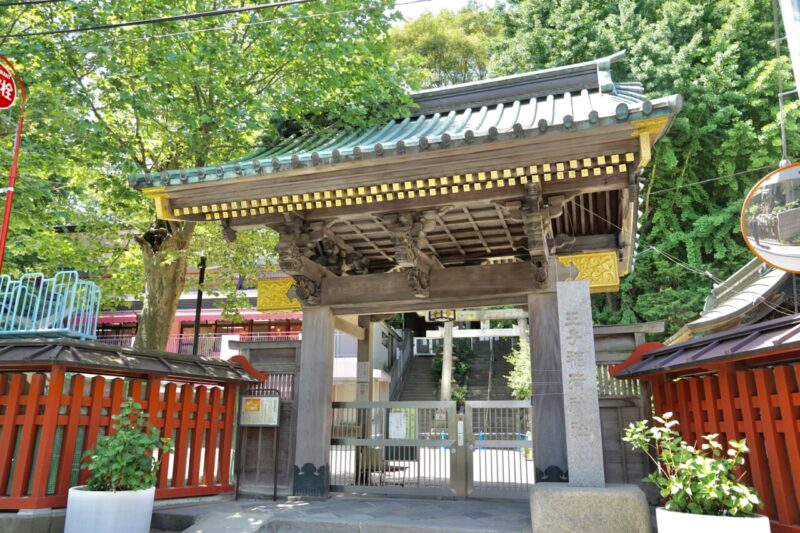

神門・いなり幼稚園が併設された境内

最寄駅の王子駅からは徒歩で数分の距離の住宅街に鎮座。

表参道には立派な神門。

表参道には立派な神門。

彫刻も施された神門。

彫刻も施された神門。

但しこちらの神門は平日は閉じられている事が多い。

但しこちらの神門は平日は閉じられている事が多い。

境内に併設されている当社運営のいなり幼稚園。

平日は園児のために石段下の部分を開放しているため一般参拝者はこちらから入る事はできない。

平日は園児のために石段下の部分を開放しているため一般参拝者はこちらから入る事はできない。

神門の右手に手水舎、奥に鳥居と石段という配置。

神門の右手に手水舎、奥に鳥居と石段という配置。

休日などは開門されている事が多い。

休日などは開門されている事が多い。

神狐像・石灯籠・江戸時代の素晴らしい狛犬

神門が閉じられている場合は、左手のいなり坂より迂回すると南側の鳥居へ。

社殿の左手にあるこちらから参拝する形。

社殿の左手にあるこちらから参拝する形。

近くには数多くの神狐像。

その多くが江戸時代の奉納物。

その多くが江戸時代の奉納物。

江戸時代から当社が篤く崇敬されていたのを伝える。

江戸時代から当社が篤く崇敬されていたのを伝える。

石灯籠・常夜灯も数多い。

いずれも江戸時代の奉納物。

いずれも江戸時代の奉納物。

王子稲荷大明神の文字。

王子稲荷大明神の文字。

寛政十年(1798)の銘などいずれも古い。

寛政十年(1798)の銘などいずれも古い。

神門から入り石段を上った先、表参道の途中に一対の狛犬。

宝暦十一年(1761)に奉納された狛犬。

宝暦十一年(1761)に奉納された狛犬。

コロナ禍でマスクを着用しているため表情が分かりにくいがとても良い造形。

コロナ禍でマスクを着用しているため表情が分かりにくいがとても良い造形。

彫りが深くぐっと引き込まれる表情。

彫りが深くぐっと引き込まれる表情。

毛並みも美しい造形。

毛並みも美しい造形。

さらに素晴らしいのがその台座で透かし彫りの彫刻が施されている。

さらに素晴らしいのがその台座で透かし彫りの彫刻が施されている。

江戸時代中期の技術の粋と奉納者たちからの崇敬の篤さが伝わる素晴らしい狛犬。

江戸時代中期の技術の粋と奉納者たちからの崇敬の篤さが伝わる素晴らしい狛犬。

徳川家斉による極彩色で美しい社殿

石段を上った先に社殿。

極彩色が美しい見事な拝殿。

極彩色が美しい見事な拝殿。

十一代将軍・徳川家斉が文政五年(1822)に造営した拝殿が修復されながら現存。

十一代将軍・徳川家斉が文政五年(1822)に造営した拝殿が修復されながら現存。

木鼻には美しい金色の獅子。

木鼻には美しい金色の獅子。

徳川将軍家の威光が伝わる造り。

徳川将軍家の威光が伝わる造り。

昭和六十二年(1987)には社殿の総塗り換えが165年ぶりに行なわれた。

昭和六十二年(1987)には社殿の総塗り換えが165年ぶりに行なわれた。

その後も状態よく維持されている。

その後も状態よく維持されている。

本殿は戦時中に大破してしまい、昭和三十五年(1960)に再建されたもの。

本殿は戦時中に大破してしまい、昭和三十五年(1960)に再建されたもの。

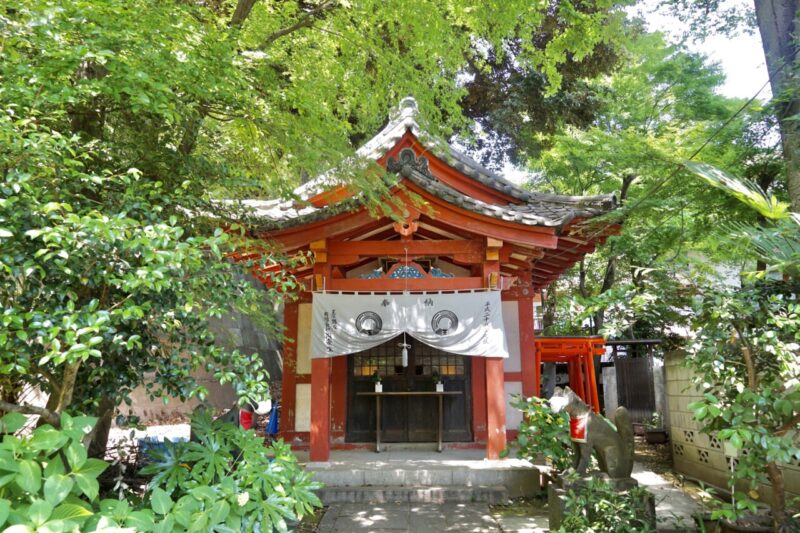

社殿の右奥には本宮や稲荷三社

社殿の右手が境内社などに繋がる参道。

朱色の鳥居を潜って右手に進むと本宮が鎮座。

朱色の鳥居を潜って右手に進むと本宮が鎮座。

江戸時代に『江戸名所図会』などに描かれた当社にも社殿の右手に本宮が置かれていた。

江戸時代に『江戸名所図会』などに描かれた当社にも社殿の右手に本宮が置かれていた。

古くから当社の社殿が置かれていた地で、江戸時代以前より本宮と呼ばれていた。

古くから当社の社殿が置かれていた地で、江戸時代以前より本宮と呼ばれていた。

近くには数多くの古い神狐像。

近くには数多くの古い神狐像。

参拝時はいずれもマスク着用。

参拝時はいずれもマスク着用。

その右手に奉納鳥居が連なる。

その奥に稲荷社が三社。

その奥に稲荷社が三社。

亀山稲荷神社・嬉野森稲荷神社・北村稲荷神社の合殿。

亀山稲荷神社・嬉野森稲荷神社・北村稲荷神社の合殿。

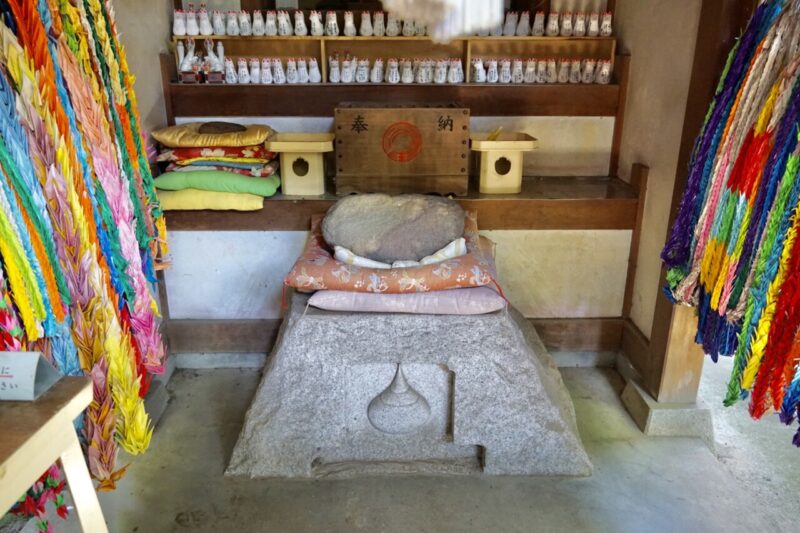

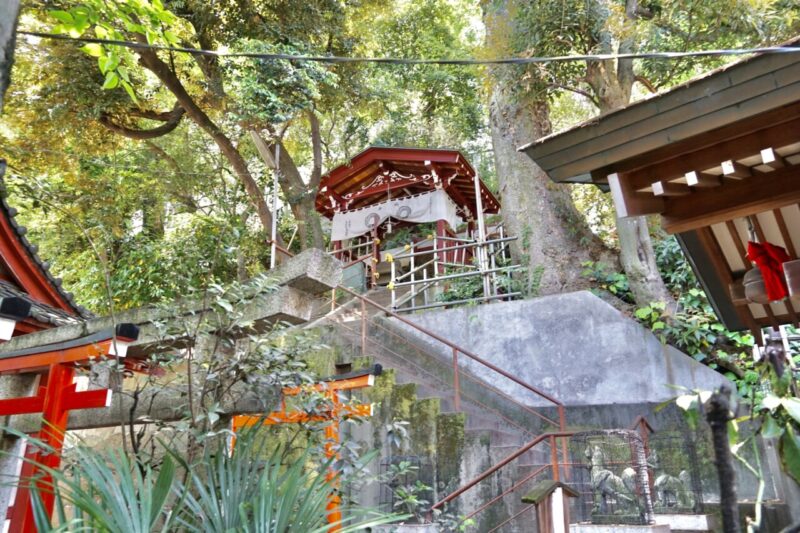

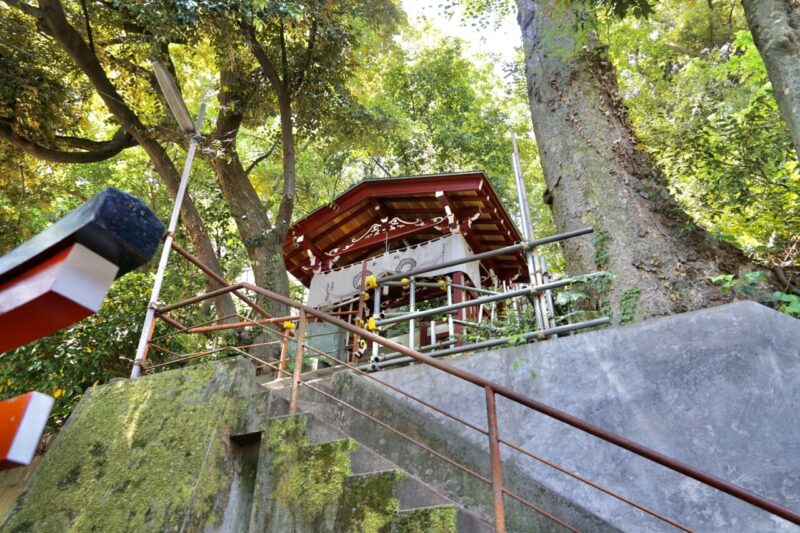

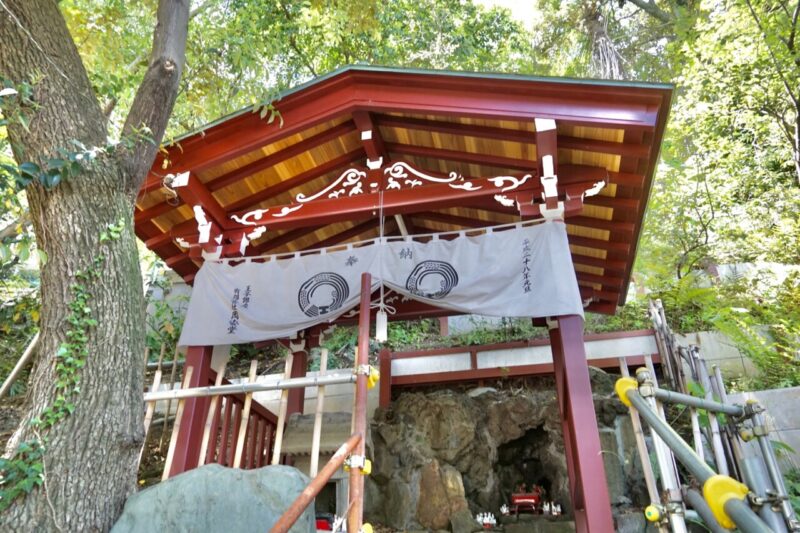

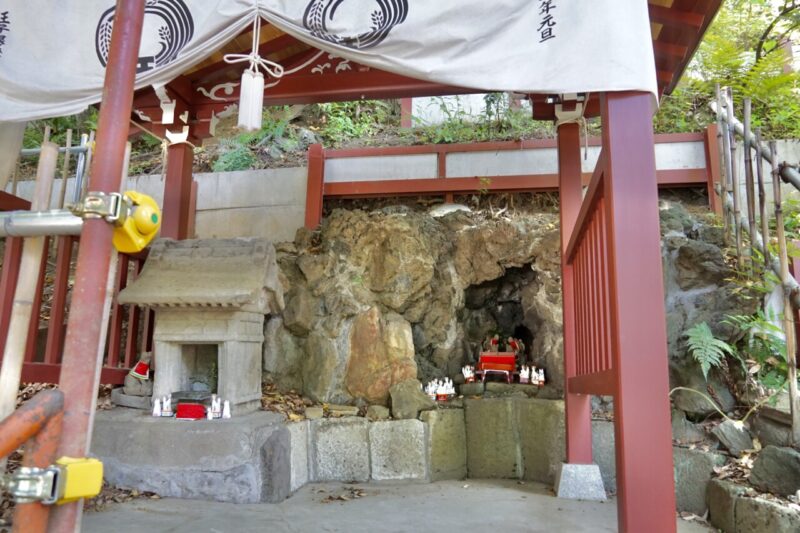

御石様と狐穴である御穴様

その左手奥に御石様。

いわゆる「おもかる石」と呼ばれるもの。

いわゆる「おもかる石」と呼ばれるもの。

石を持ち上げた際に重く感じた場合は叶わず、軽く感じた場合は叶うと伝えられる。

石を持ち上げた際に重く感じた場合は叶わず、軽く感じた場合は叶うと伝えられる。

この横に石段が続く。

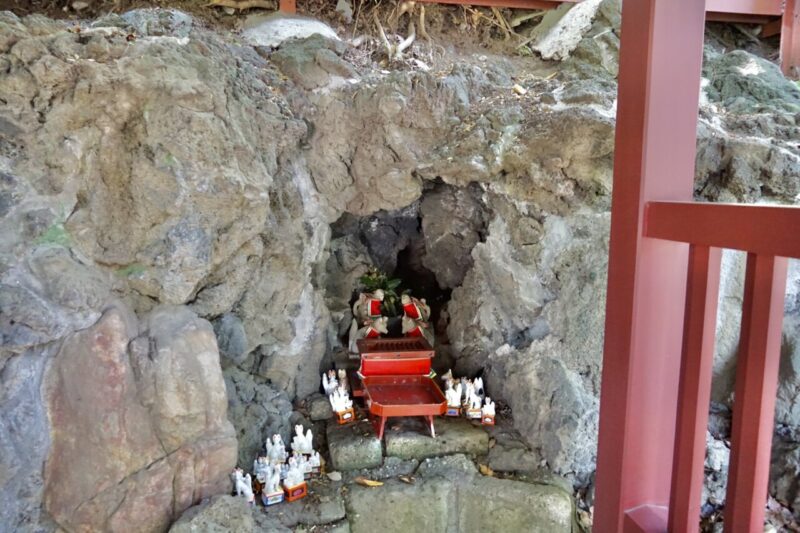

御穴様と称される狐穴。

御穴様と称される狐穴。

かつてはこんもりと茂った杉の大木に包まれて昼でも暗かったと云う一画。

かつてはこんもりと茂った杉の大木に包まれて昼でも暗かったと云う一画。

山中には沢山の狐が安住し、神使として大切にされていたと云う。

山中には沢山の狐が安住し、神使として大切にされていたと云う。

その跡がこの御穴様と称される狐穴で、現在も大切にされている。

その跡がこの御穴様と称される狐穴で、現在も大切にされている。

現在と配置は少し違うものの江戸時代の浮世絵などにもこうした様子が描かれている。

現在と配置は少し違うものの江戸時代の浮世絵などにもこうした様子が描かれている。

御朱印・初午の凧市と火伏凧

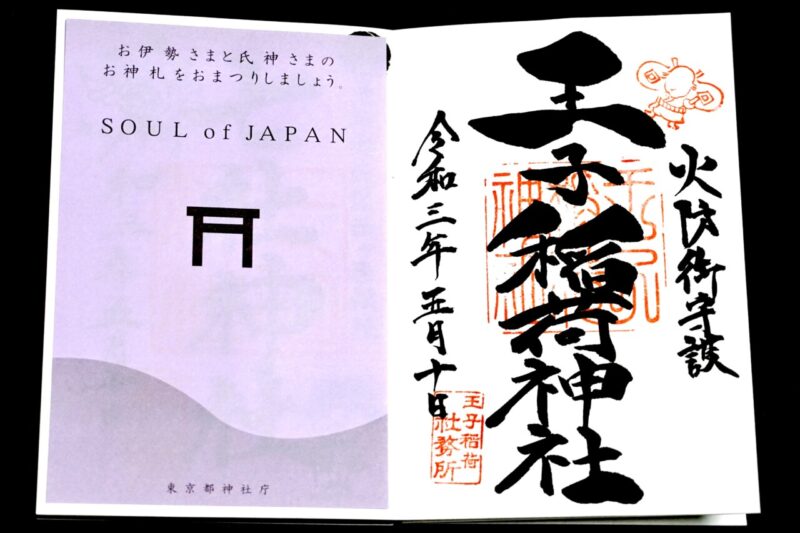

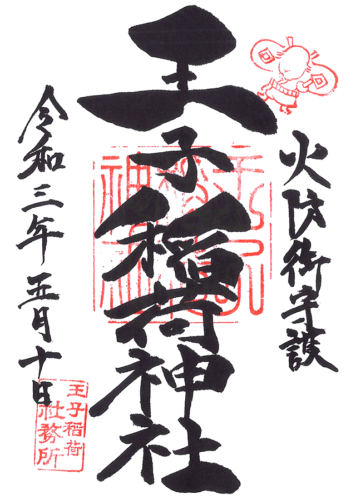

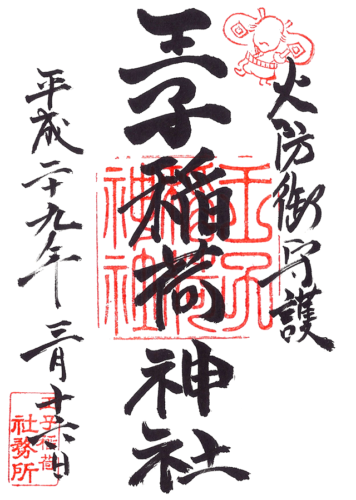

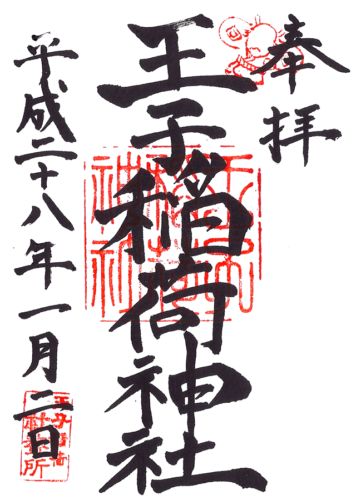

御朱印は「王子稲荷神社」の朱印、「王子稲荷社務所」の朱印。

凧市の火伏凧の印が押印され「火防御守護」の墨書き。

凧市の火伏凧の印が押印され「火防御守護」の墨書き。

当社は「初午の日」が例祭で、2月の午の日は「凧市」と呼ばれる縁日となる。

社務所で「火防けの凧守」が授与され、境内でも凧屋が店を出し大いに賑わう事で知れられる。

社務所で「火防けの凧守」が授与され、境内でも凧屋が店を出し大いに賑わう事で知れられる。

2月最初の午の日の事。

稲荷信仰の総本社である「伏見稲荷神社」の御祭神・宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)が伊奈利山へ降りた日が2月11日で、この日が初午であった事から稲荷信仰の祭の日として知られる。

当社も初午の日が例祭日となっていて「凧市」として賑わう。

大晦日に行われる王子狐の行列

12月31日(大晦日)には「王子狐の行列」が行われる。

末社である「装束稲荷神社」より、狐のお面や装束を身に着けた人々が行列して当社へ正月の参詣をするというイベント。

末社である「装束稲荷神社」より、狐のお面や装束を身に着けた人々が行列して当社へ正月の参詣をするというイベント。

広重の浮世絵などにも描かれ、古くから伝えられている「王子稲荷の狐火」にちなんだものとなっていて、平成五年(1993)より継続され人気イベントとして知られる。

所感

古くから関東稲荷総社として、関東・東国におけるお稲荷さまの総社とされた当社。

江戸時代に入ると徳川将軍家から庇護され、王子両社として「王子神社」と共に崇敬を集めた。

何より江戸庶民から絶大の人気を誇る神社であり、広重作の浮世絵からもその様子が伝わる。

現在も徳川将軍家の威光が伝わる拝殿、古い奉納物など見どころも満載。

初午の「凧市」で授与される「火防守護の凧守」は、火防守護の御神徳があるとして人気が高く、近年は大晦日の「王子狐の行列」が人気イベントとして定着しており、こうした祭事などが行われる時は、大変な賑わいを見せる。

普段は神社運営の「いなり幼稚園」が境内にあり、子供の賑やかな声が聞こえる地域の鎮守といった雰囲気であるが、祭事があると賑わいを見せ往年の様子を偲ぶ事ができるのが嬉しい。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※初午の日「凧市」開催日に限定御朱印あり。

※以前は初穂料400円だったが現在は500円に変更。

参拝情報

参拝日:2021/05/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/03/16(御朱印拝受)

参拝日:2016/01/02(御朱印拝受)

コメント