神社情報

小岩神社(こいわじんじゃ)

御祭神:天照皇大御神・住吉大神・天児屋根大神・八幡大神・衣通姫大神

社格等:村社

例大祭:8月19日

所在地:東京都江戸川区東小岩6-15-15

最寄駅:小岩駅

公式サイト:http://koiwa-jinja.com/

御由緒

小岩は下総国の国府(市川市国府台付近)に程近く、早くから開発が進みましたが、鎌倉時代にこの一帯を治めておりました御家人葛西清重を祖とする同氏によって伊勢神宮に寄進され、以後、神領地となり『葛西御厨』と称されました。

以来、崇敬心篤いこの地に、天文五年(1536)『五社大明神』『五社明神社』と呼ばれ広く尊崇を集めておりました当神社を、下総国行徳より御遷座申し上げ小岩の総鎮護さまとして篤くお祀りすることとなりました。

江戸に幕府が開かれると、将軍お膝元の古社として、四代将軍家綱公の御代に大老職まで務めた酒井雅楽頭や板倉筑後守といった重臣達によって寛文十一年(1671)本殿・拝殿の寄進をうけました。

天保十一年(1840)九月に現在の地へご遷座申し上げましたが、御社殿の老朽甚だしく、これを憂いた地元氏子崇敬者のご奉賛により御造営の企画がなされ、昭和三十七年十月に現社殿が竣工し、なお一層の御神徳をもってこの小岩の街を見守っておられます。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

参拝日:2017/07/25

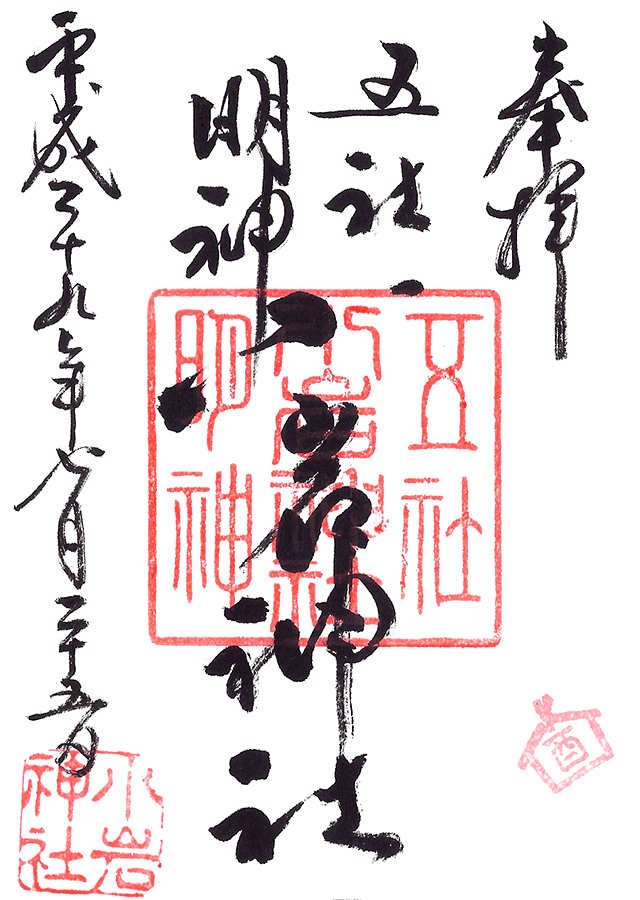

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

御朱印帳

初穂料:1,200円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意している。

金の箔押し社号入りで全3色。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

歴史考察

小岩総鎮守の神社

東京都江戸川区東小岩に鎮座する神社。

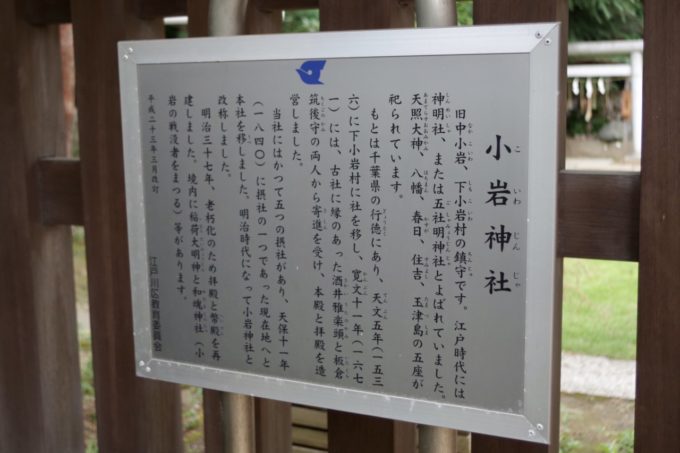

旧社格は村社で、旧中小岩村・旧下小岩村の鎮守。

現在は小岩の総鎮守とされる。

かつては「五社明神社」と称され、明治になり「小岩神社」へ改称。

戦後に整備された境内は綺麗に整えられ神門なども用意されている。

行徳から遷座した五社明神社

社伝によると、天文五年(1563)、下総国行徳(現・千葉県市川市)に鎮座していた「五社明神社」を「萬福寺」(現・東小岩2丁目)に遷座したのが始まりとされている。

小岩に遷座してくる前の、行徳に鎮座していた「五社明神社」の創建年代は不詳であるが古社であったと云われており、「五社明神社」と呼ばれた由来は、天照皇大御神・住吉大神・天児屋根大神・八幡大神・衣通姫大神の5柱の神を祀っていたからと思われる。

当社は、遷座にあたり小岩の総鎮守とされたと伝わる。

この「甲和(こわ)」という地名が転じて現在の「小岩(こいわ)」になったと見られている。

江戸幕府の重臣からの寄進

江戸時代に入ると、小岩は上小岩村・中小岩村・下小岩村に分村。

当社は中小岩村と下小岩村の鎮守とされた。

寛文十一年(1671)、酒井雅楽頭や板倉筑後守などの幕府重臣達より本殿・拝殿が寄進。

この寄進は、将軍お膝元の古社であるという理由によるものとあり、当社が小岩に遷座する以前の行徳の時代から古社であった事が窺える。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(中小岩村)

五社明神社

天照大神、八幡、春日、住吉、玉津島の五坐を祭れり。当村及び下小岩村の鎮守とす。下小岩萬福寺持。下同じ。

中小岩村の「五社明神社」と記されているのが当社。

天照大神、八幡、春日、住吉、玉津島の5柱を祀っている事から「五社明神」と呼ばれていた事が窺え、中小岩村と下小岩村の鎮守であった事が記されている。

別当寺は「萬福寺」であった。

天保年間に現在地へ遷座

天保元年(1830)、別当寺「萬福寺」が火災のため焼失。

天保十一年(1840)、現在地へ遷座。

以後、小岩鎮守の「五社明神社」として明治維新を迎える。

明治以降の歩み・境内整備

明治になり神仏分離。

当社は「天祖神社」に改称し、村社に列した。

明治十二年(1897)、「天祖神社」から「小岩神社」に改称。

小岩の総鎮守として地域からの崇敬を集めた。

小岩の総鎮守として地域からの崇敬を集めた。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い、上小岩村・下小岩村・中小岩村・伊予田村・小岩田村が合併して小岩村が成立。

当地は小岩村大字中小岩となる。

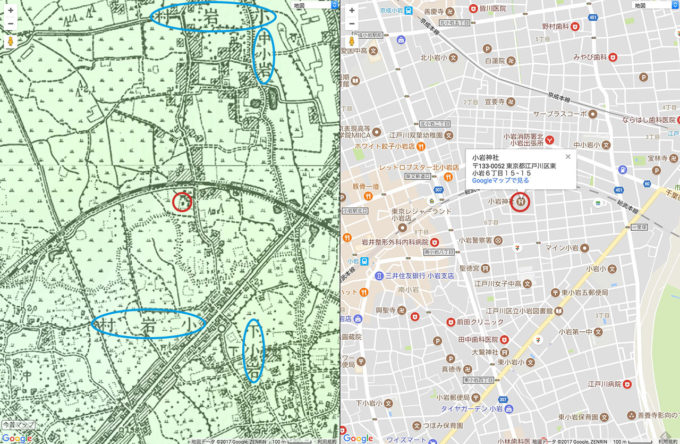

明治四十二年(1909)の古地図がある。

当時の当地周辺の地理関係を確認する事ができる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、現在の鎮座地と同じ場所に鎮座しているのが分かる。

小岩村という地名と、中小岩・下小岩という地名を見る事ができる。

当社は中小岩・下小岩の鎮守であり、正に両村の中間に位置しているのが窺える。

天保十一年(1840)に遷座した際に、村の中央が選ばれたのであろう。

戦後になり境内整備が進む。

昭和三十七年(1962)、旧社殿の老朽化のため現在の社殿が建立。

これが現在の社殿である。

これが現在の社殿である。

昭和五十四年(1979)、神門が建立。

その後も境内整備が進み現在に至っている。

境内案内

神門など綺麗に整備された境内

最寄駅の小岩駅から東へ10分程歩いた住宅街の一画に鎮座。

社号碑にはかつての「五社明神」の文字も記されている。

社号碑にはかつての「五社明神」の文字も記されている。

鳥居を潜って左手に手水舎。

鳥居を潜って左手に手水舎。

水が張られ綺麗に整備されている。

水が張られ綺麗に整備されている。

その先に神門。

昭和五十四年(1979)に氏子崇敬者によって建立された神門。

昭和五十四年(1979)に氏子崇敬者によって建立された神門。

決して広くはない境内なのだが、綺麗に整備されており、氏子崇敬者からの崇敬の篤さが伝わる。

決して広くはない境内なのだが、綺麗に整備されており、氏子崇敬者からの崇敬の篤さが伝わる。

戦後に再建された社殿

神門を潜ると正面に社殿。

昭和三十七年(1962)に再建された社殿となっている。

昭和三十七年(1962)に再建された社殿となっている。

旧社殿は関東大震災や第二次世界大戦の被害を免れたと云うが、老朽化のため再建に至った。

旧社殿は関東大震災や第二次世界大戦の被害を免れたと云うが、老朽化のため再建に至った。

氏子崇敬者の奉賛によって造営されたと云い、小岩鎮守として地域からの崇敬が伝わる。

氏子崇敬者の奉賛によって造営されたと云い、小岩鎮守として地域からの崇敬が伝わる。

本殿は木々によって遮られていたが、拝殿・本殿共に木造による権現造りとなっている。

本殿は木々によって遮られていたが、拝殿・本殿共に木造による権現造りとなっている。

足の怪我病気を治癒祈願のわらじ石

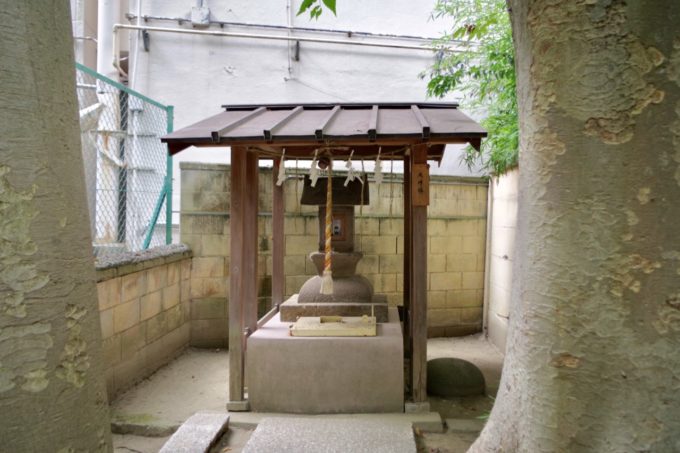

拝殿の左手には「わらじ石」と呼ばれる石が置かれている。

鳥居が用意され、その先に置かれているのがわらじ石。

鳥居が用意され、その先に置かれているのがわらじ石。

わらじ石の奥には多くのわらじが掛けられており、これらは崇敬者からの奉納と云う。

わらじ石の奥には多くのわらじが掛けられており、これらは崇敬者からの奉納と云う。

撫で石信仰の一種であり、今も感謝の印として多くのわらじが奉納されている。

整備された富士塚・境内社

境内の左手には小さな富士塚が整備。

鳥居と一対の狛犬があり、その先には境内社が置かれる。

鳥居と一対の狛犬があり、その先には境内社が置かれる。

当地の古い信仰が詰まった一画となっている。

当地の古い信仰が詰まった一画となっている。

鳥居を潜ってすぐ右手には三峯神社や力石。

鳥居を潜ってすぐ右手には三峯神社や力石。

左手には道案内の神・猿田彦命を祀る道祖神社。

左手には道案内の神・猿田彦命を祀る道祖神社。

左手には日枝神社の石祠や、力石を持ち上げる像。

左手には日枝神社の石祠や、力石を持ち上げる像。

一番奥に鎮座するのが富士信仰である浅間神社で、小さいながらも富士塚となっているのが窺える。

一番奥に鎮座するのが富士信仰である浅間神社で、小さいながらも富士塚となっているのが窺える。

富士塚の一画の他にも境内社が複数。

朱色の奉納鳥居が多く置かれた稲荷神社。

朱色の奉納鳥居が多く置かれた稲荷神社。

その右手に水神社。

由緒不明ながら水にまつわる信仰によるものだろう。

由緒不明ながら水にまつわる信仰によるものだろう。

他にも神楽殿や多くの石碑などが置かれている。

当地の信仰の歴史が詰まった境内となっている。

当地の信仰の歴史が詰まった境内となっている。

所感

小岩の総鎮守とされる当社。

火事により古い史料が焼失しているため、不詳の部分も多いが、行徳から小岩へ「五社明神社」として遷座した歴史が伝わっている。

「五社明神社」と称されたのは、5柱の神を祀っている事によるものであるが、中でも鎌倉時代より「葛西御厨」という「伊勢神宮」の御厨(荘園)があった事から伊勢信仰の色合いが濃かったものと思われ、明治になり一時的に「天祖神社」とされた事からも窺える。

境内は戦後になって整備されたものであるが、至る所に当地の歴史や信仰を伝える石碑などがあり興味深い。

広さはないものの綺麗に整備された境内は、小岩の氏子崇敬者からの崇敬が伝わるとても心地よい境内となっている。

社号碑や御朱印に今も「五社明神」の文字が記されているのも、歴史を大切にしているのが伝わる良い神社である。

神社画像

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 神門 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 授与所 ]

[ 狛犬 ]

[ 神楽殿 ]

[ わらじ石 ]

[ 富士塚・境内社 ]

[ 道祖神社 ]

[ 三峯神社 ]

[ 日枝神社 ]

[ 浅間神社 ]

[ 稲荷神社 ]

[ 和魂神社 ]

[ 水神社 ]

[ 石碑・力石 ]

[ 神輿庫 ]

[ 社務所 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 御神木 ]

[ 案内板 ]

コメント