目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

狐のミイラを祀るお稲荷様

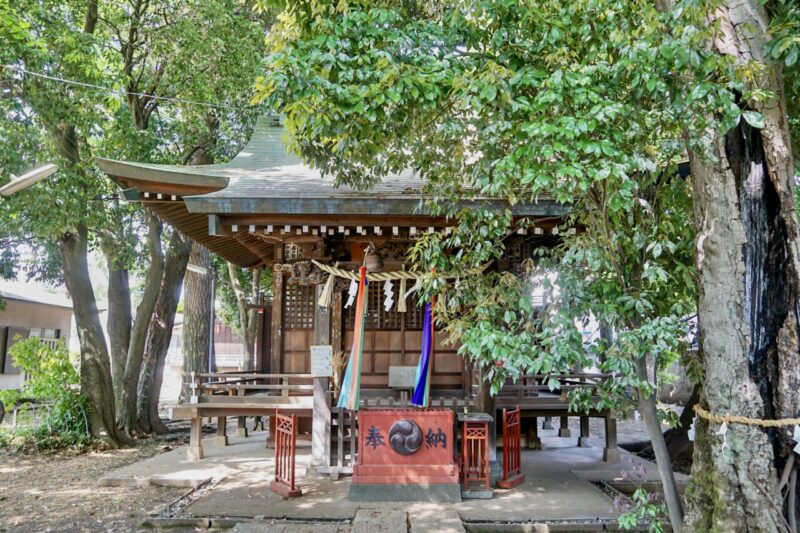

東京都杉並区松庵に鎮座する神社。

旧社格は無格社、旧松庵村の鎮守、後に中高井戸(西高井戸)の鎮守も合祀。

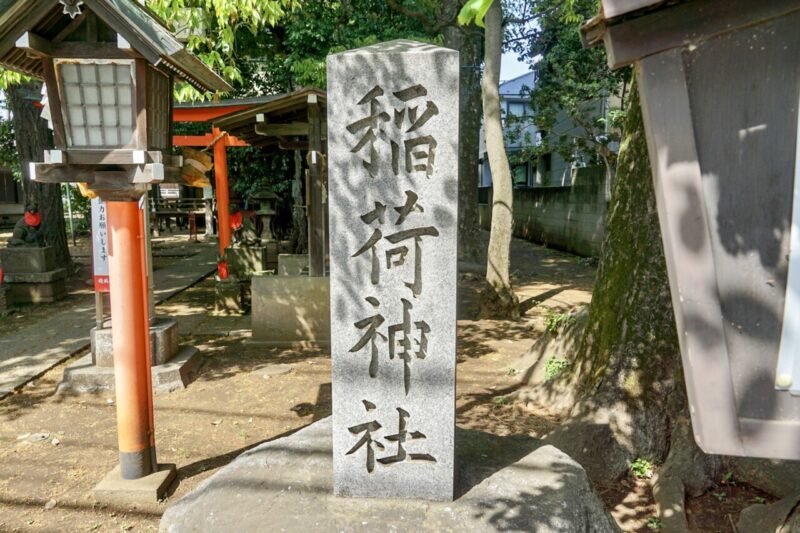

正式名称は「稲荷神社」、当社が鎮守していた地域から「西高井戸松庵稲荷神社」とも称される。

境内には狐のミイラを祀る「お狐さま」と呼ばれる末社が鎮座している事でも知られる。

現在は神職は常駐しておらず「下高井戸八幡神社」の兼務社となっている。

神社情報

西高井戸松庵稲荷神社(にしたかいどしょうあんいなりじんじゃ)

御祭神:受持命

社格等:─

例大祭:9月15日

所在地:東京都杉並区松庵3-10-3

最寄駅:西荻窪駅

公式サイト:https://www.shimotakaido.org/shouan/

御由緒

西高井戸松庵稲荷神社

この神社は旧松庵村の鎮守で祭神は受持命です。

松庵村は万治年間(1658〜1660)に松庵という医者が開いたと伝えられ、安養寺(武蔵野市)の供養塔にある萩野松庵がその人ともいわれています。

境内入口には元禄三年(1690)、元禄六年(1693)銘の庚申塔があり、元禄三年のものには、「武州野方領松庵新田」と刻まれています。このことから元禄三年以前にはすでに新田開発の村のとして開かれていたものと考えられます。

この神社は明治維新の際に廃寺となった円光寺(天台宗江戸八丁堀湊町普門院末)の境内にあったもので「新編武蔵風土記稿」の松庵稲荷の項には「上屋二間ニ二間半内ニ小祠ヲ置社前ニ鳥居ヲ立村内ノ鎮守ニシテ例祭ハ期日ヲ定メズ」と記されています。

昭和九年に、隣村中高井戸村の鎮守稲荷神社を合祀以後、西高井戸松庵稲荷神社と称し、同十年には社殿を改築し、今日にいたっています。

社前の五日市街道は江戸時代には「青梅街道脇道」とも呼ばれ、炭をはじめとする生活物資の輸送に大きな役割をはたしてきました。

なお、神社の北側裏手に円光寺歴住の墓地があり、元禄九年をはじめとする没年が記されているのが見られます。

祭日は九月十五日です。(境内の掲示より)

歴史考察

松庵村の開墾とその鎮守

創建年代は不詳。

万治年間(1658年-1660年)に松庵村(松庵新田)が開墾される。

その際に鎮守として祀られたものと推測され、当時は「円光寺」(現・廃寺)の境内に鎮座していた稲荷社であった。

万治年間(1658年-1660年)に荻野松庵と云う医師が開墾を指導したと伝えられている。

村名も松庵に因む。

当社の境内入口に元禄三年(1690)と元禄六年(1693)銘の庚申塔が置かれている。

元禄三年(1690)の庚申塔には「武州野方領松庵新田」と刻まれている。

元禄三年(1690)の庚申塔には「武州野方領松庵新田」と刻まれている。

「円光寺」の境内にあった稲荷社で、神仏習合のもとで村の鎮守として崇敬された。

新編武蔵風土記稿より見る稲荷祠

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(松庵村)

圓光寺

年貢地二段。村の東よりにあり。(中略)

稲荷祠

上屋二間に二間半。内に小祠を置。社前に鳥居を立。村内の鎮守にして例祭は期日を定めず。

松庵村の「圓光寺(円光寺)」の項目内に「稲荷祠」と記されているのが当社。

鳥居と上屋を有しその中に小祠が祀られていたと云う。

村内の鎮守とあり、松庵村の鎮守であった事が分かる。

(中高井戸村)

稲荷社

年貢地九坪秤。村の西よりにあり。僅かなる祠を東向に立。社前に鳥居あり。當村の鎮守にして村民の持なり。

中高井戸村の「稲荷社」と記されたのは、昭和九年(1934)に当社に合祀される稲荷社。

中高井戸村の鎮守であった事が記してある。

後に当社に合祀された事から、当社は旧松庵村と旧中高井戸村の鎮守になったと云えるだろう。

松庵村と中高井戸村は隣り合わせの村で、「圓光寺」とこの「稲荷社」もかなり近い位置に面していた。

明治以降の歩み・旧中高井戸村(西高井戸)鎮守を合祀

明治になり神仏分離。

当社が鎮座していた「円光寺」と分離し、村の鎮守として「稲荷神社」と称された。

当社は無格社であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い上高井戸村・中高井戸村・下高井戸村・大宮前新田・久我山村・松庵村が合併し、高井戸村が誕生。

当地は高井戸村松庵となる。

明治三十年(1897)、「円光寺」が廃寺。

この際に近くにあった築山を取り去っており、その築山ではかつて狐が子を育てていたと伝わり、親狐の亡骸が拝殿下より発見された。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、現在の鎮座地と同じ場所に鎮座。

当社の前を通るのが五日市街道で、通りを挟んで神社の記号(橙円で囲った箇所)を見る事ができる。

おそらくこれが後に当社に合祀される中高井戸村の鎮守「稲荷神社」であろう。

高井戸村の地名の他に「松庵」その隣に「中高井戸」の文字を見る事ができる。

昭和七年(1932)、東京市杉並区の新設に伴い東京市杉並区松庵(北町・南町)に地名変更。

その際に隣町の旧中高井戸村は杉並区西高井戸に改められた。

昭和九年(1934)、中高井戸村(当時は西高井戸)の鎮守であった「稲荷神社」を合祀。

当社は旧松庵村と旧中高井戸村の鎮守となる。

昭和三十六年(1961)、親狐のミイラを祀る末社を建立。

「お狐さま」と称され崇敬を集める。

「お狐さま」と称され崇敬を集める。

昭和四十五年(1970)、住居表示が実施され西高井戸の地名は消滅し松庵となる。

西高井戸(旧中高井戸村)鎮守の「稲荷神社」が合祀された歴史と、消え行く旧地名を残すため氏子が社号碑を建立。

西高井戸(旧中高井戸村)鎮守の「稲荷神社」が合祀された歴史と、消え行く旧地名を残すため氏子が社号碑を建立。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

五日市街道沿いに鎮座・旧地名を残す社号碑

最寄駅の西荻窪駅から南へ向かった先にある五日市街道沿いに鎮座。

右手には当社の由来を記した「稲荷神社」の社号碑。

右手には当社の由来を記した「稲荷神社」の社号碑。

この「稲荷神社」と記された社号碑の裏に旧地名を保存。

この「稲荷神社」と記された社号碑の裏に旧地名を保存。

「西高井戸稲荷神社」「松庵稲荷神社」「昭和九年二月合祀」の文字。

「西高井戸稲荷神社」「松庵稲荷神社」「昭和九年二月合祀」の文字。

氏子によって綺麗に維持された境内

石鳥居の一之鳥居。

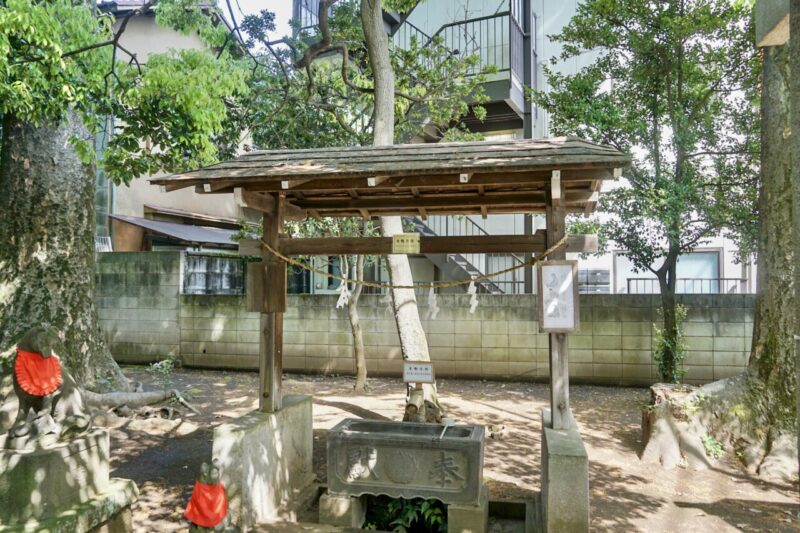

一之鳥居を潜ってすぐ右手に手水舎。

一之鳥居を潜ってすぐ右手に手水舎。

無人の兼務社ながら氏子によって毎日大切に管理されている。

無人の兼務社ながら氏子によって毎日大切に管理されている。

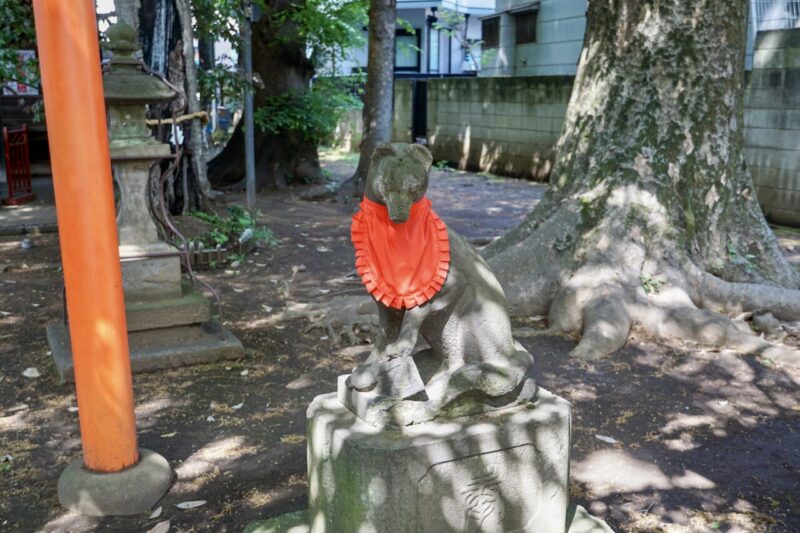

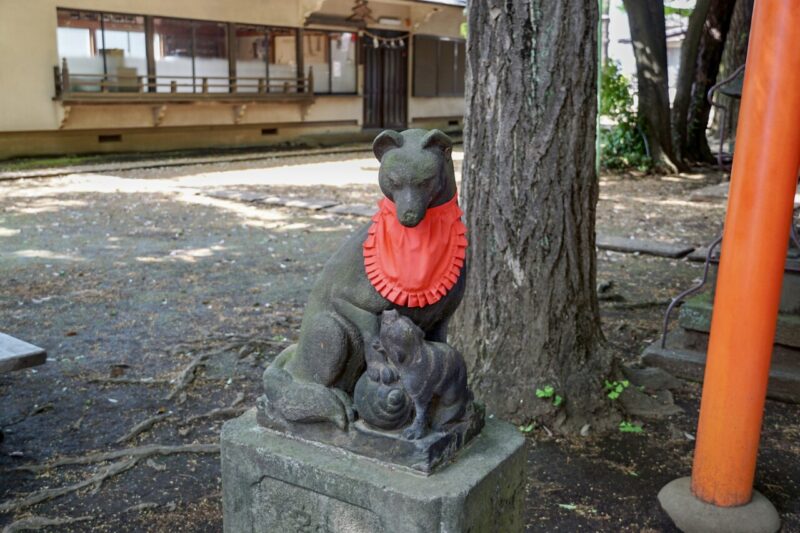

その先に朱色の二之鳥居。

その両脇には二対の神狐像。

その両脇には二対の神狐像。

稲荷信仰の神使である狐が当社を守る。

稲荷信仰の神使である狐が当社を守る。

どちらも氏子によって奉納されたもの。

どちらも氏子によって奉納されたもの。

子持ちの神狐像。

子持ちの神狐像。

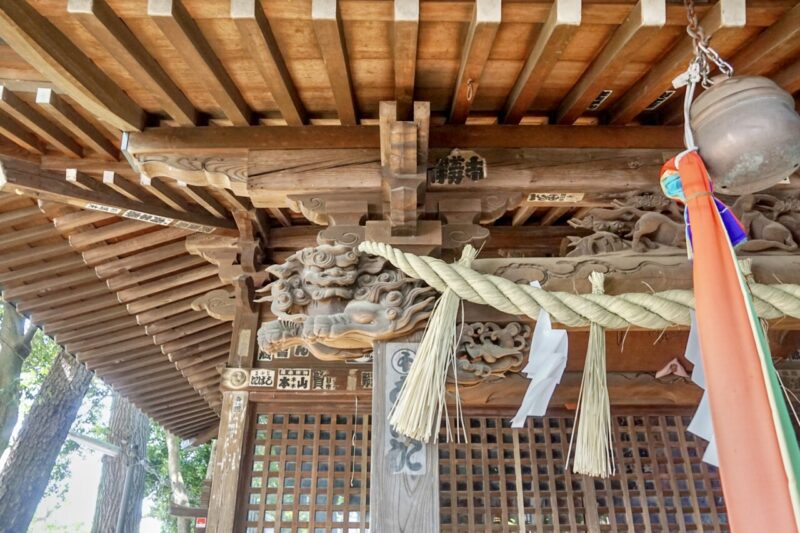

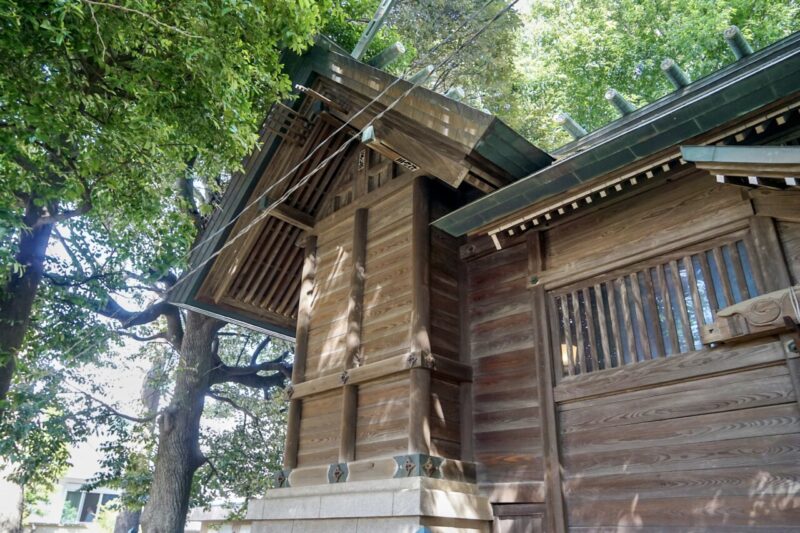

昭和初期の社殿が現存・狐の彫刻も

社殿は昭和十年(1935)に改築されたものが現存。

改築される前年の昭和九年(1934)には、かつて隣村であった西高井戸(旧中高井戸村)鎮守の「稲荷神社」を合祀、松庵と西高井戸の鎮守となった事で改築された。

改築される前年の昭和九年(1934)には、かつて隣村であった西高井戸(旧中高井戸村)鎮守の「稲荷神社」を合祀、松庵と西高井戸の鎮守となった事で改築された。

拝殿には彫りの深い彫刻も見る事ができる。

拝殿には彫りの深い彫刻も見る事ができる。

正面には稲荷信仰らしく神使である狐の彫刻が施されているのが特徴。

正面には稲荷信仰らしく神使である狐の彫刻が施されているのが特徴。

木鼻の獅子も良い出来。

木鼻の獅子も良い出来。

本殿も同年に改築されたもので綺麗に維持。

本殿も同年に改築されたもので綺麗に維持。

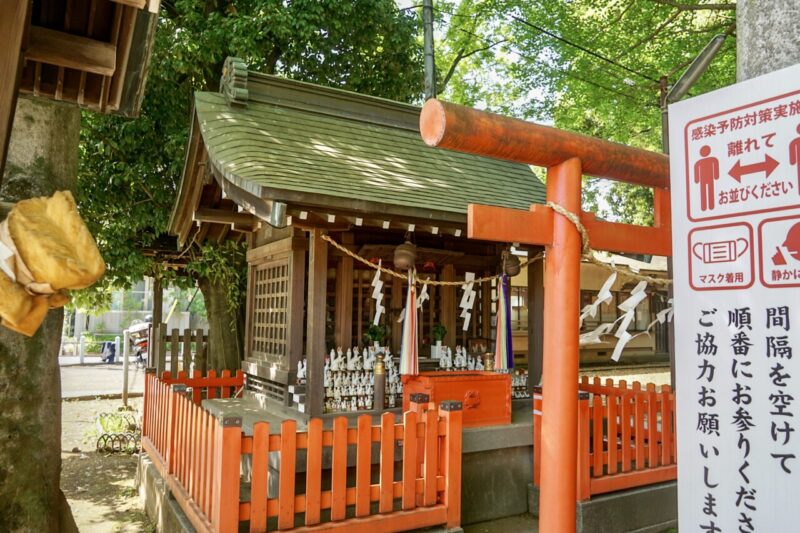

狐のミイラを安置して祀る「お狐さま」

境内末社として狐のミイラを祀る社が置かれ「お狐さま」と称されている。

一之鳥居を潜ってすぐ左手(手水舎の向かい)がその末社。

一之鳥居を潜ってすぐ左手(手水舎の向かい)がその末社。

氏子崇敬者から大変大切にされている一画で悲しい伝承が残る。

氏子崇敬者から大変大切にされている一画で悲しい伝承が残る。

まだ「円光寺」があった頃、「円光寺」には大きな築山があり、その築山に狐が穴を掘り子狐を育てていたと云う。

ある時、隣村の村民が子狐を捕らえて食べてしまい、明治三十年(1897)には「円光寺」が廃寺となり、築山を取り去る事となった。

親狐は子狐と別れた悲しみのあまり、前足を咥えた状態で拝殿の床下から発見される。

以来、「お狐さまのミイラ」と称され大切にされたと云う。

昭和三十六年(1961)に「お狐さまのミイラ」を祀る末社を建立。

非公開ながら、現在はこの中に前足を口に咥えたままの状態で真綿の上に安置されていると云う。

非公開ながら、現在はこの中に前足を口に咥えたままの状態で真綿の上に安置されていると云う。

大変多くの狐の置物が置かれ、特に崇敬の念を感じる一画となっている。

大変多くの狐の置物が置かれ、特に崇敬の念を感じる一画となっている。

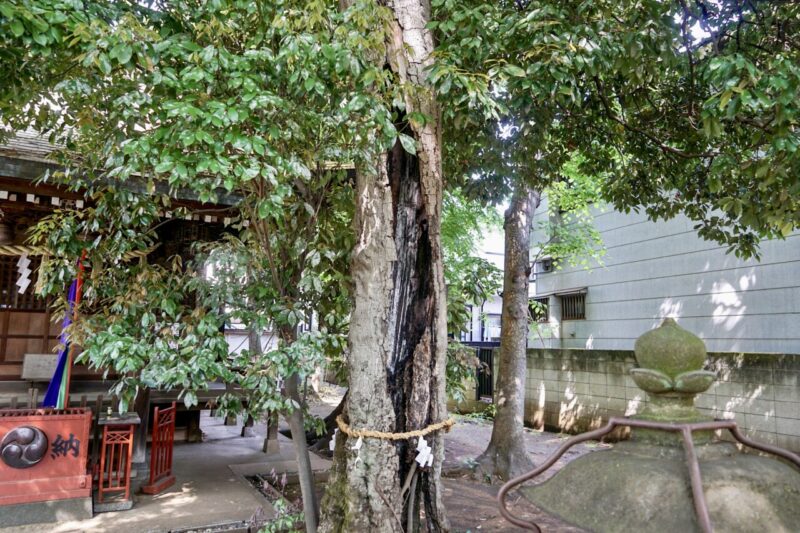

御神木・神楽殿・元禄の庚申塔など

拝殿前には御神木。

木の中が見えている程ダメージを受けているが生命力を感じさせる。

木の中が見えている程ダメージを受けているが生命力を感じさせる。

社殿の裏手には神楽殿。

この北側には、かつて当社が境内に置かれ現在は廃寺となった「円光寺」住職の墓所。(墓所のため撮影はしていない)

この北側には、かつて当社が境内に置かれ現在は廃寺となった「円光寺」住職の墓所。(墓所のため撮影はしていない)

入り口には元禄年間の庚申塔。

元禄三年(1690)と元禄六年(1693)銘が刻まれている。

元禄三年(1690)と元禄六年(1693)銘が刻まれている。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

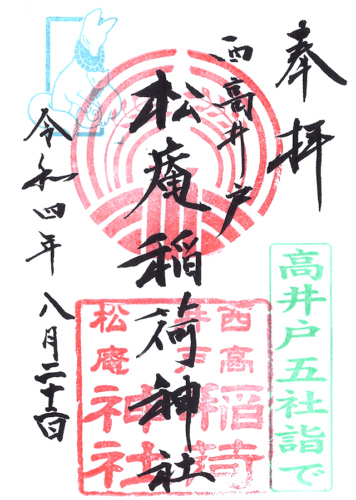

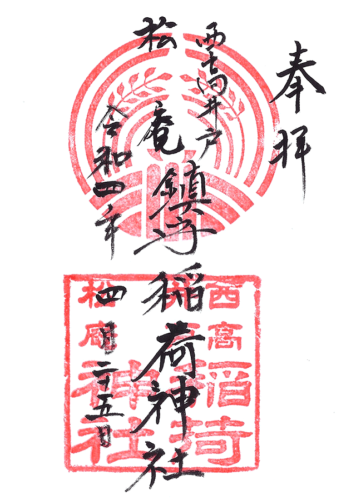

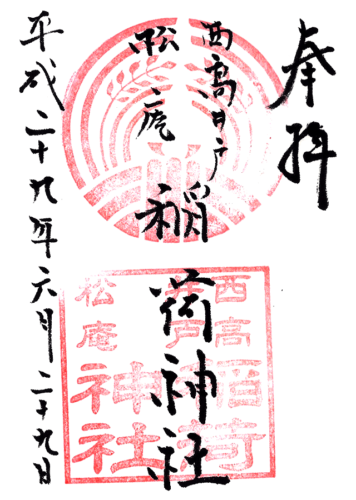

御朱印は本務社の下高井戸八幡神社にて

境内には社務所(参集殿)も整備。

但し、普段は神職が常駐していないため御朱印はこちらで頂く事はできない。

但し、普段は神職が常駐していないため御朱印はこちらで頂く事はできない。

御朱印は本務社「下高井戸八幡神社」にて頂ける。

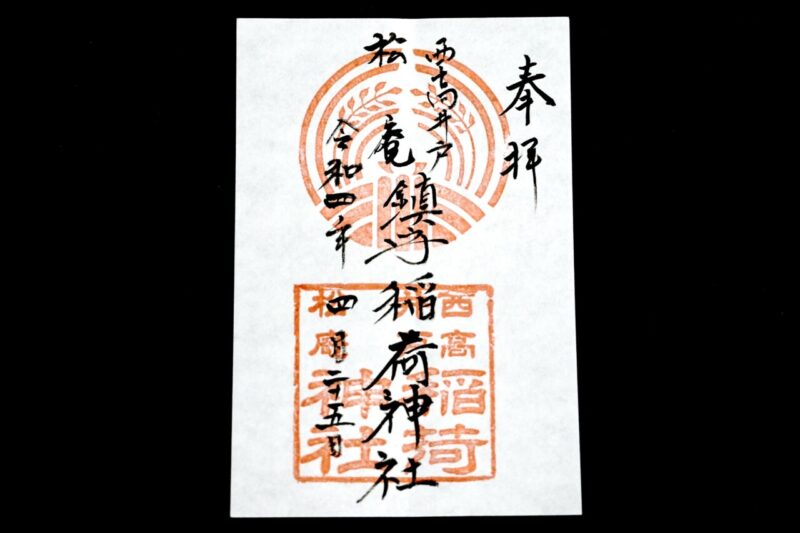

御朱印には「西高井戸 松庵 稲荷神社」の朱印と社紋。

墨書きにも西高井戸と松庵の鎮守が分かるような墨書き。

墨書きにも西高井戸と松庵の鎮守が分かるような墨書き。

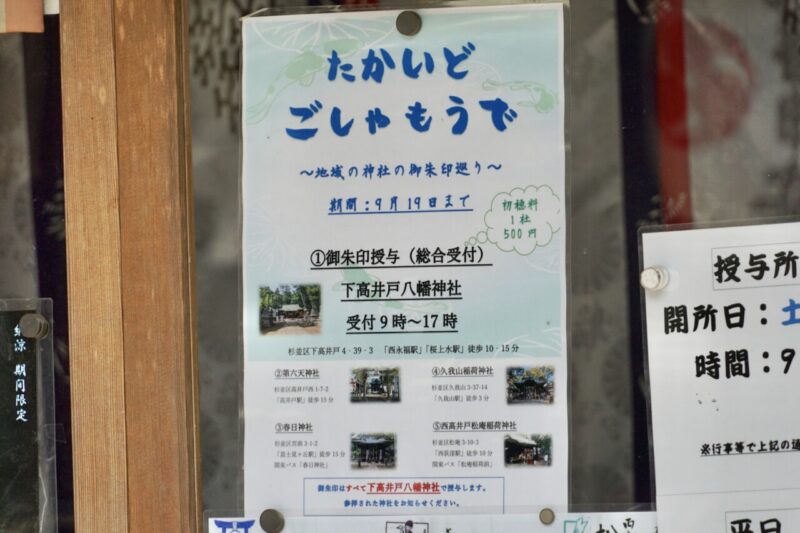

下高井戸八幡神社と兼務社を巡る高井戸五社詣で

11月7日-12月15日まで「高井戸五社詣で御朱印」

※昨年実施した五社巡りの第2弾。詳細は公式X(Twitter)にて。御朱印は全て本務社の「下高井戸八幡神社」で頂く形。

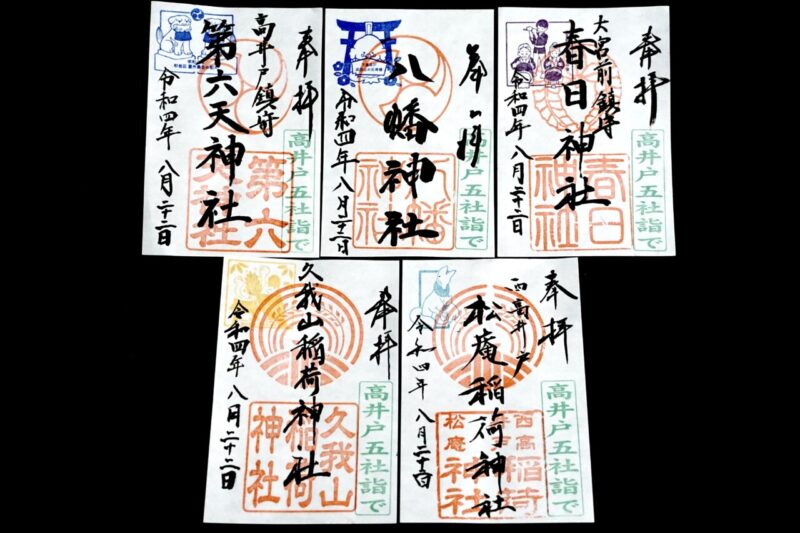

2022年8月21日−9月19日にかけて本務社「下高井戸八幡神社」では「高井戸五社詣で」を開催。

当社と上述した兼務社4社の5社を参拝する御朱印巡り。

当社と上述した兼務社4社の5社を参拝する御朱印巡り。

御朱印は全て「下高井戸八幡神社」で頂く事ができるので、各神社に参拝した上で頂きたい。

御朱印は全て「下高井戸八幡神社」で頂く事ができるので、各神社に参拝した上で頂きたい。

開催期間:2022年8月21日−9月19日・10月1日-再開

御朱印は全て本務社の「下高井戸八幡神社」にて。

初穂料は各500円。

※9月19日で一旦終了するが10月1日より再開。

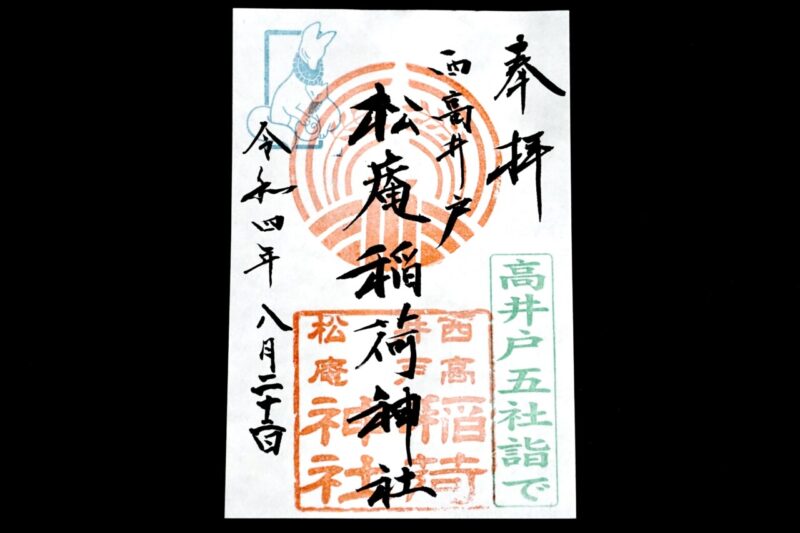

御朱印は「高井戸五社詣で」のスタンプと各神社に関するスタンプ入り。

当社の末社「お狐さま」の悲しい伝承を伝える親子の狐のスタンプ。

当社の末社「お狐さま」の悲しい伝承を伝える親子の狐のスタンプ。

こちらは各神社の御朱印。

こちらは各神社の御朱印。

所感

松庵村の鎮守として崇敬を集めた当社。

松庵村が開墾された頃に鎮守として創建されたと見られ、かつては神仏習合のもとで「円光寺」の境内に置かれた稲荷祠であった。

明治の神仏分離で「円光寺」と分離し、その後「円光寺」は廃寺となる。

昭和には隣村であった旧中高井戸村(当時は西高井戸)の「稲荷神社」を合祀する事となる。

現在も当社が「西高井戸松庵稲荷神社」と称されるのは、今は地名から消えた西高井戸側の氏子にも配慮し、その歴史を伝えるためであろう。

現在は無人の兼務社となっているが、日頃から氏子によって大切に手入れしているのが窺え、綺麗に整備と維持がされた境内は参拝していて嬉しい。

特に狐のミイラを祀る末社からは多くの崇敬の念を感じる事ができる。

こうした兼務社にも当地の歴史と氏子の想いが残っているのが良く伝わる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

「下高井戸八幡神社」社務所にて。

※普段は神職が常駐していないため本務社「下高井戸八幡神社」にて頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 高井戸五社詣で

- 通常

- 通常

参拝情報

参拝日:2022/08/22(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/06/29(御朱印拝受)

コメント