目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

町田三天神の一社・原町田鎮守の天神さま

東京都町田市原町田に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧原町田村(現・原町田)の鎮守。

「菅原神社」「南大谷天神社」と共に「町田三天神」の一社。

町田村から原町田村が分村した際に原町田村の鎮守として創建。

明治以降は「菅原神社」と称したが、戦後「日枝神社」「大綱神社」を合祀した際に現在の「町田天満宮」へ改称。

町田駅駅方面から横浜線を跨ぎ当社へ繋がる陸橋は「町田参宮橋」と呼ばれる。

現在は原町田七福神めぐりの恵比寿神も担う。

神社情報

町田天満宮(まちだてんまんぐう)

御祭神:菅原道真公

相殿神:大山咋神・宇迦能御魂神

社格等:村社

例大祭:9月25日に近い土・日曜

所在地:東京都町田市原町田1-21-5

最寄駅:町田駅

公式サイト:https://tenmangu.newsinet.com/

御由緒

当神社は文教の祖神菅原道真公を主祭神とし、日枝社・飯綱社を併せて奉斎し、天正年間この地に鎮座、町田三天神の内の一社で、本町田菅原神社、南大谷天神社と共に古くから崇敬されてまいりました。主祭神菅原道真公は、承和十二年京都に産まれ、菅家廊下と云われる儒学の家として幼少より勉学に努め、宇多天皇、醍醐天皇に信任を得て、右大臣に任命されました。しかし左大臣藤原時平の讒言により、昌泰四年太宰権帥に左遷され九州太宰府に下向、配所にあっては天を怨まず人を咎めず、ひたすらに皇室の安泰を祈念され、延暦三年二月二十五日、御歳五十九歳で斃去されました。

このように不遇な文人政治家であった菅原道真公が生涯を通じて示した至誠の道は、文学者としての才能と共に後の人々に認められ、天神信仰が全国に流布し崇敬されております。

併祭神大山咋神は大津市坂本の日吉神社を総本社として、近くは赤坂日枝神社があり、俗に山王様と呼ばれています。

併祭神宇迦能御魂神は五穀の神として飯綱様と呼ばれ、長野県飯縄山に本社があります。(境内の掲示より)

歴史考察

町田村から原町田村が分村・村の鎮守として創建

社伝によると、天正十年(1582)に創建と伝わる。

町田村から原町田村が分村した際、村の鎮守として創建したと云う。

現在は町田駅がある原町田が町田の中心地となっているが、古くから町田の中心だったのが「町田村(現・本町田)」である。

天正十年(1582)に町田村の村民が農地拡大のため近隣の原野を開拓。

開拓した土地を原野を開拓したと云う意味を込めて「原町田村」として分村。

元々の本村であった町田村は「本町田村」に改称した。

町田村には村の鎮守として古くから「天神社(現・菅原神社)」が鎮座。

原町田村の分村にあたり村の鎮守を必要としたため、元々古い祠のあった当地に菅原道真公を奉斎したのが始まりと伝えられている。

平安時代の貴族・学者・政治家。

忠臣として名高く寛平の治を支えた右大臣にまで昇りつめた。

家格の低い道真へ反感を持った貴族により大宰府へ左遷され現地で没した。

死後は対立した貴族たちが死亡、朝議中の清涼殿が落雷して朝廷要人に死傷者が出た。

これらは道真が怨霊と化したものと信仰され、天満天神として天神信仰の対象となった。

その後は神格化が進み「学問の神」として信仰を集めている。

以後、「天神社」と称され原町田村の鎮守として崇敬を集めた。

名主による社殿造営・神祇伯白川家より神号を賜る

元和元年(1615)、名主の三橋家・武藤家によって社殿が造営された。

享和四年(1804)、『村柄様子書上書』には「村鎮守天満宮社」と記載。

嘉永六年(1853)、神祇伯・白川家より「町田天満威徳天神」の神号を賜る。

白川伯王家(しらかわはくおうけ)とも称される公家。

花山天皇の孫の延信王から始まり神祇官に伝えられた伝統を受け継いだ公家で、皇室の祭祀を司っていた伯家神道(白川流神道)の家元。

室町時代に吉田神道の吉田家と地位が逆転するまで、全国の神社を管理していた。

以後、「天満宮」を称するようになった。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(原町田村)

天神社

社地三百坪。無年貢地。字下にあり。わづかなる社にて上に二間四方の覆屋あり。拝殿も二間四方にて共に西向なり。神體は坐像にして長七寸ばかり。勧請の年代を傳へず。例祭も定れることなく農隙を待て行ふ。宗保院の持。

山王社

社地三十坪。無年貢地。これも下にあり。小社にて西向なり。村持。

飯綱社

社地三十坪。無年貢地。字上にあり。小社にて南向。これも村持なり。

原町田村の「天神社」とされているのが当社。

300坪の社地を有した神社だった事が記されている。

創建年代は不詳で、例祭は決まった日付けでは行われておらず、農業の閑散期に行っていた事が記されていて、農村だった事が伝わるエピソード。

続いて記載されている「山王社」「飯綱社」は、いずれも戦後に当社に合祀されている。

明治以降の歩み・社殿の再建・町田天満宮へ改称

明治になり神仏分離。

当社は「菅原神社」と改称し、村社に列している。

明治五年(1872)、原町田の大火が発生し社殿等が全焼。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い、原町田村・本町田村・森野村・南大谷村が合併し町田村が成立。

当地は町田村原町田となり、当社はその鎮守とされた。

明治二十七年(1894)、社殿を再建。

この時の社殿は現在は境内社の社殿として現存している。

この時の社殿は現在は境内社の社殿として現存している。

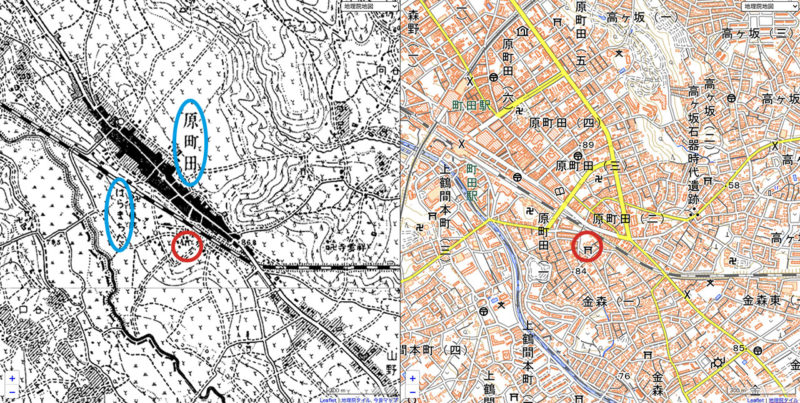

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

周辺はかなりの農村であったが既に駅の開業と街道沿いは栄えていた事が窺える。

古地図場に「はらまちだ」と記されているように、現在の町田駅は「原町田駅」として明治四十一年(1908)に開業している。

現在の「町田駅」に改称されたのは駅前の再開発が行われた昭和五十五年(1980)の事である。

戦後に入り境内整備が進む。

昭和三十九年(1964)、近隣の「日枝神社」「大綱神社」を合祀。

合祀に際して「菅原神社」から「町田天満宮」へ改称。

合祀に際して「菅原神社」から「町田天満宮」へ改称。

昭和四十二年(1967)、現在の社殿を造営。

旧社殿は境内社の社殿とされた。

旧社殿は境内社の社殿とされた。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

町田駅近く町田参宮橋を渡った先に鎮座

最寄駅の町田駅から徒歩数分の距離の好立地に鎮座。

駅方面から横浜線を跨ぎ当社へ繋がる陸橋は「町田参宮橋」と呼ばれる。

駅方面から横浜線を跨ぎ当社へ繋がる陸橋は「町田参宮橋」と呼ばれる。

その名の通り「町田天満宮」である当社へ続く陸橋。

その名の通り「町田天満宮」である当社へ続く陸橋。

町田参宮橋の先に鳥居。

陸橋の先にすぐ鳥居となっているのが面白く、駅からも近いため参拝者も比較的多い。

陸橋の先にすぐ鳥居となっているのが面白く、駅からも近いため参拝者も比較的多い。

昭和四十二年(1967)に建立された鳥居。

昭和四十二年(1967)に建立された鳥居。

鳥居を潜ると左手に手水舎。

井戸水を利用している手水舎で、飲水とする場合は要煮沸。

井戸水を利用している手水舎で、飲水とする場合は要煮沸。

天神さまらしい梅紋の水盤は明治三十五年(1902)に奉納。

天神さまらしい梅紋の水盤は明治三十五年(1902)に奉納。

3対の狛犬・神使の神牛像(撫で牛)

参道には狛犬が並ぶ。

手前にあるのが古い狛犬だが台座の一部が破損。

手前にあるのが古い狛犬だが台座の一部が破損。

奉納年の部分が破損していて見えないのだが、昭和五年(1930)に奉納されたものだと云う。

奉納年の部分が破損していて見えないのだが、昭和五年(1930)に奉納されたものだと云う。

その奥には二対の狛犬。

こちらは昭和五十二年(1977)奉納の岡崎現代型。

こちらは昭和五十二年(1977)奉納の岡崎現代型。

昭和四十二年(1967)奉納の岡崎現代型。

昭和四十二年(1967)奉納の岡崎現代型。

狛犬の間に2基の神牛像。

天神信仰の神使である牛。

天神信仰の神使である牛。

撫で牛信仰とも繋がり撫でる人も多い。

撫で牛信仰とも繋がり撫でる人も多い。

天神信仰の御祭神である菅原道真公と牛との関係は深く様々な伝承が残る。

・道真の出生年は丑年

・道真には牛がよくなつき、道真もまた牛を愛育した

・太宰府へ下る際に白牛が刺客から道真を守った

・道真の葬送の列が進む中、御遺体を乗せた車を引く牛が臥して動かなくなったため、そこを墓所と定めた

など他にも道真と牛にまつわる伝承や縁起が数多く存在するため、牛は天神信仰の神使とされる。

戦後に造営された木造社殿・学問の神様

参道の正面に社殿。

昭和四十二年(1967)に造営された社殿。

昭和四十二年(1967)に造営された社殿。

明治の旧社殿は境内社の社殿として今も現存。

明治の旧社殿は境内社の社殿として今も現存。

木造で良く管理されているのが伝わる拝殿。

木造で良く管理されているのが伝わる拝殿。

天神信仰らしい梅紋の彫刻。

天神信仰らしい梅紋の彫刻。

本殿も同様に綺麗に維持されている。

本殿も同様に綺麗に維持されている。

天神さまこと菅原道真公を祀る当社は「学問の神様」を祀る神社とされる。

そのため絵馬掛けには多くの絵馬が掛けられ「学問の神様」としての信仰を伝えている。

そのため絵馬掛けには多くの絵馬が掛けられ「学問の神様」としての信仰を伝えている。

明治の旧社殿を利用した境内社

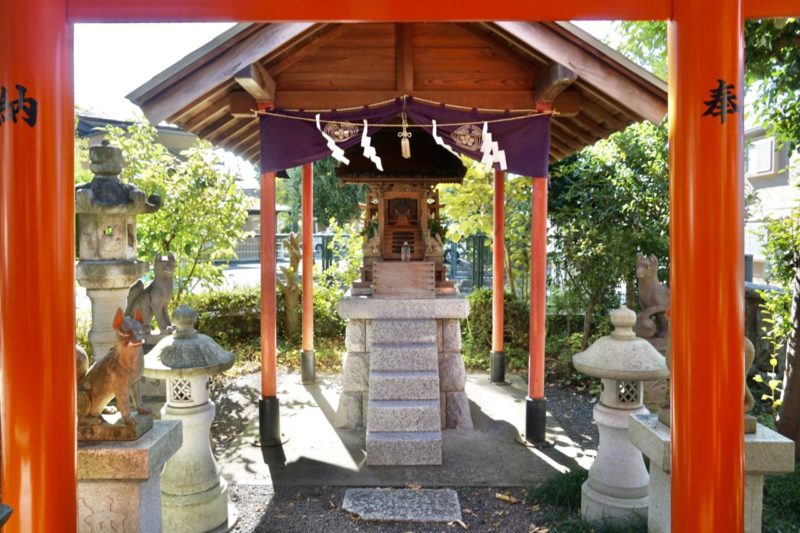

社殿の左手に境内社。

明治二十七年(1894)に再建された本社の社殿がこちら。

明治二十七年(1894)に再建された本社の社殿がこちら。

現在の社殿が造営された際に境内社の社殿として利用される事となった。

現在の社殿が造営された際に境内社の社殿として利用される事となった。

細かい彫刻が施され実に良い出来。

細かい彫刻が施され実に良い出来。

金毘羅宮・八雲社・恵比須社・秋葉社・聖徳太子を合祀。

金毘羅宮・八雲社・恵比須社・秋葉社・聖徳太子を合祀。

手前に一対の狛犬。

奉納年代は不詳。

奉納年代は不詳。

造りから江戸時代の古いもののように思われる。

造りから江戸時代の古いもののように思われる。

原町田七福神の恵比寿神

境内社の社殿前に恵比寿像。

原町田七福神の恵比寿神を担う。

原町田七福神の恵比寿神を担う。

町田市制50周年を記念して開設された原町田七福神めぐり。

町田市制50周年を記念して開設された原町田七福神めぐり。

境内社の稲荷社2社・菅公と梅の木

境内社として稲荷社が2社。

参道の右手に朱色の鳥居が連なる一画。

参道の右手に朱色の鳥居が連なる一画。

「伏見稲荷大社」より勧請され出世稲荷社として信仰を集めている。

「伏見稲荷大社」より勧請され出世稲荷社として信仰を集めている。

手前には神使の神狐像も。

手前には神使の神狐像も。

更に参道の左手、手水舎の裏手にも稲荷社。

朱色の鳥居と社殿、神狐像。

朱色の鳥居と社殿、神狐像。

この一画には梅が多く植えられているのが特徴。

この一画には梅が多く植えられているのが特徴。

天神さまには欠かせない梅の木。

天神さまには欠かせない梅の木。

菅原道真は梅の木を愛でた事で知られ、政争に敗れて京から太宰府に左遷された際に以下の歌を詠んでいる。

「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅花(うめのはな) 主なしとて 春を忘るな」

現代語訳「東風が吹いたら(春が来たら)芳しい花を咲かせておくれ、梅の木よ。大宰府に行ってしまった主人(私)がもう都にはいないからといって、春の到来を忘れてはならないよ。」

その梅が京から一晩にして道真の住む屋敷の庭へ飛んできたという「飛梅伝説」がよく知られている。

そのため天神信仰の神社は基本的に社紋として梅紋を使用している。

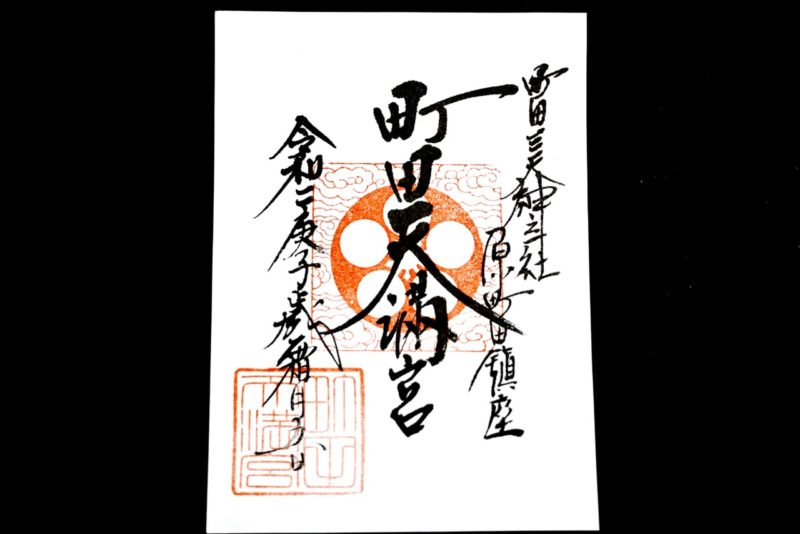

梅紋の御朱印・撫で牛の御朱印帳

御朱印は梅紋に「町田天満宮」の朱印。

墨書きで「町田三天神之一社」とも記されている。

墨書きで「町田三天神之一社」とも記されている。

オリジナルの御朱印帳を用意。

天神信仰の神使である牛(撫で牛)をデザインしたもの。

ピンク色と水色の2色展開。

(公式サイトより)

(公式サイトより)

所感

原町田の鎮守として村の分村と共に創建された天神さま。

現在は発展した町田駅周辺の原町田が町田市の中心となっているが、かつては本町田が町田の中心であり、当地周辺はかなりの農村であった。

農村の鎮守の天神さまとして信仰され、町の発展を見守ってきたのであろう。

町田周辺の天神さま3社は「町田三天神」と呼ばれ、その内の一社として崇敬を集めている。

現在も駅側からは町田参宮橋が架かり、陸橋の先がすぐ境内と云う立地もあって参拝者が多い。

原町田の歴史と町田の天神さまへの信仰を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

御朱印帳

初穂料:1,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

天神信仰の神使である牛(撫で牛)をデザインしたもの。

ピンク色と水色の2色展開。

(公式サイトより)

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2020/11/05

コメント