神社情報

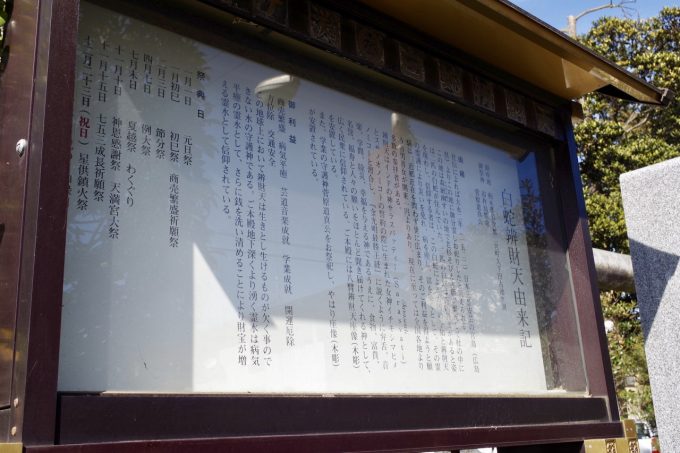

白蛇辨財天(はくじゃべんざいてん)

御祭神:市杵嶋姫命

社格等:─

例大祭:4月

所在地:栃木県真岡市久下田西2-63

最寄駅:久下田駅

公式サイト:http://www.hakujyabenzaiten.x0.com/

御由緒

御祭神は市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと)です。

社伝によれば大永二年(1522年)に安芸の宮島厳島より今の古池ヶ渕に御分霊しお祀りしたと伝えられております。古池ヶ渕は明治の中期頃まで「昼なお暗く、池の廻りを数百年を経た老杉、古藤が繁茂し、子女の出入りを拒む」と古文書にあり、池の廻りはうっそうとした樹木が繁茂していました。池の廻りは現在でも山藤が繁茂し当時をしのばせています。その杜の中に白蛇が二匹住んでおり、二匹の白蛇は吉凶異変があると姿を現し、信仰するものは白蛇の予知と辨財天の霊護により災いを免れ、病を癒し、富を築いたといわれています。

辨財天は、インドの神サラスバァティーとスサノオノミコトの誓約の際に生まれた女神イチキシマヒメノミコトと習合し、『金光明最勝王経』に説くように弁舌、音楽、学問、除災、幸福を与える神であるうえに、食物、富貴、名誉、福寿と人々の願いをほとんど聞き届けてくれる神として広く民衆に信仰されております。

ご本殿には、八臂辨財天座像(木彫)を安置しています。

また、学業の守護神菅原道真公をお祭祀し、座像(木彫)が安置されております。

辨財天は、この地球上において生きとし生きるものが欠くことのできない水の守護神であり、ご本殿地下深くより湧く金運銭洗いの瀧の御神水は、銭を洗い清めることにより財宝が増える霊水として、さらに病気平癒の霊水として信仰されております。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

参拝日:2017/02/22

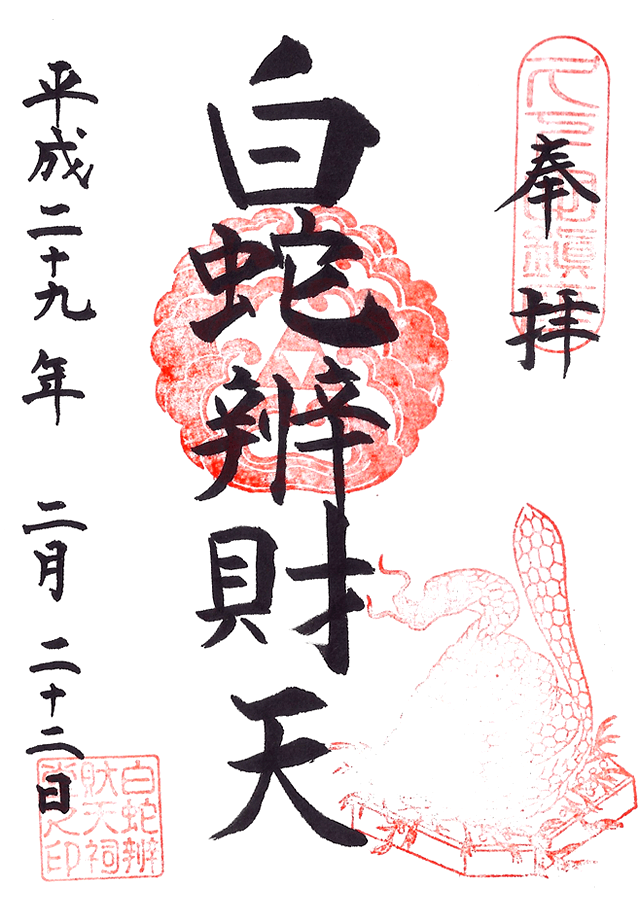

御朱印

初穂料:300円

授与所にて。

授与品・頒布品

白蛇守り

初穂料:500円

授与所にて。

歴史考察

金運上昇の御利益と白蛇伝説が伝わる弁財天

栃木県真岡市久下田西に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、現在は神社本庁には属していない単立神社。

白蛇の伝説が残っており、その事から狛蛇など蛇にまつわる奉納物が多い。

境内には銭洗の瀧があり、金運上昇の御神徳として崇敬を集めている。

室町時代に厳島神社より勧請

社伝によると、大永二年(1522)に安芸国一之宮の宮島「厳島神社」より勧請と伝わる。

当社は市杵嶋姫命を御祭神としており、現在も「辨財天」と云う社号となっている。

本殿には木像の八臂辨財天座像を御神体として祀っており、神仏習合時代の色合いを残している。

古池ヶ渕と呼ばれた当地と白蛇伝説

当地は古くは古池ヶ渕と呼ばれており、明治の中期頃まで「昼なお暗く、池の廻りを数百年を経た老杉、古藤が繁茂し、子女の出入りを拒む」と古文書に記されていると云う。

この事から当社は「白蛇辨財天」と称した。

白蛇辨財天としての境内整備

神社本庁に属さない単立神社であるという事と、地誌などにも資料が残っていないため、御由緒にある縁起以外に、その後の歩みなどの詳細は不明。

大正十四年(1925)、本殿を改築した記録が残る。

平成十四年(2002)、御鎮座480周年記念として境内整備が行われる。

社殿屋根銅板葺替事業の他、境内社や奉納物の境内整備が行われており、現在の「白蛇辨財天」としての姿はこの時によるものが大きい。

社殿屋根銅板葺替事業の他、境内社や奉納物の境内整備が行われており、現在の「白蛇辨財天」としての姿はこの時によるものが大きい。

現在では金運上昇の御神徳があるとして崇敬を集めている。

境内案内

狛蛇が置かれた個性的な境内

久下田駅から西へ数分歩いた一画にこぢんまりと鎮座している。

境内の右手に駐車場が用意されているが、駐車可能台数は4台程。

境内の右手に駐車場が用意されているが、駐車可能台数は4台程。

玉垣で囲われた境内に一之鳥居。

両脇に一対の狛犬、扁額や社号碑には「白蛇辨財天」の文字。

両脇に一対の狛犬、扁額や社号碑には「白蛇辨財天」の文字。

一之鳥居を潜ってすぐ左手に手水舎。

その先に二之鳥居となる。

その先に二之鳥居となる。

二之鳥居の先には一対の狛蛇が置かれる。

白蛇縁起の残る当社らしい奉納物で、それぞれ表情も違う。

白蛇縁起の残る当社らしい奉納物で、それぞれ表情も違う。

当社の伝承には、当地に2匹の白蛇が住んでいたと伝わっている。

当社の伝承には、当地に2匹の白蛇が住んでいたと伝わっている。

吉凶異変があると姿を表したとされ、こうした伝承に基づいたもの。

吉凶異変があると姿を表したとされ、こうした伝承に基づいたもの。

神橋で繋がる拝殿と本殿・境内社など

参道には石灯籠が複数並び、その先に拝殿。

拝殿の両脇に授与所が設けられており、こぢんまりとした造りになっている。

拝殿の両脇に授与所が設けられており、こぢんまりとした造りになっている。

賽銭箱の御神紋は「対い波に三つ鱗」で、「厳島神社」の系列によく見られるもの。

賽銭箱の御神紋は「対い波に三つ鱗」で、「厳島神社」の系列によく見られるもの。

拝殿と本殿の間を橋で繋いでいるのが個性的。

拝殿の内部から神橋を渡って本殿へ繋がるようになっている。

拝殿の内部から神橋を渡って本殿へ繋がるようになっている。

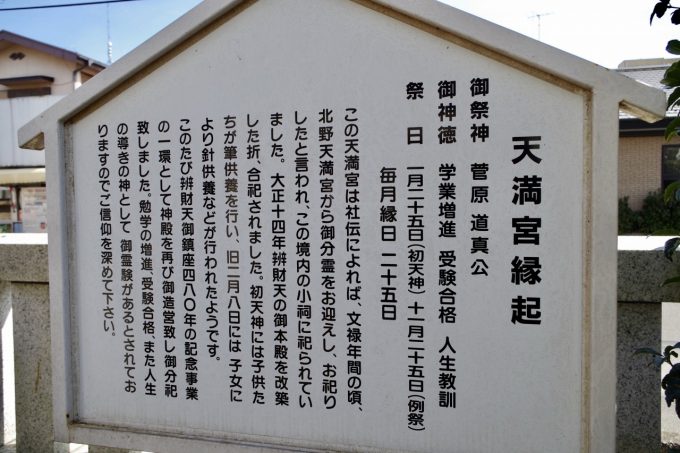

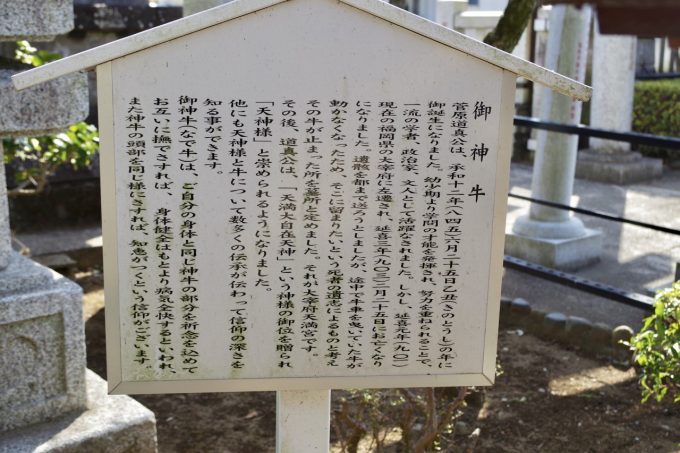

境内社は天満宮。

文禄二年(1593)に京都「北野天満宮」より勧請したと伝えられている。

文禄二年(1593)に京都「北野天満宮」より勧請したと伝えられている。

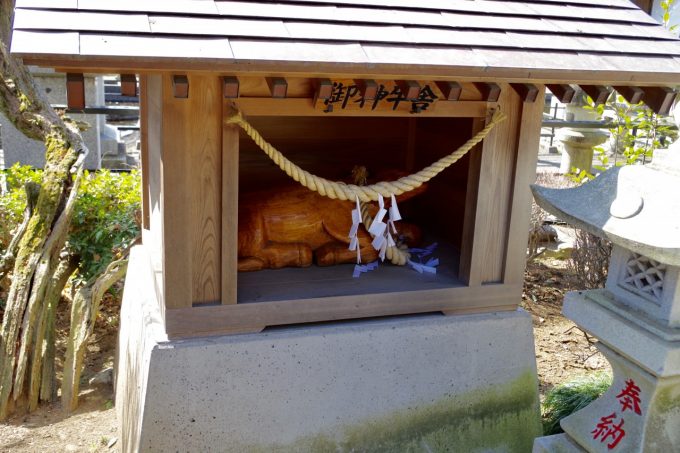

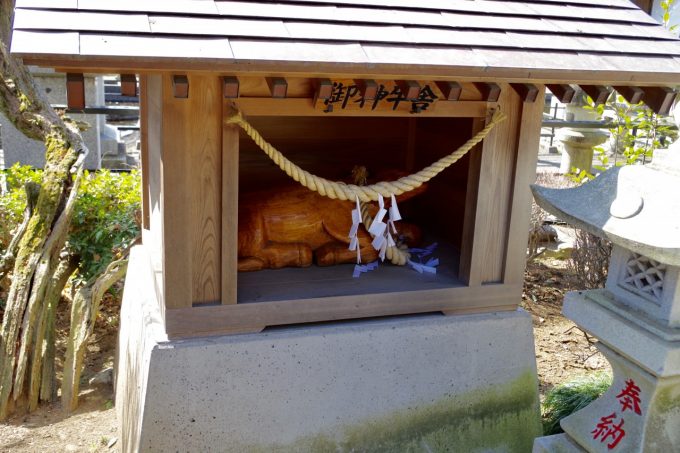

神牛像(撫牛)も置かれており、天神信仰の神社として整備されている。

神牛像(撫牛)も置かれており、天神信仰の神社として整備されている。

更に三社殿(御美登稲荷・金比羅宮・伏見稲荷)。

そして三峯社が置かれる。

そして三峯社が置かれる。

「三峯社」は嘉永四年(1851)に創建で、屋敷神として祀られたとある。

「三峯社」は嘉永四年(1851)に創建で、屋敷神として祀られたとある。

金運銭洗いの瀧・白蛇の豊富な授与品

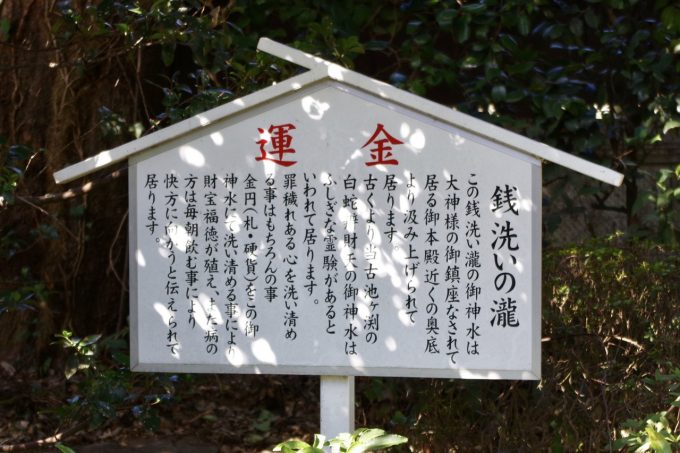

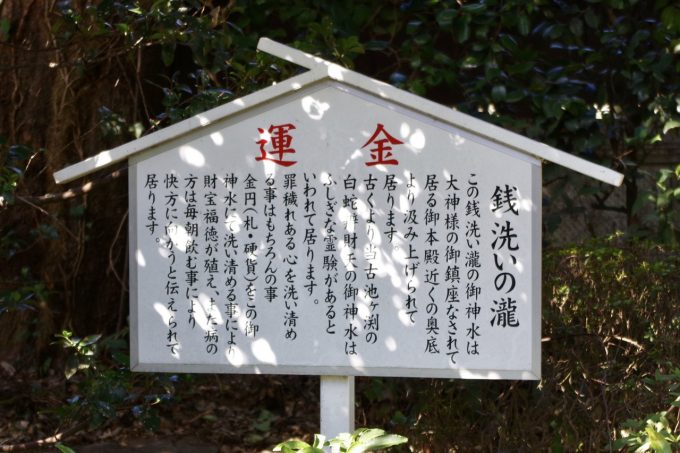

社殿の右手から「金運銭洗いの瀧」に繋がる。

右手を奥に進むと銭洗い所と小さな瀧がある。

右手を奥に進むと銭洗い所と小さな瀧がある。

本殿近くの奥底より汲み上げられた御神水による瀧。

金円(札・硬貨)をこの御神水にて洗い清める事により、財宝福徳が殖え、また病の方は毎朝飲む事により快方に向かうと云う。

金円(札・硬貨)をこの御神水にて洗い清める事により、財宝福徳が殖え、また病の方は毎朝飲む事により快方に向かうと云う。

こちらが「金運銭洗いの瀧」。

ざると賽銭箱が置かれ、奥が小さな瀧となっている。

ざると賽銭箱が置かれ、奥が小さな瀧となっている。

洗い方などは掲示されているので内容は下記を参照。

洗い方などは掲示されているので内容は下記を参照。

-

ざるに紙幣、硬貨等を入れてください。

-

瀧の水にて洗い清めて硬貨や紙幣は、種銭として、財布の中に保管してください。

銭洗いの瀧の時間は午前8時半から午後4時頃となっております。

尚都合により時間が前後したり、流れてないときがありますがご了承ください。

奥には朱色の鳥居と小さな瀧。

この銭洗いの瀧を目当てに参拝に来る方が後を絶たない。

この銭洗いの瀧を目当てに参拝に来る方が後を絶たない。

この右手奥には市神社が置かれている。

授与品などは拝殿の両脇にある授与所にて。

白蛇の授与品を豊富に用意。

白蛇の授与品を豊富に用意。

授与品については公式サイトにも掲載されているので詳しくはそちらを参照。

授与品については公式サイトにも掲載されているので詳しくはそちらを参照。

御朱印もこちらで対応して頂いた。

平日など授与所が留守の場合があるが、その際は駐車場奥の社務所に声をかけると良い。

社務所のインターホンが神職の自宅に繋がっているため対応して頂ける。

社務所のインターホンが神職の自宅に繋がっているため対応して頂ける。

所感

真岡市久下田に鎮座する白蛇の伝承が残る当社。

歴史としてはおそらく当地に住んでいた小貫家の邸内社・屋敷神として祀られていたものと思われ、こうして現在の形に整備されたのは最近になってからと思われるが、古くより白蛇縁起のある地として地域から信仰されていたようだ。

近年では「金運上昇」の部分でメディアなどに取り上げられる事も増え、特に銭洗いの瀧を目当てに参拝者が多く訪れる。

神社本庁に属さない単立神社として、個性ある境内になっており、御祭神や辨財天、白蛇など神仏習合の名残も多く見る事ができ、中々に楽しい神社となっている。

神社画像

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 社号碑 ]

[ 狛犬 ]

[ 手水舎 ]

[ 狛蛇・参道 ]

[ 狛蛇 ]

[ 拝殿 ]

[ 賽銭箱 ]

[ 拝殿・神橋・本殿 ]

[ 授与所 ]

[ 金運銭洗いの瀧 ]

[ 天満宮 ]

[ 神牛像(撫牛) ]

[ 御美登稲荷・金比羅宮・伏見稲荷]

[ 三峯社 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 社務所 ]

[ 石碑 ]

[ 案内板 ]

コメント

弁天様の説明で、弁天様がサラスヴァティで、市杵島姫様はスサノオとアマテラスの誓約で生まれた神様の間違いじゃないでしょうか?

当記事ですと、サラスヴァティとスサノオの契約で市杵島姫が誕生したと説明されて居ますが、作者様が調べた資料にはそう書かれていたのかは分かりませんが…調べると、少なくとも市杵島姫はアマテラスとスサノオの契約で誕生しているのですが、間違えていませんかね?

haya様

コメントありがとうございます。

自分の認識としてもhaya様の認識で間違っていないと思います。

御由緒の部分なのですが、こちらは基本的に神社側が提示しているものをそのまま掲載しています。

頒布の資料やリーフレット、掲示物、公式サイトなど、神社が公式に御由緒として提示しているものを、御由緒としてそのまま転載している形になっています。

(頒布のリーフレットより)と記載しているように、参拝時に頂いたリーフレットに記載していた御由緒書きをそのまま転載したものが今回の御由緒の箇所になります。

ですので、こちらの考えや意見などは反映していません。

御由緒が間違っている(違和感がある)齟齬がある事は、他の神社含めてこれまでも色々あるのですが…。

一応神社側の御由緒書きなので敢えてそのまま載せています。

おっしゃる通り明らかに間違っている部分なので、心苦しいですがご理解をお願いします。

(参拝当時のリーフレットの情報なので、現在はリーフレットの内容が修正されているかもしれません。)

また再参拝した際に、新しく頂きましたら、御由緒の部分も新しく頂いたものに修正させて頂きます。